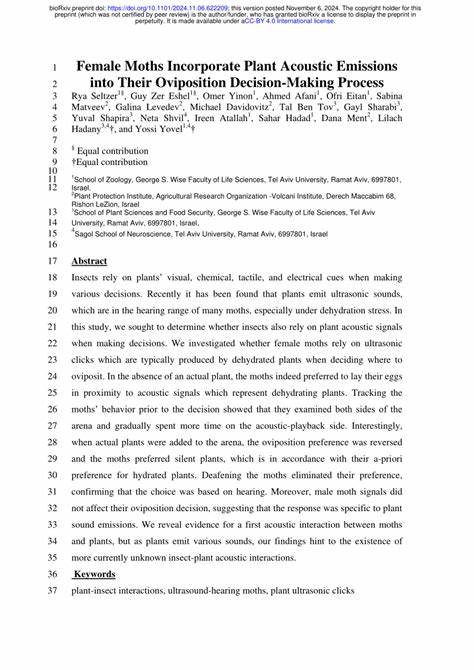

在自然界中,昆虫与植物之间的互动错综复杂,涉及视觉、化学和触觉多种感知方式。近年来一项创新研究发现,飞蛾竟能感知植物在干旱或受损情况下发出的超声波信号,并将之纳入自身的产卵决策过程。这一发现不仅拓展了人们对动物-植物交流方式的认知,也为害虫的行为学研究开辟了新的视角。 植物的声学现象长期以来并未被广泛认知。事实上,在植物的生理过程中,如水分运输中的气穴形成,常伴随超声波脉冲的产生。这些声波虽然频率极高,人类肉眼不可见、肉耳难闻,却恰好处于许多飞蛾听觉系统能够探测的范围内,约在20千赫兹到60千赫兹之间。

研究团队通过对番茄植物干旱处理,证实干旱胁迫的植物会以特定频率的超声波点击声形式释放声学信号,这些信号具有空间可传递性,足以被附近的飞蛾探测到。 飞蛾是一类对环境信号极其敏感的昆虫,特别是在选择产卵地点时,对保证后代的生存与繁殖至关重要。以棉铃虫(Spodoptera littoralis)为例,这种多食性的害虫在农业生产中造成巨大威胁。其雌性飞蛾的听觉器官主要分布于胸腹结合部,专门进化用于捕捉超声波信号,传统上被认为主要用于规避蝙蝠捕食者发出的回声定位声波。然而,新研究证明飞蛾不仅能感知蝙蝠的声音,还能识别植物发出的干旱超声波信号。 实验中,研究人员搭建了一个分为两部分的封闭空间,供雌性飞蛾选择产卵位置。

不同实验组分别提供了真实的干旱番茄植株与健康植株比较、纯净环境中播放干旱植物声音与静音环境对照、播放不同声音(如雄性飞蛾求偶声)等多种组合。结果显示,在没有植物的纯声音环境中,飞蛾更倾向选择播放干旱植物点击声的区域进行产卵。这一现象表明,声学信号本身足以引导飞蛾的空间选择行为。相反,当两边均有真实植株时,飞蛾则更偏好静音的健康植株,而回避播放干旱点击声的植株,反映了飞蛾对多种感官输入信息进行整合后的复杂决策模式。 为了排除视觉、气味等其他感官的影响,实验还设计了用电阻模拟声学设备存在的电场干扰,进一步验证了声音信号的决定性作用。此外,将部分雌蛾进行听觉剥夺手术后,发现缺失听力的飞蛾不再显示对声源区域的明显偏好,充分证明了听觉功能在这一行为中的关键作用。

研究中还对飞蛾行为进行了细致追踪,发现它们在实验空间内会主动穿梭于两侧,逐渐增加在播放干旱声音区域的停留时间,显示其决策过程并非一蹴而就,而是基于持续比较和感知环境声音强弱的综合行为体现。通过行为分析与声学技术的结合,揭示了飞蛾如何解码并响应植物声波的内部机制。 这一发现揭示了一种植物与昆虫间前所未有的‘‘声学互动’’,打破了传统对昆虫感知植物的视觉和化学依赖的认知。由于干旱点击声并非植物有意产生的信号,而是一种非适应性副产物,更准确地说,它是一种“信号线索”,这表明飞蛾利用此类信息进行环境评估,属于信号利用的范畴而非典型的通信系统。 生态学意义上,这种声学信号的感知与利用可能具有深远的影响。飞蛾通过判断植物的生理状态选择产卵场所,可以有效避免将后代投放到不利的干旱环境中,从而提高幼虫的成活率和种群的持续发展能力。

同时,植物的超声波排放在生态系统信息流中的重要性日益凸显,未来可能发现更多依赖植物声学线索的动物种类,例如其他植食性昆虫乃至传粉者。 这一新兴领域对农业害虫管理策略也具有启示意义。通过模拟或干扰这种植物超声波信号,有望开发出新型的绿色害虫防控技术,减少农药使用、保护作物健康。此外,将这一发现推广至其他植物和昆虫种类,可能推动理解自然界中跨物种信息系统的多样性与复杂性。 尽管该研究开创了植物与昆虫之间声学信号交互的认知,但仍有许多未知领域等待深入探讨。例如飞蛾如何识别不同植物种类的声音特征,能否区分干旱与其他胁迫状态的声波信号,以及声学信号如何与化学信号共同协作影响复杂行为。

此外,声波的传播范围和环境条件对信号效应的影响也值得关注。 综合来看,飞蛾利用植物超声波信号指导产卵的发现,不仅丰富了动物感知生态环境的方式,更拓宽了研究昆虫行为和植物生态适应的新思路。未来,结合神经生物学、生态学和声学技术,相关领域研究将更深入揭示自然界多维度的信息交流网络,为保护生态平衡和实现可持续农业提供科学依据。