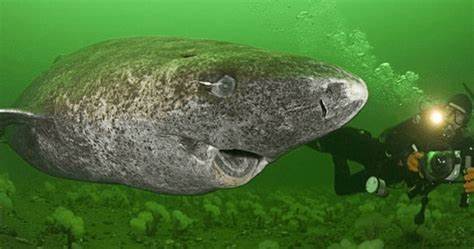

南极,以其极端严酷的自然环境和独特的生态系统,长期以来一直被视为地球上最纯净、最未受破坏的地区之一。然而,随着全球旅游业的兴起,越来越多的游轮驶向这片冰雪之地,带来了前所未有的压力。最新科学研究揭示,游轮抛下的巨大锚链正对南极海底古老的海洋生物及其生态环境造成严重伤害,甚至可能导致一些地球上最古老的生物群体不复存在。 科研团队通过深入现场调查和高精度水下拍摄,首次以视频形式记录了游轮锚链在南极海底拖拽、切割的过程。研究地点主要集中在知名的扬基港,那里聚集着生长缓慢、寿命极长的巨型火山海绵,这些海绵高度可达一到两米,年龄估计有一万五千年以上,堪称地球上现存最古老的动物之一。锚链的反复拖曳使得这些宝贵的海绵体被压碎、海底表面出现深深的刮痕,部分区域甚至因此变得荒芜,生命活动受到严重影响。

南极海底生态系统中,除了巨型火山海绵之外,生活着多种极具生态价值的生物,包括南极太阳海星、软珊瑚、海扇、水母、海蜘蛛以及多种鱼类等。它们不仅承担海水过滤、碳储存的重要功能,还构成了整个海底食物链的基础,维系着区域生物多样性。然而,这些生物生长缓慢,多数为固着性生物,一旦遭到机械破坏,恢复过程十分漫长,甚至难以恢复。 科学家指出,南极海底生态系统的脆弱性远超许多热带海洋环境。在热带地区,生态受损后往往能够在数年内逐步恢复,而南极极端低温及特殊水文条件使生物生长极其缓慢。已有研究显示,南极部分被机械破坏的海底生态区,七十多年来仍未显著恢复,预计锚链造成的伤害至少需要数十年甚至超过百年才能愈合。

如果生态环境得不到有效保护,长期的破坏将使这些古老生物群濒临灭绝。 随着南极旅游高峰的持续上升,游轮频繁进入浅海区域抛锚成为常态。据统计,2022至2023年南极旅游季节已有超过七万人次游客出入,相关游轮多在浅水区停泊,直接威胁海底生物栖息地。比如,2023年3月扬基港的航迹数据显示,八艘旅游船共使用了约1600米锚链,受影响的海底区域仅为已确认的部分,实际破坏规模很可能更大。此外,气候变化导致海冰覆盖减少,更多浅海区域被开放,航运活动的增加将进一步加剧对海底生态的压力。 研究人员强调,目前尚无系统的公开数据库来记录南极锚泊事件,令科学界无法全面评估破坏情况及其长期影响。

使用自动识别系统(AIS)追踪数据,有助于估计锚泊频率和受影响范围,但实际监控范围有限。与此同时,科学调查发现部分破坏区域已有生物开始缓慢回归,但复原速度难以保障整体生态恢复。 为了保护这些千年古生物和珍稀生态系统,学者提出多项措施建议。包括在高频使用锚泊的区域设置永久停泊设施,减少锚链直接接触海底;制定锚泊许可和禁锚区,保护最脆弱的海洋生境;鼓励游轮使用动态定位技术替代传统锚泊方式,以减少对海底的物理干扰。现代游轮普遍配备动态定位系统,使其能够在短暂停留时无需抛锚保持位置,这一技术被认为有效兼顾了航行安全和生态保护。 此外,建立全面的锚泊事件记录数据库,强化对船只航行与停泊的实时监控,也有助于科学家和管理部门及时发现并管理潜在的生态风险。

只有通过跨国合作和科学管理,才能确保在旅游开发与生态保护之间找到平衡。 南极并非仅是冰雪与冰川的象征,它的海底生命同样珍贵而脆弱。随着全球气候变化和人类活动的加剧,保护这些千年海洋古生物不仅是科学责任,更是对未来世代的承诺。旅游者怀着对极地自然的敬畏而来,却无意中成为生态破坏的一部分。只有提升公众意识,推动政策制定,才有可能避免这些独特生命体的永远消失。 如今,科学界呼吁国际社会加强对南极海底生态系统保护的投入。

各国政府、环保组织和旅游企业需共同协作,制定切实可行的规则,限制不当锚泊行为,推广绿色航运技术,确保南极生态环境能够平衡发展,持续为科研、旅游以及地球整体生态稳定发挥重要作用。 综合来看,洞察南极海底锚链造成的生态危机,不仅展现了人类探索与自然共存的复杂关系,也为全球环境保护提供了宝贵的案例。未来,持续科学研究、技术创新和政策完善将是守护这片地球最后净土的关键。让我们行动起来,将尊重和保护古老生命纳入到每一次极地之旅的准则中,守护南极这片冰雪与海洋交织出的自然奇迹。