福岛第一核电站事故发生后,放射性物质大量排入海洋,尤其是氚这一核废水处理过程中难以去除的放射性同位素,引发了全球关注。氚具有约12.32年的半衰期,虽然相较其他放射性物质其毒性较低,但因其长期在环境中的存在及扩散,科学界始终关注其对海洋生态系统可能带来的潜在风险。东京电力公司通过先进液体处理系统(ALPS)对核废水进行处理,除去大部分放射性物质,仅留下氚未能完全去除。因现场储存空间有限,日本政府决定自2023年8月起将ALPS处理过的废水通过长达1公里的海底隧道排放入海,计划持续至2050年。此举在引发国内外争议的同时,也促使学术界开展更加深入的科学研究,评估这种排放模式对海洋环境的长期影响。东京大学与福岛大学的研究团队联合应用了全球海洋通用环流模型COCO4.9,创新性地将未来气候变化因素纳入海洋模拟中,预测氚在不同排放情景下的扩散轨迹与浓度变化。

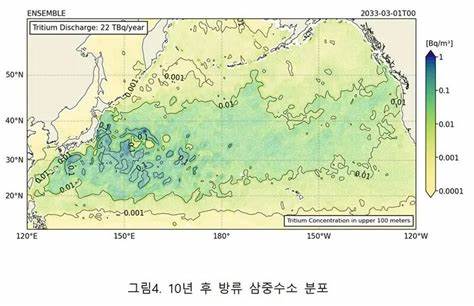

过去的研究多集中于短期氚扩散分析,缺少对长远环境变化影响的系统评估。本次研究填补了此类缺口,特别关注全球变暖背景下洋流和细尺度涡旋对氚传播速度及范围的影响。模拟结果显示,除一项极端情景外,在多数模型设定中,氚浓度在排放点周边虽然显著高于背景水平,但整体扩散范围内浓度保持极低,几乎难以检测。即使在距离排放口25公里范围内,氚增量也仅占周边海水氚背景值的0.1%以下,远低于世界卫生组织设定的10000贝克勒尔每升的安全标准。这表明现行排放策略对海洋生态和人体健康风险影响极其微小,科学监测数据亦与模拟结果高度一致。唯一的极端模拟假设了高排放量结合极端气候变化的条件下,氚可能通过著名的黑潮洋流向南日本沿岸集中,甚至扩散至太平洋中部,抵达美国西海岸附近水域。

然而,模型指出即便是最坏情况下的氚浓度也无法达到产生显著生态或健康影响的水平,强调了当前风险的可控性。该研究不仅为日本政府和相关国际组织提供了科学决策依据,也对全球核废水排放后果评估树立了新的标准。在气候变化持续加剧的背景下,洋流的动力学也在不断变化,未来海洋轨迹模型需要更精细的气候因素整合,以精准把握放射性同位素的全球迁移规律。科学家们提出,氚在海水中的迁移动态还可以作为未来追踪大气与海洋环流、降水模式、河流集水区及地下水流动等过程的理想示踪剂。基于此次模拟成果,未来海洋科学研究将加强多物理场耦合分析,深化对辐射标记物在环境中复杂行为的认识。与此同时,公众对核废水排放安全性的疑虑仍然存在,科学研究需要在透明度和及时沟通方面持续努力,增强社会信任。

福岛核事故给全球核能管理敲响警钟,提升核废水处理技术和环境监测体系显得尤为关键。ALPS系统虽然有效降低了放射性污染物,但未来还应致力于提高氚的处理能力,探索更安全环保的废水处置方案,最大限度减少对海洋生态的负面影响。国际社会对日本的废水排放行动持续关注,科学模拟与观测数据形成了关键的技术支持框架,有助于核安全治理体系更加完善。当前研究还强调,持续的海洋监测与数据积累是确保核废水排放安全的基础,结合先进数值模拟的手段能够实现对微量放射性物质动态变化的早期预警。福岛核电站的氚排放事件成为跨学科合作的典范,体现了核能安全、环境科学、海洋学及气候学之间的深度融合。未来符合同类情境下的核废水环境管理亦可借鉴此次研究方法,不断完善全球海洋健康保障体系。

总的来说,基于全球海洋模拟的科学研究高度肯定了当前福岛核电站氚排放的环境安全性,表明合理的核废水处理和监管策略能够有效防范潜在风险。在继续关注核废水未来排放动态的同时,科技界需持续推动技术革新及多维度环境评估,保障海洋生物多样性和人类社会的生态安全。福岛核事故虽为历史的伤疤,但其带来的科学启示和管理经验必将推动全球核能及环境治理迈向更加可持续的未来。