记忆作为人类认知体验的核心,一直以来都被认为是大脑神经元的专有功能。无论是日常学习、情感体验,还是复杂的智力活动,大脑神经系统在记忆形成中的关键作用都得到了广泛认可。然而,近年来,科学家们发现了一个令人振奋的事实:记忆过程不仅限定于神经系统,甚至非神经细胞也具备类似的记忆和学习功能。这一突破性的研究成果,不仅拓宽了我们对记忆机制的理解,也对神经科学和细胞生物学产生深远影响。回顾记忆研究的历史,早在古希腊时期,哲学家柏拉图和亚里士多德便用蜡板的比喻来形容记忆的刻写。近代以来,随着心理学和神经科学的快速发展,尤其是19世纪末德国心理学家赫尔曼·艾宾浩斯对于记忆规律的系统性实验,人们开始揭示记忆的多项基本特征。

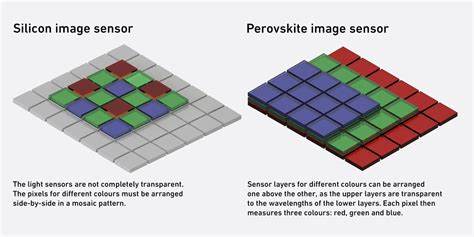

其中,艾宾浩斯提出的间隔效应(spacing effect)被证明是学习效率提升的重要规律:与临时抱佛脚式的突击学习不同,分散时间段反复学习能够显著增强记忆保持程度。科学家们进一步将间隔效应运用在动物模型和神经元培养实验中,发现神经细胞对间隔刺激的反应明显优于持续刺激,相关基因的激活、蛋白质的表达表现出更强的记忆形成迹象。这种内在的分子机制主要牵涉到被称为CREB的蛋白,作为一种记忆形成中的关键转录因子,CREB的激活会启动一系列细胞内信号通路,促使神经元“学习”并将信息长久储存。更令人惊喜的是,纽约大学神经科学家尼古拉·库库什金与其团队的最新研究突破了传统观念,将注意力转向了非神经细胞,尤其是经过基因改造的肾细胞。在实验中,研究者通过化学刺激使肾细胞内的CREB激活,进一步引发萤火虫发光蛋白的表达,以此可视化和量化细胞的“学习”效果。结果显示,与单次长时间刺激相比,间隔分多次的刺激更能激发肾细胞的响应,放射出的光强明显增强,这与神经元中的间隔效应高度相似。

这一发现直指细胞记忆可能是所有细胞的基本属性,而非仅限于神经系统。这一观点揭示了细胞对外部环境的适应能力远远超出传统认知。细胞不仅能够被动响应刺激,还能根据过往经历调整未来反应,类似于基础的记忆和学习能力。进一步的研究表明,细胞层面的记忆机制还可能解释诸如对持续性刺激的习惯化现象。例如,哈佛大学及巴塞罗那基因调控中心合作的计算模拟研究指出,细胞能够存储既往刺激的“记忆”,从而调控其对类似刺激的反应敏感度。细胞的这种“记忆”功能,为我们理解免疫系统中的适应性反应、肿瘤细胞对药物耐受性的发展等复杂生物现象提供了坚实基础。

科学界对这一发现给予高度评价,认为它可能促进新型学习增强技术和记忆障碍治疗方法的发展。在传统神经记忆研究基础上,研究非神经细胞记忆为开发针对记忆衰退的创新疗法开辟了新道路。同时,癌细胞对化疗的“学习”能力,以及免疫系统对肿瘤细胞的适应性忍耐,均体现了细胞记忆强化或抑制机制的重要性。了解和干预这些机制,或许能提升治疗效果,克服耐药性难题。未来,随着生物技术的不断进步,挑战传统神经中心论的细胞记忆研究将持续扩展我们的认知边界。细胞作为生命最基本的单位,其对信息的存储和处理能力或将彻底改变我们对生命智能的理解。

总体而言,记忆作为一种分子与细胞层面的现象,远不止于大脑的专利,非神经细胞的“学习”能力不仅令我们重新定义记忆,更为医学、神经科学及细胞生物学的未来发展指明了方向。人类或将借助这扇全新的知识之窗,探索细胞记忆背后的奥秘,推动疾病治疗和认知科学迈向更加辉煌的明天。