在现代音频录制和混音制作中,中侧(Mid-Side,简称MS)技术以其独特的立体声处理方式广受专业人士青睐。中侧解码器电路是实现MS录音技术不可或缺的环节,它将中声道和侧声道信号转换为左右两个声道,实现宽广而自然的空间感。本文将围绕实用的中侧解码器电路展开详细探讨,帮助读者全面理解其设计理念、功能特点及应用场景,提升音频制作水准。中侧技术的核心概念在于利用两个麦克风拾取不同的声场信息,其中中声道麦克风通常采用单向心型(Cardioid)指向模式,捕获主要声源的直接声;侧声道麦克风则采用八字形(Figure-8)模式,记录声场的空间反射与环境信息。录制过程中,中侧信号分别进入预设增益的通道,这两路信号随后经过中侧解码器电路处理,最终转换成左右声道的差异声像。这种技术的优势在于能够灵活调节空间宽度和声像定位,增强录音的自然感和立体感,尤其适合环境声和乐器合奏的录制。

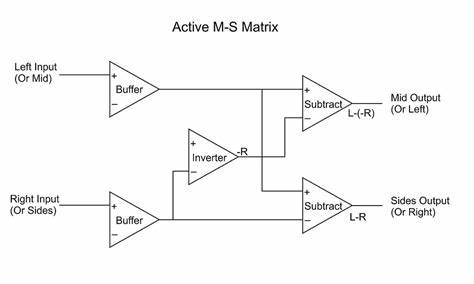

实用的中侧解码器电路设计看似复杂,实际上通过若干关键模块的组合实现优质的声音解码效果。首先,中声道和侧声道信号均经过一个单位增益的反相缓冲器,用以保证信号的驱动能力和稳定性,同时实现一次相位反转。这一操作对于后续的放大与混音阶段至关重要,确保信号路径中的相位关系保持正确,避免干扰和失真。中声道信号经过缓冲后,进入电位器调节电平,允许用户独立调节中声道的音量,方便根据录音环境和麦克风配置进行灵活微调。随后中声道信号被同等分配至左右两个混音放大器,形成左右声道的共通信号成分。侧声道信号的处理则稍显不同,除了经过缓冲以外,其一部分直接进入右声道的混音放大器,通过调节电位器控制其音量;另一部分则经过单位增益反相放大器,实现信号极性反转后进入左声道混音放大器。

由于左、右声道对侧声道信号的利用方式相反,确保最终解码后的左右声道正确重现空间差异。值得注意的是,设计中通过在侧声道电位器的输出端加设匹配电阻,保证侧声道调节时的阻抗与中声道调节一致,提升电位器的响应线性与手感。同时,这种特殊负载对线性滑动电位器的负载特性产生改变,使得调节曲线更接近对数响应,符合人耳对音量变化的感知特性,优化调节体验。电路的电源部分采用对称的±9V至±18V直流供电,并通过滤波电阻和电容组合实现稳定低噪声的电源环境,保障运放芯片在工作过程中的性能稳定。除了硬件电路设计,实际应用中还可以采用多种替代方案实现MS解码,比如利用带相位反转功能的混音台通道或数字音频工作站中的插件功能。虽然这些方法不需额外硬件,但独立的MS解码器设备使得录音师能够在录制过程中实时监听立体声效果,及时调整麦克风摆放及信号平衡,从而获得理想的录音效果。

实际操作中,将MS解码器连接于麦克风预放和混音台之间,是常见的使用方法。解码后的立体声信号可直接录入数模转换器或者DAT设备,支持高品质数字录音。基于环境声学的不同特性,中侧信号的增益设置也有所差异。在相对干燥的录音空间中,可以适度减少中声道信号的量,以增加空间感和环境氛围;而在声学活跃的空间中,则可能需要调低侧声道以避免空间声部分掩盖主体。此类灵活调节在MS解码器的设计中尤为重要。针对缺乏八字形麦克风设备的录音环境,提出了创新的“假MS”录音技巧。

即用一只麦克风近距离拾取主体声音作为中声道输入,同时用另一只麦克风远离主体捕捉环境声,作为侧声道输入。虽然这并非真正的MS录音,但通过合适的解码与混音处理,能够模拟类似的空间立体感,为设备受限的录音环境带来更多可能性。同时,改变两个麦克风之间的距离和指向性,也能创造出不同的空间效果,鼓励录音师根据具体需求进行实验与调整。一些特定场合的录音实例,像是使用八字形麦克风作为环境拾音,结合中侧解码技术应用于鼓组或旋转音箱中,展现出卓越的音响层次和临场感。此类经验说明良好的中侧解码不仅依赖电路硬件设计,更离不开录音师对于空间声学的理解与创意应用。总之,掌握实用的中侧解码器电路设计和应用方法,是提升音频录制和混音质量的重要途径。

通过对关键电路模块的理解和合理使用,不仅能够精确还原录音空间,还能灵活调整立体声宽度和声像位置,为作品注入更多生命力。对于音频工程师、音乐制作人以及音频爱好者来说,深入研究中侧技术及其解码电路,有助于拓宽技术视野,实现更具专业水准的声学表现。未来,随着数字信号处理技术的进步,MS解码器的功能将进一步集成到软硬件产品中,但基础的硬件电路设计理念依然不可替代。希望每一位音频实践者都能借助实用中侧解码器,发现声音的无限可能,创作出令人动容的精彩录音作品。