在数字时代,社交媒体已经成为许多人日常生活中不可或缺的一部分。然而,随着其广泛普及,越来越多的人开始意识到社交媒体对心理健康和个人自由的潜在威胁。心理主权,这一概念虽未被广泛定义,却代表了个体对自己思想、感知和意识的完全控制权。本文将深入探讨社交媒体如何危及我们的心理主权,并探讨维护这一自由的必要策略。 心理主权的核心在于个体能够自主决定接收何种信息、将注意力聚焦于何处,以及如何做出独立决策。在理想状态下,每个人都应拥有支配自己的心理空间的权利,避免被外界干扰和操控。

然而,社交媒体的设计初衷恰恰相反,它利用算法和各种技巧引诱用户不断关注和互动,从而抓取他们的注意力并影响他们的观点和情绪。 这种争夺注意力的机制使用户难以自主选择信息,容易陷入“信息焦虑”和“情绪操纵”的陷阱中。比如,社交平台上的流行内容往往充斥着极端、对立甚至煽动性的言论,这些内容通过引发强烈的情绪反应来保持用户的活跃度。长时间沉浸于此类信息,往往让人心态变得焦躁、愤怒,甚至感到无力和沮丧,严重侵蚀内心的平静与思考的空间。 更令人担忧的是,社交媒体上的信息传播速度极快,容易对用户进行潜移默化的心理操控。无论是政治观点、消费习惯还是生活态度,用户的认知和价值观都可能在不自觉的情况下被平台推动的内容所左右。

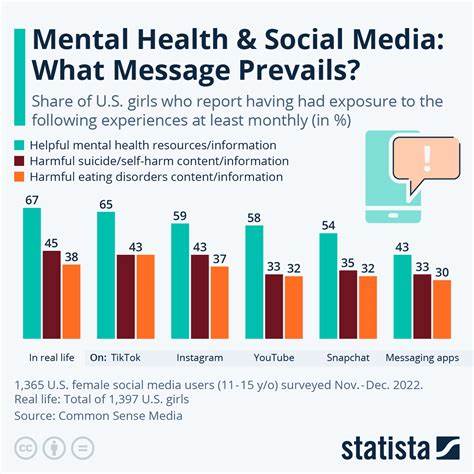

这种外部强加的影响,实际上剥夺了个体对自身思想的掌控权,也就是对心理主权的侵蚀。 不少用户在经历过一段时间的社交媒体使用后,都会感受到注意力被分散,思考能力下降,甚至患上焦虑和抑郁等心理问题。社交媒体不断推送的信息流让人无暇深思和沉淀,习惯性地快速浏览和反应,这种浅尝辄止式的参与加重了认知负担。心理学研究表明,过度使用社交媒体与注意力缺陷、睡眠障碍以及自尊心下降有着直接关联。 面对社交媒体对心理主权的威胁,个体可以采取多种措施保护自身。首先是有意识地限制使用时长,避免无目的的浏览和被动接收信息。

使用诸如屏蔽软件、防沉迷工具等技术手段可以有效减少陷入“信息黑洞”的风险。其次,选择主动而非被动的信息消费习惯,专注于有价值和有意义的内容,减少对侮辱性、煽动性或无尽争论的关注。 此外,培养心理韧性和批判性思维能力同样重要。认识到社交媒体内容并非全部客观真实,保持理性判断,避免因一时情绪做出过激反应,可以加强自我控制力。这不仅能够帮助用户免于情绪操控,更能促进他们在数字时代保持思维的独立和清醒。 从更宏观的角度来看,社会和政策层面也应当关注社交媒体的负面影响,推行相关的监管和规范。

限制算法滥用、提高信息透明度、保护用户隐私等措施,是维护公众心理健康的有效保障。同时,鼓励建立更健康的网络交流形式,如基于信任和尊重的社区,以及以内容质量为核心的网络环境,也是未来发展的方向。 当前,许多人开始反思社交媒体带来的弊端,并尝试回归更为传统的网络使用方式。个人博客、电子邮件通讯订阅以及小型兴趣社区等,反映出人们对心灵空间的渴望和寻求。这种“回归”不只是一种技术上的选择,更是对心理主权的坚守,是对掌控自己思考和感知权力的重申。 最终,心理主权的维护是一场持久而复杂的自我修炼。

它要求我们在信息爆炸的环境中坚持自我,做到不被外界操控,不被流量所奴役。只有当个体能够真正掌控自己的心理空间,才能在复杂多变的现代社会中找到属于自己的内心宁静和自由。 社交媒体不可否认带来了便利的沟通和信息获取渠道,但我们绝不能以牺牲心理主权为代价换取这一切。未来的数字生活需要更多关注个体的心理权利,促使技术与人类福祉相契合。只有这样,我们才能构建出一个更加健康、自由和富有人性的网络世界。