随着人工智能技术的迅猛发展,AI在各行各业的应用日益广泛,从智能客服到自动驾驶,从医疗诊断到金融风控,人工智能正深刻改变着我们的生活和工作方式。然而,AI系统的有效性和可靠性直接关系到其实际应用的成败。因此,针对不同使用场景选择合理的评估方法,成为AI研发和部署过程中不可或缺的重要环节。评估方法不仅影响AI模型的优化方向,也决定了最终产品是否能够满足用户需求和业务目标。人工智能评估方法多种多样,根据具体的使用场景,评估标准和指标也有所差异。以自然语言处理(NLP)领域为例,机器翻译、文本生成与情感分析等任务对评估方法的要求各不相同。

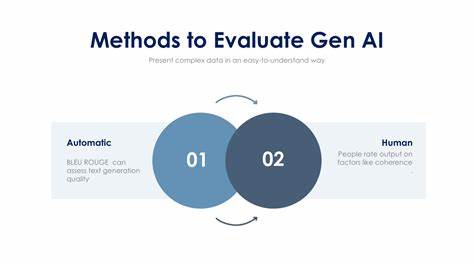

机器翻译通常采用BLEU分数作为评价标准,通过计算译文与参考译文之间的重合度来衡量翻译质量。而文本生成任务更侧重语义连贯性与多样性,除了借助自动化指标,还需结合人工评分以确保生成内容符合预期的准确性和流畅度。情感分析任务则注重对情绪倾向的精准识别,通常会采用准确率、召回率与F1值等指标衡量模型的分类性能。另一个重要领域是计算机视觉,包括图像识别、目标检测和图像生成等应用。在图像识别中,准确率是常见的评估指标,用于衡量模型对图像类别预测的正确性。在目标检测任务中,平均精度均值(mAP)成为衡量模型在多个类别目标上检测能力的重要指标。

对于图像生成,评估标准则更为复杂,不仅包括图像清晰度、真实性,还需考虑生成图像的多样性和与真实数据的分布一致性,这时常用的评估方法包括结构相似性指数(SSIM)和生成对抗网络中的判别器得分。工业领域的AI应用,如自动驾驶与机器人技术,更加注重系统的安全性和实时反应能力。自动驾驶系统需要评估模型在复杂道路环境中的表现,包括障碍物检测、路径规划和决策制定等方面。因此,除了传统的精度指标外,还引入风险评估与仿真测试,通过模拟各种极端驾驶场景,验证系统的鲁棒性和可靠性。机器人技术则侧重机械控制的精度和环境适应能力,评估中往往结合传感器准确度与动作执行的响应时间。医疗领域应用AI评估更为严苛,因为直接关系到患者安全和治疗效果。

医学影像诊断中的AI模型不仅需要高准确率和低误诊率,还需通过临床试验验证其在真实医疗环境下的稳定性和实用性。在此,评估方法通常包括敏感性、特异性以及ROC曲线下的面积(AUC)等指标。此外,医疗AI系统还必须遵守相关法规和伦理审查,确保数据隐私和患者权益不受侵犯。金融行业则利用AI进行风险管理、信用评估和欺诈检测。评估模型的关键是其预测能力和抗操纵性。准确率和召回率仍是衡量模型性能的基础指标,但针对金融欺诈检测,还需要关注模型的误报率和漏报率,这直接影响到客户体验和公司的经济损失。

为避免模型被攻击或诱导错误决策,安全性测试和对抗样本分析也日益成为金融AI评估不可缺少的部分。在教育领域,AI辅助教学和个性化学习系统的评估更侧重于用户体验和学习效果。评估不仅关注模型对学生答题正确率的预测,还包括学习进展的个性化反馈质量及推荐系统的准确性和多样性。此外,还需要通过调查和反馈收集学生与教师的满意度,确保AI工具真正促进学习效率和兴趣的提升。不同类型的AI模型和应用场景体现了评估方法的多样化,选择合适的评估策略需要综合考量业务需求、技术特性和用户体验。自动化评估工具的不断发展,如使用深度学习评价指标和模拟仿真平台,为AI评测注入了更多可能。

同时,人工评估和主观判定依然不可替代,特别是在语言生成和创意性任务中,人类专家的判断往往更能捕捉细微的语用和情感差异。AI评估不仅是技术问题,更是连接科研与实际应用的桥梁。通过科学合理的评估方法,AI系统能够更好地适应多变的应用需求,优化性能,减少风险,并实现其最大价值。预见未来,随着AI技术的不断迭代和应用场景的不断扩展,评估方法也将持续演进,融合更多智能化、自动化以及跨领域的创新理念,为AI的持续健康发展保驾护航。唯有如此,人工智能才能真正走进千家万户,助力社会进步,创造更加智能、高效与美好的未来。