在统计学与数据分析领域,我们经常听到或看到“X解释Y方差的Z%”这一表述。它代表了某一变量X能够在多大程度上解释另一个变量Y的变化或波动。虽然表面上看,这句话似乎直观易懂,但其背后蕴含的统计学意义却颇为深刻。正确理解这一概念,不仅有助于数据科学家准确描述变量之间的关系,也能指导研究人员和决策者科学地解读数据结果。本文将全面剖析“X解释Y方差的Z%”的本质内涵、数学定义、估算方法以及在实际研究中的应用和局限,帮助你理清这一重要统计指标的真义。 方差和解释方差的基本概念 掌握“X解释Y方差的Z%”这个说法,首先必须理解方差(variance)的含义。

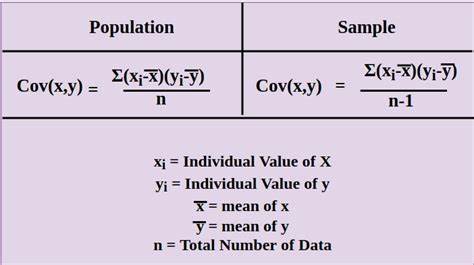

方差是衡量一个变量数据分布广度的统计量,具体指数据与其均值之间差异的平方的平均值。简单理解,方差越大,数据点离均值越远,波动越大;方差越小,数据越集中。 接下来,“解释的方差”源于我们试图用变量X来预测或解释变量Y的变化。如果变量X与Y之间存在关联,知道X的值将有助于缩小对Y的预测范围,也就是说,基于X可以减少Y的变异量。用统计语言表示,就是观察Y的总方差后,排除掉由X能“解释”的部分,剩余的方差称为残差方差。 “X解释Y方差的Z%”即表示变量X能够解释Y总方差中的Z%,而剩余的(1-Z%)为未解释的部分。

这个比例数值,是衡量X对Y预测能力的重要指标。 数学定义与公式 酒店用的更加严谨的方法采用概率论框架。令X和Y为随机变量,其联合概率分布为p(x,y)。Y的总方差定义为Var(Y),即Y取值与其期望值μ(Y)的平方偏离值的平均:Var_tot(Y)=E[(Y-μ(Y))²]。条件方差Var(Y|X=x)表示在已知X=x时,Y的剩余变异,即Y在该条件下的波动程度。平均条件方差E[Var(Y|X)]是对所有X取值下条件方差按概率加权后的平均。

由此,X“解释”Y的方差比率p(对应题中Z%)可精确定义为1-E[Var(Y|X)]/Var(Y),即条件方差的期望占总方差比重的补集。因此,X对Y的解释程度并非简单的相关系数,而是一个基于条件分布的期望方差比例。这一定义适用于多种情形,既不要求X与Y之间关系线性,也支持X和Y任意分布形式。 估算方法和实践中面临的挑战 在理想情况下,如果拥有大量数据样本,便可直接使用样本方差与条件方差的经验估计来计算解释的方差比例。例如,计算全部数据中Y的总体方差并估算每个X取值所对应的Y子集的方差,而后加权平均得到条件方差E[Var(Y|X)]。此法在X值有限或离散时非常有效。

但实际问题远非理想。若X为连续变量,往往缺乏针对某一具体X值的多个Y样本,导致条件方差难以直接估计,结果容易过拟合,使得解释方差估计过高,甚至达到误导性极值。针对这一困难,统计学引入回归分析以拟合函数f(X)估计“Y的条件均值”,从而计算残差平方和作为条件方差的代理。 用拟合良好的回归模型代替经验均值能有效减少估计偏差。但这又引入了模型选择和拟合优度的问题:不同的回归模型能解释的方差比例大相径庭。以立方体的边长X预测体积Y为例,使用体积的真实立方关系拟合能解释几乎全部方差,而简单线性回归因模型不匹配残留较多方差。

在样本量有限或缺少X值多样性的场景中,研究者必须更谨慎地估计解释的方差。另一方面,当X无法直接观察或测量时(如基因信息),双胞胎研究等设计能够利用子样本内部一致性(如同卵双胞胎)的Y值方差结构,推断X对Y的方差解释力度,此类应对策略更依赖于研究设计而非纯统计方法。 实际案例与应用意义 解释方差百分比的运用场景极为广泛。心理学、遗传学、教育学、经济学等多个领域都会关注某一变量能在多大程度上解释目标变量。例如,用教师质量变量来解释学生成绩的方差,用遗传信息解释智商的方差,甚至在医学中用特定指标解释病症严重度的变异。 其中双胞胎研究是展示解释方差概念宏大意义的经典案例。

尽管无法精准测量个体基因序列,研究者通过比较同卵双胞胎与异卵双胞胎的性状方差,推断出遗传因素对某人类特质的影响大小。部分研究显示,基因可解释近80%的智商方差,即基因在智商差异中的贡献高达四分之三以上。 然而,解释方差并非因果关系的证据。多个变量共同影响Y时,X解释Y方差的大小仅说明统计上X对Y变化的关联强度,不能证明X是Y变化的根本原因。误读这一指标,可能导致社会对变量间因果性错误的理解。例如,社会中的某遗传标记与贫富状态相关,但这不能得出改变该遗传标记必然改善经济状况的结论。

跳出统计模型的本身,解释方差比例还依赖数据采集的特殊样本和环境。不同人群、不同时代的X与Y的联合分布迥异,导致同一解释方差值的含义会因环境和背景不同而差异显著。这种对解释方差的“情境依赖性”限制了其作为普适真理的地位。 理解与综合 驱使我们讨论“X解释Y方差的Z%”的核心,正是对变量间联系定量化的渴望。本文深入解析了相关数学定义及估算技巧,帮助挣脱对表面含义的模糊认知。现代统计工具和机器学习模型都围绕这一核心进行改进与发展,以提升变量解释能力的估计精度。

同时,全面理解统计数据关系必须结合实验设计、采样范围、变量测量准确性等多维度因素。方差解释只是衡量“信息量”或“预测能力”的视角之一,结合熵、互信息、偏相关等其他统计指标,可以获得更为立体和深刻的理解。 在数据驱动决策日益普及的今天,避免对“解释方差”的误解尤为重要。只有基于清晰的理论基础和谨慎的数据应用,才能避免陷入混淆因果和相关的陷阱,实现科学合理地解读数据背后的故事。 未来展望 与信息论、因果推断理论相结合,解释方差的定义和用途不断扩展。信息论中的熵和互信息为解释方差提供了非参数的替代手段,更适合处理非线性和复杂关系。

而因果预测则超越统计关联,尝试还原变量之间的真实因果机制。 统计学中的解释方差仍是理解变量 связи和建立预测模型的基石。随着数据规模扩大与计算技术发展,面向高维、非线性和非独立同分布数据的解释方差估计将成为研究热点。更为清晰的定义与应用也将推动多学科间更有效地交流和合作。 总结而言,“X解释Y方差的Z%”这一表达虽简洁,却承载了复杂丰富的统计学思想。其通过衡量X对Y变化的统计解释力,成为科学研究和实际应用中的关键指标。

正确掌握其含义、估算方式和应用场景,有助于更加理性和准确地解读数据背后的变量关系,从而提升科学研究和数据分析的质量与影响力。