Lua作为一门轻量级的动态脚本语言,因其简洁、高效和易嵌入特性被广泛应用于游戏开发、嵌入式系统及各种轻量级编程需求中。对开发者来说,构建自定义Lua解释器能够灵活地满足特定应用场景的定制需求,而选择适合的实现语言则是关键。近年来,Go语言作为一门兼备高性能和开发效率的现代编程语言,展现出在构造Lua解释器方面的巨大潜力和优势。本文将深入剖析为何Go语言在这一领域表现出色,从语言特性、内存管理、接口设计,到错误处理与性能优化,全面解析Go语言如何助力构建高效且易维护的Lua解释器。 首先需要了解Lua本身的语言特性。Lua是一种动态类型语言,支持多种基本数据类型,包括nil(空值)、布尔值、数字、字符串、用户数据、表格和函数等。

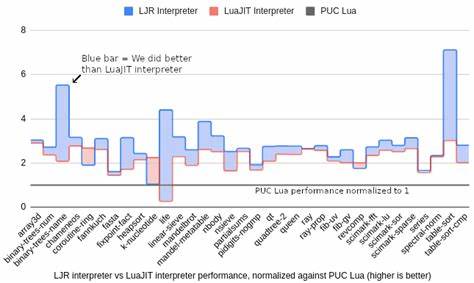

其灵活的类型系统允许变量持有任意类型的值,函数能够接受并返回任意数量的参数,这使得实现Lua解释器必须灵活且具备对多种数据类型的高效支持。传统的Lua参考实现PUC-Rio Lua基于C语言实现,利用标记联合体(tagged union)和指针操作对Lua数据进行编码,追求极致性能但也带来了代码复杂性和安全隐患。 相比之下,Go语言通过其内置的接口类型为代表的多态特征,为表示Lua的多样数据类型提供了一种更安全且高效的方案。通过定义一个通用的Lua值接口,结合具体类型对该接口的实现,Go能够自然地支持动态类型,同时享受语言层面静态类型安全的保障。例如,可以将Lua的数字类型在Go中映射为多种底层类型,如64位浮点数和64位整数,并通过接口实现类型转换和操作方法。此设计极大简化了数据类型扩展和功能演进的难度,也方便后续对不同类型的操作进行多态处理,而无须在底层进行繁重且易错的手动类型转换和指针管理。

内存管理是构建解释器时的另一个核心问题。传统的Lua解释器依赖手动内存管理,这带来了内存泄漏和安全漏洞的风险。Go语言自带的垃圾回收机制免去开发者频繁进行内存分配与释放的负担,同时保证高效的内存回收和安全稳定的内存使用。借助Go的垃圾收集,Lua解释器可以通过Go的切片(slice)、map和结构体来管理Lua对象以及运行时状态,从而简化代码结构,提升开发效率。同时,这也使得Lua表这样的复杂数据结构能够安全地在多个解释器实例间共享,实现并发执行成为可能,前提是设计上引入数据不可变化(冻结)机制以防止并发写安全问题。 Go语言优秀的并发支持对Lua解释器的设计也带来了积极影响。

通过内建的goroutine和channel,Go能够轻松实现Lua解释器内部的异步协作和任务调度,未来甚至能够探索多线程解释器架构,提升脚本执行的并行度和响应能力。尽管Lua本身设计为单线程执行环境,但利用Go的并发特性可以满足特定应用中多任务、高并发的业务需求,为Lua嵌入的场景提供更广泛的适应力。 从代码结构角度看,Go语言的模块化和包管理机制,使得Lua解释器的各个组件能够清晰分离。如词法分析、语法解析和字节码执行分别封装在不同包内,组成一个流水线式的处理流程。词法分析模块负责将Lua源代码分解为语法单元;语法解析模块基于PUC-Rio Lua解析器移植并优化,以字节码指令列表而不是传统抽象语法树的方式表达程序,这样设计适合即时解释执行和局部优化的需求;执行模块则采用循环和巨大switch案例对指令进行逐条处理,利用Go的接口类型对操作数进行统一管理,使指令执行逻辑简洁且易于维护扩展。 在指令执行层,借助Go的类型断言和接口机制,Lua值的不同类型均可被透明地转换和操作。

为了优化性能,解析阶段进行了常量表达式求值(常量折叠),减少运行时负担,并且字节码设计允许在指令层面配合即时优化,比如算术运算指令会在检测操作数为数字类型时直接计算,否则调用元方法处理,实现运算重载。这种设计既保证了执行效率,又赋予Lua丰富的动态特性支持。 异常处理是构建解释器时难以避免而又棘手的部分。传统Lua解释器使用C语言的longjmp机制来实现堆栈非本地跳转,其机制复杂且与Go的本地错误处理模式不兼容。Go不鼓励通过panic进行正常错误流控制,因此该Lua解释器采取了存储Lua错误处理函数于调用栈的设计,遇错时调用对应错误处理流程并逐层展开调用栈,兼顾错误信息的传播和Go程序的正常运行。此设计使得通过return error的方式处理错误更清晰可控,同时也引入灵活性,让Go编写的内置函数可自定义错误处理方式。

尽管如此,将Lua标准库全面移植到Go平台仍具有不小挑战。以Lua的模式匹配库为例,原来PUC-Rio Lua的实现存在性能瓶颈,特别是正则表达式的指数时间复杂度问题,需要完全重新设计。Go的regexp包虽然性能优良,但其基于UTF-8的代码点匹配方式与Lua模式匹配的字节导向规则有差别,导致不可直接复用。还有一些Lua标准库函数依赖底层指针地址表示,在Go中无法保证地址的稳定性,因此必须引入全局唯一标识符方案绕过该限制。这些细节体现了在保持Lua语言语义和兼容性的同时,如何巧妙地调整实现策略以适应Go语言运行环境。 此外,Lua的垃圾收集机制和最终化器(__gc元方法)的支持也做了权衡。

Go的垃圾收集不保证最终化器严格执行,在多线程和并发环境下这一点更加明显。该Lua解释器选择忽略Lua最终化器实现,舍弃了对弱表的支持,简化了内存管理复杂度,同时依赖Go语言本身的垃圾收集保障内存安全。尽管如此,Go 1.24版本引入了弱指针机制,为未来Lua弱表的支持打开了可能性,需要进一步研究如何与冻结机制和并发安全结合。 社区和工具支持方面,Go的完善测试框架极大地助力了Lua解释器开发。通过自动化单元测试及基准测试,开发者可以快速定位潜在的错误和性能瓶颈。Go的pprof性能剖析工具则帮助分析指令执行效率,为性能优化提供了科学依据。

与传统C语言调试循环相比,这些现代化工具提升了开发体验和产品质量。 总结来看,Go语言在构建Lua解释器过程中展现的优势主要体现在类型系统设计上的灵活性、安全的内存管理、强大的并发支持、多模块的清晰代码组织以及完善的开发和测试生态。尽管在Lua标准库完全兼容、错误处理及部分语言特性的移植上存在艰难挑战,但这些都促使实现方对传统设计进行创新,调整策略以充分利用Go的特点,实现了既兼顾性能又方便维护的Lua解释器版本。 对于追求易用且高质量脚本运行环境的Go开发者而言,Go实现的Lua解释器极具参考价值。通过学习如何用Go构建动态语言解释器,不仅加深了对语言设计的理解,也拓展了Go语言应用的边界,激发了在嵌入式脚本、高性能计算、并发任务调度等领域的新思路。未来随着Go语言生态的不断成熟和Go最新特性的引入,基于Go的Lua解释器有望在稳定性、性能及生态兼容性方面取得更大突破,成为嵌入式脚本领域的坚实选择。

。