FPGA,全称现场可编程门阵列,是电子工程领域一项划时代的革命性技术。2025年标志着FPGA诞生40周年,这四十年中,它从最初的简单逻辑模块发展成为今天集成了庞大系统资源的复杂集成电路,极大地推动了数字设计的灵活性和创新性。回顾FPGA的发展历程,我们既能感受到技术的进步,也见证了电子设计理念的变革。1985年,全球首款商用FPGA——赛灵思(Xilinx)推出的XC2064,带来了64个可配置逻辑单元,每个模块配备三输入查找表。它的问世,为电子工程师们提供了一种前所未有的硬件设计自由,使得此前数板设计才能实现的功能,能够全部压缩进一颗芯片。此举不仅加速了产品开发周期,也极大降低了设计成本。

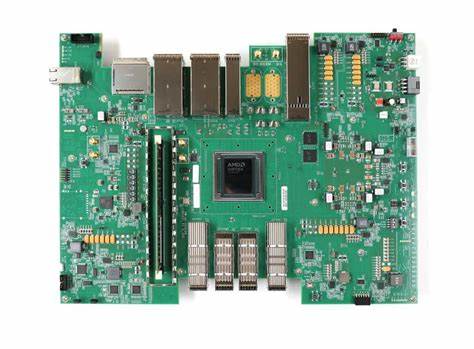

这是一项划时代的创新,从此电子硬件设计进入了一个全新的可编程时代。十几年后,FPGA的性能和规模实现了惊人的提升。资产继承自赛灵思的AMD,在FPGA领域持续发力,至今其最顶级的FPGA已拥有近890万个系统逻辑单元,820万个触发器和400万个查找表。规模的扩大带来了处理能力和灵活度的爆炸式增长。传统FPGA早期仅专注于逻辑设计,现代的FPGA则内置了各类处理器核,尤其是Arm®核心,实现了软硬件的深度融合。此外,集成高速收发器、大容量块存储器、数字信号处理模块、内存控制器乃至人工智能加速功能,使FPGA不仅是简单逻辑实现工具,更是复杂系统级芯片。

FPGA还配备多样的输入输出接口,支持单端与差分信号传输标准,极大拓展了其应用环境和兼容性。追溯历史,XC2064在1985年以55美元的售价面市,考虑通货膨胀,约相当于2025年的165美元。随着技术进步及市场成熟,到退市前售价降至5美元左右,体现了技术普及和成本压缩的双重趋势。尤其引人注目的是,早期FPGA的市场接受度迅速提升,1989年仅四年时间内,百万颗FPGA芯片销量达到历史性的里程碑。赛灵思公司于1990年成功上市,进一步增强了其资本实力与创新研发能力。紧接着,1991年推出了第三代XC4000系列,开创了第一批3.3伏工作电压的FPGA,实现了更低功耗与更高性能的完美平衡。

第四代产品则引入熟知的Virtex和Spartan系列,成为如今行业标杆。那时的FPGA开发环境也经历从最初的手工逻辑表达和布线,向自动化设计工具的巨大转变。赛灵思设计编辑器(Xilinx Design Editor,简称XDE)让开发者能够直观管理布尔表达式、卡诺图和真值表,体现了早期对物理设计细节的深耕。至1996年,硬件描述语言(HDL)的广泛普及,配合自动化的综合、布局和布线工具,极大提高设计效率和复杂度,使FPGA研发更符合现代工程需求。IP核的概念开始兴起,Core Generator为设计师提供了标准功能模块,进一步缩短开发周期,提升产品的可靠性。作为一名资深FPGA工程师,我的职业生涯涵盖了从Virtex-E系列到多领域尖端应用的丰富经验。

FPGA在海洋潜艇、核能设施、航空航天、国防、数据中心、汽车电子、机器人乃至太空探索等诸多领域发挥着关键作用,这些应用不仅要求性能稳健,还需极高的定制灵活性。FPGA架构的可重构性恰好满足了各行各业日益复杂和多样的需求。回望FPGA四十周年的发展轨迹,我们既见证了电子设计工具的革新,更看到硬件与软件协同设计成为主流趋势。如今,基于FPGA的高层次综合(HLS)技术让开发人员可以使用高级语言编写硬件逻辑,极大降低了门槛,加速创新。随着人工智能兴起,FPGA的加速能力也受到关注,其灵活的硬件结构非常适合AI推理和边缘计算等应用。面向未来,FPGA继续保持强劲发展态势。

技术的不断进步推动芯片密度与功能集成度持续提升,未来除集成更多AI专用模块外,FPGA在云计算、5G通信、自动驾驶、工业自动化等领域应用将更为广泛。同时,开发生态系统日益完善,丰富的IP库、先进的设计工具以至于全面的培训课程,极大降低了FPGA入门与应用难度。作为电子工程师,积极掌握FPGA相关技术,将帮助开拓无限可能。FPGA四十周年不仅是回顾历史,更是展望未来的节点。它彰显了工业界不断追求灵活、高效和创新的精神,也体现了电子设计技术由专用向多功能平台转型的趋势。对于正在迈入FPGA领域的设计师和开发者来说,理解其发展演进和技术内涵,是拥抱未来硬件创新的必备条件。

无论是面向嵌入式系统、信号处理,还是面向高性能计算,FPGA都将在未来数十年中扮演重要角色。随着设计工具日渐友好、硬件功能愈发强大,FPGA将继续释放其变革性的潜力,引领电子工程进入更加智能和灵活的时代。总结来说,FPGA诞生40年来,经历了从单一逻辑元件到集成复杂系统的转变,推动了数字硬件设计效率的飞跃。面对新兴技术挑战,FPGA在人工智能、大数据和网络通信等领域发挥不可替代的作用。不断进化的FPGA技术不仅拓宽了工程师的设计思路,也为全球科技发展注入了源源不断的活力,成为现代电子工程不可或缺的重要支柱。