Unix哲学自1970年代诞生以来,以其简洁而高效的原则影响了无数软件工程师和开发工具。经典的Unix哲学—“写出一个程序,只做一件事,并把它做得极致”,成为工程实践的“圣经”,孕育了如grep、awk、sed等一系列小巧、强大的工具。这些工具可以像魔法咒语般灵活组合,处理从文本流到文件系统的各类任务,极大地提升了开发效率和系统的可控性。然而,随着时代进入后AI时代,软件开发的景观发生了深刻转变,这一变化促使我们重新审视并重构Unix哲学以适应新的现实。后AI时代的特征在于智能技术的普遍介入,尤其是语言模型生成代码、微服务架构中的复杂数据管道、以及神经网络与无服务器架构的广泛应用。这使得以前依赖静态脚本的工具显得捉襟见肘,取而代之的是具有高度动态性和智能适应能力的系统。

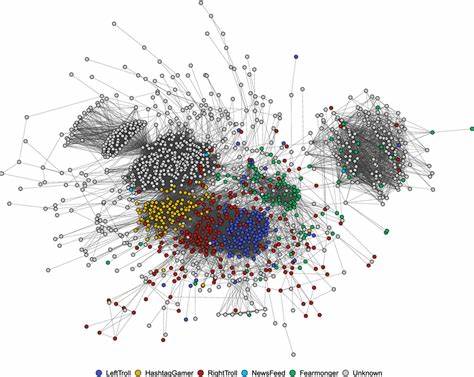

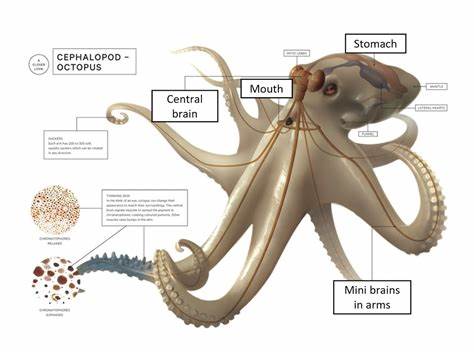

传统的确定性程序在处理现代问题时往往力不从心,因为现实问题更多呈现模糊性、概率性和含糊性。例如,面对海量且无结构的数据单纯依赖grep搜索已无法满足需求,而是需要通过训练、微调和向量化技术来提取有用信息。基于此,新的软件设计理念应从编写单一功能程序转向构建模式感知且具备故障恢复能力的系统。相比传统单点功能的脚本,更加智能的系统由多个具备领域知识、能够通过清晰API和共享上下文协作的智能代理组成。这种设计理念强调的是“行为意图”,代替了简单的命令执行。Unix的经典优势之一是管道机制,诸如cat file | grep foo | awk '{print $2}'这样通过数据流转换的方式既优雅又高效。

但这种管道是静态的,缺乏对数据和上下文动态变化的应答能力。后AI时代的管道不再只是数据搬运工,而是承载并驱动意图的智能实体,它们能够在运行中自我调整、反馈,并集成复杂的模型、启发式规则和排序系统。举例来说,现代文本处理工具可能根据数据漂移自动重写分词器,智能Shell能够基于用户行为动态调用不同语言模型,而系统日志不仅仅是被动存储,更在实时分析中识别异常。传统工具都是无意识的执行者,诸如ls命令简单列出文件列表,sed命令编辑文本流。如今,人们更多与带有意图和记忆的智能代理互动。集成了GPT的IDE能够智能补全代码,命令行Shell可以根据上下文预测和补全复杂命令,浏览器瞬间生成文档摘要。

工具遂由单纯执行命令,转变为具备个性和记忆的伙伴。为此,设计工具时必须赋予它们意图、记忆和个性,使人机交互更像是对话,而非简单指令。这意味着界面应更加对话化,工具应记住用户偏好,日志、监控甚至调试也变成一种互动过程而非单向信息输出。Unix哲学的最核心精神仍是极简主义和清晰性。即便在复杂的AI计算堆栈中,清晰的接口设计、单一职责的组件、可组合的架构依然是制胜法宝。混沌的信息环境需要用简单明了的方式化解,做到少而精、可理解且易于更换。

美学层面,早期Unix环境以其黑色终端、闪烁光标和无任何冗余元素的粗犷界面著称。后AI时代的开发环境则更为丰富多彩,动画终端、GPT增强的命令行、支持实时语法分析和代码嵌入的编辑器层出不穷。这些不仅仅是视觉的装饰,而是认知设计的体现。终端不再是简单工具,而是心灵的空间和构思的平台。配置文件从简单参数转换为表达工匠精神和身份认同的宣言。与此同时,传统的man手册逐渐被动态、个性化的交互式文档取代。

如今用户更倾向于像问导师一样向AI助手提问,“如何列出隐藏文件且排除.和..”,文档不再是死板的文字,而是能够根据用户熟练度调整回答和解释,错误提示更具教学性质,减少挫败感。这种演变使文档成为新一代学习伙伴。Unix时代强调用户对机器的完全掌控和个体空间的主权,后AI时代则赋予“堆栈主权”更深层的政治和隐私意义。代码可能运行在他人的容器中,数据也可能为他人模型所用,工具或许在背后追踪用户行为。因此拥有自主运行环境、了解整个软件堆栈、信任所使用工具显得尤为重要。鼓励开源理念、倡导本地优先计算、以及尽可能减少对云端依赖,是保护隐私和用户权利的有效策略。

综上,后AI时代的Unix哲学应展现出对学习和互动的拥抱,设计以教导为目的并能够进行对话的工具成为新准则。软件不再只是执行单一任务的工具,而是动态进化、适应用户和环境的智能伙伴。清晰、极简、可组合依然是基石,但它们在智能语境下赋予了新的内涵。作为开发者和用户,我们正站在软件开发历史的新十字路口,融合传统哲学与前沿技术,将为未来构建更加开放、高效且具有人文关怀的软件生态。