随着互联网技术的飞速发展,社交媒体和在线平台成为信息传播的主战场。然而,在这背后,一场隐秘却影响深远的操控行为正在悄然展开,那就是假草根营销。所谓假草根营销,指的是通过伪装成普通用户或自发性民间声音的伪造宣传活动,意在误导公众舆论,制造虚假的社会共识。这种现象不仅扰乱了信息传播的真实性,也对公共政策、商业环境乃至民主进程造成了严重威胁。假草根营销本质上是一种精心设计的操纵策略,区别于自然产生的草根运动。其典型特征在于背后往往有组织、有资金支持,通过虚假的账号、编造的故事和有针对性的内容发布,营造出大规模的支持或反对氛围,从而影响受众的认知和判断。

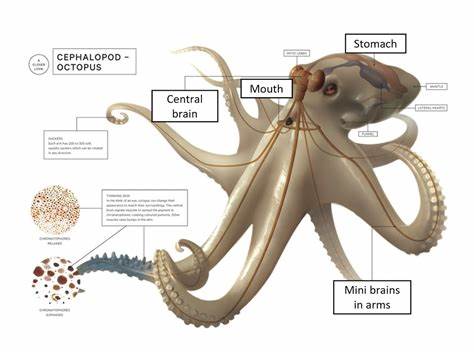

近年来,随着网络信息传播的多样化,假草根营销的手法也日趋多样。常见的操作包括雇佣大量水军在评论区刷屏、制造虚假新闻以引导舆论走向、利用自动化机器人批量转发信息,以及在社交平台上操纵话题热度等。这些方式不仅提升了假信息的传播速度和广度,也让普通用户难以辨别真伪。这种现象的危害不可小觑。首先,假草根营销破坏了互联网信息生态的公平性与透明度。用户在接触到的内容中,往往难以区分真实的民意反馈与人为操纵的宣传,导致信任危机和信息焦虑。

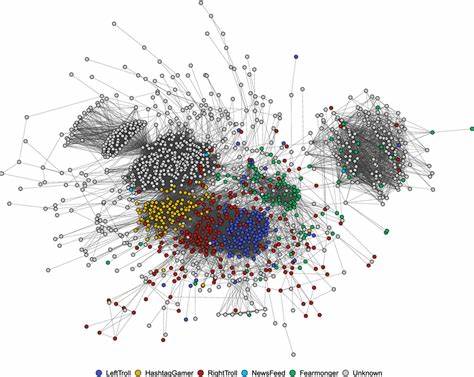

其次,它可能被某些利益集团利用,左右政策制定和市场走势,甚至操控公共舆论以实现私利的最大化。例如,在选举活动中,通过假草根营销制造的虚假声势,可能误导选民判断,影响投票结果。此外,在商业领域,企业可能通过类似手段抬高自身品牌声望或抹黑竞争对手,扰乱市场秩序。面对假草根营销的泛滥,识别和应对成为亟需解决的问题。识别假草根营销,首先可以从发布内容的账号行为模式入手。异常频繁的发布频率、内容高度雷同、缺乏个人真实互动迹象的账号,极可能为水军或机器人账号。

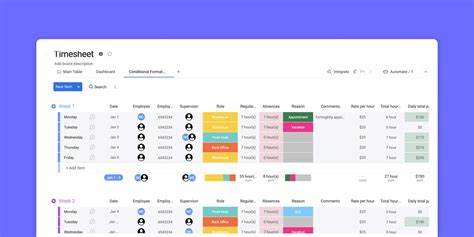

同时,通过验证信息源的权威性和交叉比对新闻事实,可以有效过滤虚假信息。社会各界也在积极探索技术手段应对这一问题。人工智能和大数据分析技术被广泛用于监测网络异常行为和舆情异常波动,实现对假草根营销的早期发现和预警。平台方也不断完善用户身份认证和内容审核机制,提高造假成本。此外,提升公众的媒介素养同样重要。增强网民对于信息源的敏感度和批判思维能力,有助于形成抵御虚假信息的社会氛围,减少假草根营销的扩散空间。

假草根营销作为数字时代的新型舆论操控手法,其根源在于人们对权力、金钱以及话语权的争夺。透过表象,我们应认识到,唯有构建更加透明、公正的信息生态系统,才能有效抑制假草根营销的泛滥,保障社会的健康发展。未来,法律法规的完善与技术创新将成为打击这一行为的关键。同时,公众的积极参与和监督,亦是守护信息真实性的重要力量。只有全社会共同努力,才能真正营造一个可信赖的网络空间,使每一条声音都源自真实的民意,而非人为操纵的假象。