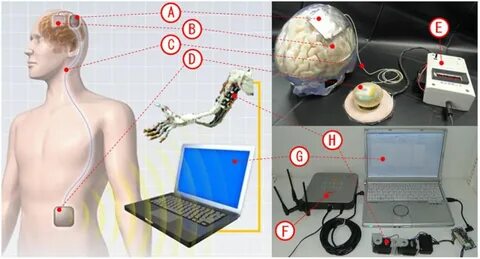

随着科技的飞速发展,脑机接口技术正逐渐从实验室走向临床应用。2025年6月,中国正式启动植入式脑机接口设备的人体临床试验,标志着该领域进入了一个崭新的阶段。这不仅体现了中国在神经科技领域的实力,也为广大神经损伤患者带来了新的希望。脑机接口技术作为连接人脑与外部设备的桥梁,能够通过解码大脑信号,实现对机械肢体或计算机的控制,尤其适用于因脊髓损伤或中枢神经系统疾病而导致运动功能受限的人群。此次临床试验由上海华山医院和北京宣武医院联合牵头,旨在评估植入式脑机接口设备在人体内的安全性、稳定性及疗效。上海华山医院院长毛颖于第20届亚洲神经肿瘤年会宣布了该项研究进展,该试验已经开始招募患者。

值得关注的是,毛院长此前成功为一名因车祸导致四年瘫痪的患者植入了名为神经电子机遇(Neural Electronic Opportunity,简称NEO)的脑机接口设备。手术后,这名患者能通过大脑指令控制机器手臂,实现了抓杯子和饮水等简单动作,极大提升了生活自理能力。由清华大学洪波团队研发的NEO设备,在材料选择、电极设计和信号处理方面进行了大量创新,确保其在人体内的长时间兼容性和信号稳定传输。尽管取得了初步成功,专家们依然指出植入式设备面临诸多挑战,例如免疫反应、慢性植入期间的生物兼容性问题,以及植入物与神经组织接口的稳定性。只有通过长期临床数据的积累,才能全面评估这些因素对患者的影响。中国拥有庞大的脊髓损伤患者群体,约有三到四百万人受影响,每年新增病例在8万至9万之间。

这为脑机接口技术的推广和应用提供了巨大的市场需求和应用空间。洪波团队计划在今年底前完成多达50名患者的植入手术和随访,期望在临床规模上验证设备的实用性和安全性。除了技术研发和临床试验,中国在脑机接口领域的产业生态建设也在加速。上海神经科学学会宣布成立脑机接口及神经调控技术分会,聚集基础科研人员、临床专家和商业化团队,推动技术创新与产业转化结合,促进脑机接口技术突破与市场应用。脑机接口技术的潜力不仅在于帮助瘫痪患者恢复运动功能,还涵盖了认知功能恢复、神经疾病辅助治疗、甚至未来人机融合的可能。该领域的研究突破或将重塑医疗康复、智能交互及人工智能的未来发展格局。

然而,该技术的发展同样涉及伦理、隐私和安全等问题,诸如大脑数据的保护、设备失效的风险以及长期植入可能带来的生理心理影响,均需科学界和监管层共同探讨和规范。随着临床试验的深入,中国相关科研机构和企业正密切关注患者反馈和数据分析,致力于完善设备设计,提高治愈率和生活质量。此外,跨学科合作模式正成为推动脑机接口技术持续进步的重要动力。材料科学、神经科学、计算机科学与人工智能等领域专家携手,共同攻克技术瓶颈,构建更为智能和安全的脑机交互系统。未来,脑机接口技术有望与5G、云计算、大数据等新兴技术深度融合,实现远程医疗、智能假肢控制和感知功能补偿,进一步拓展应用边界。对于患者而言,脑机接口设备不仅意味着重新获得行动能力,更是恢复尊严与独立生活的希望。

在大众健康理念升级和技术普及的推动下,脑机接口有望成为现代神经康复的重要支柱,为成千上万的患者带来生活的转机。综上所述,中国启动植入式脑机接口设备人体临床试验,凸显了该技术从理论研究到实际应用的跨越。依托国内丰富的临床资源和创新能力,中国正在为全球脑机接口领域贡献宝贵经验和先进成果。未来,随着技术成熟和政策支持,脑机接口或将成为改善神经损伤患者生活质量的关键技术,谱写医疗科技与人类福祉的新篇章。