比特币自2008年由神秘的中本聪(Satoshi Nakamoto)提出以来,作为首个去中心化的数字货币,激发了全球范围内对区块链技术和加密货币的热情。其旨在打破传统金融体系中高昂的交易费用和复杂的中介流程,为人们实现无需信任的直接点对点支付提供了可能。然而,经过近十年的高速发展,比特币在实际应用尤其是作为主流货币方面仍然面临着严重的扩展性问题。尽管其价值在短时间内实现了数十倍的增长,但交易费用飙升和处理速度缓慢却成为了难以逾越的瓶颈。 比特币网络的设计初衷是为了降低传统金融机构造成的交易摩擦,让小额支付变得可行,这在当时的项目白皮书中被隐含为“微支付”概念。微支付有望改变互联网经济生态,甚至帮助发展中国家普及金融活动。

然而,现实状况却是,当前的比特币交易手续费高企。2017年底曾一度达到每笔交易近20美元的水平,同时处理时间也被拉长到了数小时乃至一整天。如此高昂的成本和低效的速度,使得日常生活中的常见小额支付几乎不可能用比特币完成,诸如支付披萨等简单交易更多依赖传统的移动支付平台如Venmo。 比特币交易费用高涨的根源在于其网络的扩容限制。比特币采用区块链技术,将所有交易打包成区块,每10分钟新增一个区块,区块大小有限制,这直接限制了单位时间内能处理的交易数量。研究显示,比特币网络的最大吞吐量仅在每秒7笔交易左右,通常约为3.3笔,而这一数字与全球主流支付系统如Visa相比,差距悬殊。

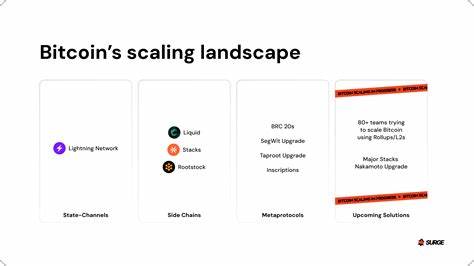

Visa每日处理数十亿笔交易,每秒能处理上千笔交易,这使得比特币在速度和扩展性上远远落后。 扩展性不足的问题并非比特币独有,其他区块链平台如以太坊同样面临类似难题。以太坊曾因为一款名为加密猫(CryptoKitties)的数字藏品交易游戏爆发交易热潮,引发网络拥堵,导致手续费上涨,交易延迟严重。这种局面反映了现有区块链架构在大规模应用时遇到的共同挑战。 技术专家和区块链创业者们提出了多种扩容方案,试图解决比特币的瓶颈。例如,2017年8月部分社区成员通过分叉创建了比特币现金(Bitcoin Cash),该币种试图通过放大区块大小来提高交易处理速度。

然而,比特币现金虽在价格上取得一定表现,但尚未能动摇比特币作为市场主流的地位。此外,诸如Bitcoin-NG这样的创新设计也被提出,声称能将交易速度提升到数千笔每秒,但这些方案真实被广泛采用和验证仍有待时日。 比特币网络的另一个重大挑战源自其去中心化治理机制。缺乏统一的升级和决策体系,使得重大协议的改进和扩容难以快速推进。任何改变都必须在全球矿工和节点之间达到高度共识,过程复杂且易引发分歧。这种设计保障了系统的安全性和抵抗审查能力,但也成为技术进步和性能提升的阻碍。

面对扩展性不足,部分投资者和支持者已经调整了比特币的定位。他们更视其为数字黄金,一种价值储存手段,而非日常支付货币。据此,比特币的角色不在于替代传统货币进行频繁交易,而是提供一种抗通胀且能跨境流通的数字资产。尽管如此,包括投资大鳄沃伦·巴菲特在内的批评声音仍指出,比特币价格高度波动且缺乏内在价值,难以成为长期稳定的价值储存。 当下,比特币的发展路径充满不确定性。在扩展性和实用性方面的挑战,需要技术领域持续创新和社区共识的共同推动。

诸如闪电网络(Lightning Network)等第二层支付方案,试图通过链下交易加快支付速度和降低费用,未尝不可为比特币突破现有瓶颈带来希望。此外,区块链技术本身的进步以及跨链技术的发展,也可能为加密货币支付生态注入新的活力。 从长远来看,比特币的未来不仅取决于其技术能否突破扩展限制,还受制于法律监管环境、市场竞争及用户接受度。对于普通大众而言,简便快速且费用合理的支付体验才是货币的生命线。比特币如若无法满足这些基本需求,在数字货币生态中的角色定位或将边缘化。 因此,比特币的扩展性问题并非技术细节上的小漏洞,而是其能否真正实现作为全球性货币愿景的核心制约因素。

面对传统金融体系的高效率和用户习惯,数字货币需要突破根本性的性能瓶颈,才能赢得更广泛的认可和应用。与此同时,社会对比特币的理解和期待也正在转变,从一种革命性的支付方式,向更为多元化的数字资产形态发展。 总结来看,比特币当前的交易速度和手续费限制,反映了其协议设计中对可扩展性均衡把控的不足。尽管作为数字黄金的属性依然受到重视,真正的普及与大规模应用还需技术、治理及生态等多方面突破。未来的区块链技术发展和创新,有望为这一数字货币带来新的可能性,但眼下比特币作为货币的实际使用价值受限,已成为不容忽视的现实挑战。