中央银行作为一国货币政策的核心机构,其独立性一直是经济学者、政策制定者以及公众关注的焦点。所谓中央银行独立性,指的是中央银行在执行货币政策时,能够在法律和制度框架内,不受政府短期政治压力的干扰,自主制定和实施政策的能力。这种独立性不仅旨在保障货币政策的专业性和持续性,更被视为维护价格稳定、防止通货膨胀的关键因素。然而,中央银行独立性的合理程度如何界定,独立性与民主问责之间的关系,以及其在现代复杂经济环境下的作用与限制,均是值得深入探讨的重要话题。 中央银行独立性起源于对政治干预短视决策的担忧。历史经验显示,政府为了追求短期经济增长或政治利益,常常倾向于采取过度宽松的货币政策,导致通货膨胀失控。

二战后至20世纪中叶,许多国家采取各种措施,试图将中央银行从政府财政需求的影响中解放出来。1951年,美国通过《财政部-联邦储备协议》(Treasury-Fed Accord),建立了现代联邦储备系统相对独立的货币政策体系。该协议赋予美联储更大的政策自主权,使其能够在控制通胀与经济增长之间保持平衡,不再被政策需求单纯束缚于财政融资。 独立性的实现通常包括法律保障、任期限制及人事任免制度设计等多重机制。例如,美联储的理事和主席由总统提名,需经参议院确认,且任期固定,避免任意罢免;欧盟中央银行则更为独立,其行长由欧盟理事会任命,拥有单一八年任期,且政治影响较弱。这些制度安排旨在确保中央银行能够抵御政治周期的干扰,专注于维护价格稳定和金融体系安全。

然而,中央银行独立性并非绝对无限。理想中,独立性是一种有条件的自由,它需要在一定的民主监督和政策透明度下运行,使得中央银行的行为符合公众利益并接受合理的问责。美国联邦储备体系有定期向国会报告政策执行情况的要求,确保其操作在公众监督之下。此外,中央银行的独立性受到法律约束,仅限于其授权范围内,不能直接介入财政政策、税收或社会福利政策,这些领域仍由民选政府主导。 中央银行独立性的经济学基础主要包含两个方面。其一是解决“时间一致性”问题。

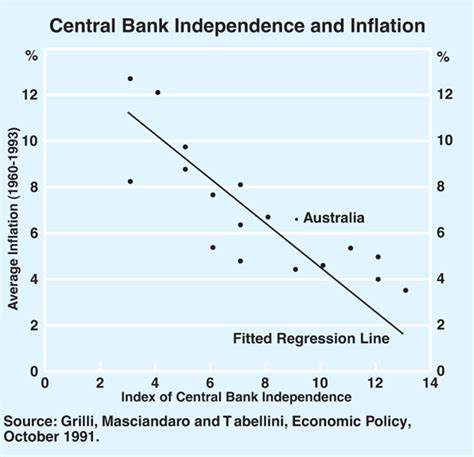

根据凯德兰和普雷斯科特1977年的时间一致性理论,若政策制定者可随时调整政策,短期内通过意外通胀刺激经济能够获得政治收益,但长期会导致公众对通胀预期上升,破坏政策有效性。中央银行独立性通过建立明确的政策规则和传统,限制政策的随意性,实现对市场的信用承诺,从而降低通胀的预期,并促进经济稳定。 其二是中央银行对通胀控制的关键作用。传统货币经济学观点认为,中央银行通过货币供应量和利率调整,可以有效控制通胀水平。米尔顿·弗里德曼的货币主义理论强调,通胀最终是货币增长过快造成的,中央银行作为货币发行的管理者,承担主要责任。因此,赋予其适度独立性,有助于避免政府基于政治动机的货币扩张,保障货币价值的稳定。

然而,近些年关于中央银行独立性的争论逐渐增多。随着全球经济环境的变化,货币政策的作用边界被不断挑战。2008年金融危机和2020年新冠疫情后的货币政策实践表明,中央银行不仅依赖传统的利率调控,还通过量化宽松政策、大规模资产购买,以及与财政政策密切配合等新工具介入经济。这些政策虽时有争议,但也揭示出中央银行独立性相对有限,且其政策选择无法完全脱离政治框架。 尤其是在货币政策与财政政策交织的时代,中央银行的独立性面临更复杂的挑战。货币创造虽然理论上是中央银行的职能,但其实质上可能对财政赤字融资产生支持作用。

如量化宽松政策中,中央银行购买政府债券事实上为财政支出提供资金,这引发了“财政货币相互依赖”以及独立性的本质疑问。此外,中央银行在危机管理中的角色愈加凸显,诸如危机时的救助措施和金融监管扩展,使得其政策空间与政治权力的界限更加模糊。 与此同时,中央银行独立性的政治经济维度也不断被讨论。一方面,独立性被视为防止货币政策被短期政治利益绑架的“政治保险”,提升宏观经济政策的连贯性和可预测性。另一方面,过度独立可能导致中央银行官员“脱离现实”,追求自身理念或特殊议程,忽视民众需求和经济多元利益。部分学者指出,中央银行在金融监管和气候变化等社会政策领域的介入,可能超越其法定职责,引发政策合法性危机。

不同国家和地区对中央银行独立性的实践也各有特色。欧元区中央银行被认为是全球最独立的央行之一,其政策相对稳健,强调价格稳定,但在应对债务危机和经济衰退时也面临政治压力。日本银行历经长期低利率和通缩压力,独立性较弱,财政与货币政策结合紧密。发展中国家普遍中央银行独立性较低,政策易受政治干预,通胀和货币稳定性问题较为严重。 未来,中央银行独立性的议题将更加复杂。一方面,数字货币、金融科技的兴起,推动货币政策和金融监管的创新,对央行功能和独立性提出新要求。

另一方面,全球气候变化、社会公平和经济结构调整等新挑战,促使央行在传统货币政策之外承担更多责任。这些都对央行独立性构成考验,要求制度设计更具弹性和透明。 总的来说,中央银行独立性不是一个简单的绝对概念,而是一个与民主问责、经济稳定和政策工具相互制约的动态平衡。适度的独立性保证了货币政策的专业性与稳定性,避免政治短视导致的经济波动;而有效的监督和问责机制,则确保央行权力的合理行使,防止偏离公共利益。各国在设计央行制度时,需权衡经济国情、政治环境与社会需求,追求既有独立性又能兼顾民意的治理模式。 未来的政策讨论应关注于完善央行的法律框架,明确其职责边界,强化与财政政策的协调机制,提升政策透明度和沟通,保持技术独立与民主监督的良好互动。

只有这样,中央银行才能在推动经济健康发展、维护金融稳定和实现长期通胀目标中发挥其应有作用,为社会创造持续繁荣与公平。