近年来,人工智能技术尤其是生成式AI的快速发展,彻底改变了企业的工作流程和内容生产方式。从网站文案撰写到代码生成,AI工具如ChatGPT和Google Gemini广泛被应用于试图降低企业运营成本和提升效率。然而,越来越多的案例显示,盲目或过度依赖AI生成内容和代码往往导致质量低下、功能故障,甚至安全风险,从而衍生出大量的修正和优化需求,这为专业内容编辑者和技术人员创造了新的收入渠道。亚利桑那州的产品营销经理莎拉·斯基德(Sarah Skidd)便是这一新趋势的典型代表。她不仅亲身经历了为因AI生成的平淡、无吸引力的网站文案全面重写的过程,也收获了丰厚报酬。原本旨在节省开支的AI写作,最终导致客户不得不花费更多时间与资金,通过专业作家“修正再造”内容。

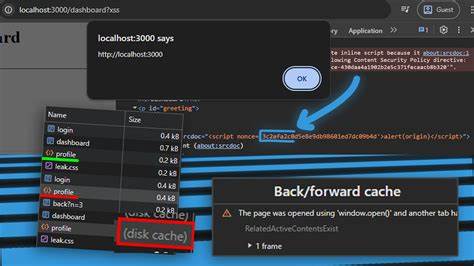

莎拉的经验并非个案,如今许多自由职业者的主要工作正是围绕AI文本质量进行润色和重写。一个显著的问题是AI生成文案往往缺乏个性和吸引力,内容偏向基本模板式,难以激发受众兴趣和产生销售转化,这使得纯粹依赖AI的营销策略效果反而下降。语言的灵活度和文化细节是AI当前难以精准把握的部分,需要人工深度介入才能提升文本质量。数字营销公司Create Designs的联合创始人苏菲·沃纳(Sophie Warner)注意到,更严重的问题常出现在AI自动生成代码环节。客户因轻信ChatGPT给出的代码建议,往往将未经测试的代码直接植入网站,导致网站崩溃,甚至引发安全漏洞。部分客户因为尝试简化操作,例如使用AI指导更新活动页面,反而使业务陷入停滞,荣损失数百英镑。

因修复这类错误,营销公司不仅要花费大量时间查找故障源,还需收取额外的调查费用。人工智能的固有缺陷之一便是“幻觉”现象,即AI可能生成不正确、无关甚至完全虚假的信息。正如伦敦贝叶斯商学院副院长冯力教授所指出,AI工具不能完全取代人的监督与审核,否则易导致企业面临声誉受损、成本增加甚至法律风险。由此可见,合理规范和监督AI应用成为当务之急。印度古吉拉特邦的文案编辑卡希什·巴罗特(Kashish Barot)指出,尽管AI写作极大地提升了内容生成的速度,但客户往往高估其成效,误以为内容“几分钟内即可完成”。而优秀的文案润色和创作依然需要深层思考和文化理解,AI的“数据拼凑”无法替代人类对细微语境和行业特点的把控。

此外,许多企业对AI的认知尚不成熟,缺乏完善的数据基础设施及治理机制,盲目引入AI工具往往事倍功半。贝叶斯商学院教授强调,企业在采用AI前应全面评估自身的技术储备与管理能力,选择合适工具并配合专业人员指导,避免简单依赖“现成”AI产品导致不良后果。OpenAI官方也表明,ChatGPT虽能辅助多种任务,但结果优劣取决于模型版本、用户技能和提问方式。快速迭代的AI技术有多型号、多能力配置,用户体验差异显著。尽管AI在自动化领域潜力巨大,但专家们普遍提醒,单凭AI难以全面把握品牌独特性、目标客户及营销转换,这些正是市场成功的关键。苏菲·沃纳总结道,AI虽是有力工具,却不能替代人类专业知识和行业经验。

AI带来的“快速便捷”背后,隐含着大量需要人工干预的隐性成本。中国市场面对同样的挑战与机遇。随着智能化升级的热潮涌动,不少企业尝试用AI写作、智能客服、自动代码生成等方式加速数字化转型。但国内专业内容编辑和技术支持人员反映,AI产出的材料常常“流于表面”,无法深度满足用户需求,尤其在文化创意、品牌塑造领域显得尤为明显。同时,安全事件频发提高了行业对于AI风险监管的诉求。当前阶段,企业应理性看待AI带来的价值与限制。

打造以人为核心的AI生态,推动人机协同,才能最大化释放智能化红利。修正和优化AI生成内容已成为新兴职业路径,其背后反映的是人类创造力与技术工具之间复杂而微妙的互动关系。未来,随着AI技术的不断成熟,人类专家的角色将更加聚焦于战略规划、质量把控和风险管理,保证技术应用的安全、高效与创新。总结来看,AI虽然重塑了内容创作和技术实现的方式,但远未达到全自动替代的水平。专业人才在“修复”AI带来的质量、功能问题中依然发挥着不可替代的作用。拥抱AI的同时,坚守专业和审慎,将确保技术为企业带来真正长远价值。

。