近年来,人工智能(AI)和机器学习(ML)技术在军事无人系统中的应用成为全球关注的焦点。尤其在俄乌冲突这一区域冲突中,双方展开了激烈的技术竞赛,力图研发和部署具备先进AI/ML能力的无人机,以期在战争中实现自动化的目标识别、群体协同以及战场态势分析。然而,至2025年6月为止,AI革命尚未全面登陆战场,双方尚未实现大规模部署真正意义上的AI驱动无人机。本文将全方位解读俄乌双方无人机领域AI及ML能力的发展现状,分析背后的技术障碍以及未来发展方向。 俄乌主力军事力量均努力发展搭载AI/ML技术的无人系统,覆盖空中无人机(UAV)、水面无人水面艇(USV)及地面无人系统(UGV)。利用AI/ML技术,无人机将可能减少对操控人员的依赖,绕过电磁干扰和电子战(EW)限制,提升目标识别准确性并加快战场决策流程。

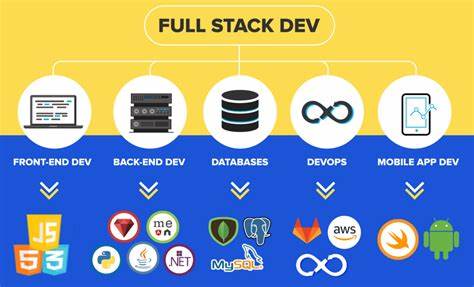

尽管如此,目前这些技术多以机器学习功能为主,实际的自主决策能力依赖有限,远未达到完全自主作战的层次。 机器学习侧重于完成特定的、可预见的任务。诸如在无GPS环境下导航、图像识别、目标锁定、末端制导等功能均属于机器学习范畴,便于模块训练和部署且对算力需求相对较低。现实中,搭载机器学习功能的无人机依然需依靠操控人员完成判断及复杂环境调整,通信中断或电磁干扰仍严重影响其作战效率。相比之下,人工智能在自主分析数据、自主识别和选择目标以及动态控制飞行路径等方面显示出更高层次的能力。理论上,AI技术还能实现无人机集群的协同作战及任务分配,具备通过云端数据进行任务优化和自我学习的能力,能够在无须人工操作批准的情况下进行决策。

然而,AI驱动能力的实现成本高昂,需开发全新的复杂算法,配备庞大的算力和数据云进行海量数据训练,这也导致AI无人机能力的发展周期被大幅拉长。为了实现真正的战场自主操作,技术突破既要依赖于AI高级决策,又需机器学习保证任务执行的精准性。 俄乌双方在机器视觉技术上的投入已持续多年,机器视觉即自动图像识别算法,能让无人机记忆并锁定动态目标。乌克兰发展机器视觉无人机旨在应对俄方电磁干扰和电子监听问题,希望无人机在与操控信号中断的情况下依然能锁定目标。俄罗斯亦在2023年中期推出具备机器视觉功能的“Lancet-3”无人机,后续研发进展包括具备抗干扰能力,能够自主打击经操控员终端确认目标的轻型攻击无人机“Tyuvik”系列。这些无人机搭载预先加载的地图数据及图像识别功能,能在缺失卫星导航或通信下保持自主飞行与目标打击能力。

尽管如此,这些机器视觉无人机仍需人工介入目标识别,未实现真正意义上的全自主操作。 俄乌双方在2024年至2025年初的战场应用反馈显示,AI和ML技术尚不成熟且过程曲折。以俄军“Lancet-3”为例,多次报道其自主锁定目标功能未能完全发挥,一些视频显示这款无人机误击非目标区域。西方专家对其自动化水平和目标识别准确性提出质疑。俄罗斯在机器视觉技术不稳定的情况下,倾向扩大光纤技术驱动的有线无人机部署,该技术因抗干扰性强、操作简便且经验丰富而广为使用。乌克兰方面,多家本土无人机企业反馈机器视觉技术仍处于“初级”阶段,算法和终端导航存在短板,尤其是在对四旋翼无人机进行终端打击和目标识别时受到明显限制,摄像头识别距离受限,导致目标获取效率偏低。

乌克兰官方和专家均指出,机器视觉技术发展缓慢部分原因系战时压力与资源短缺,技术人员和数据计算资源不足所致。与此同时,乌克兰加大投入握有人工智能技术的商业和开源领域,但这些技术存在天花板,需要更大量的投资和系统化的研发规划才能突破瓶颈。 俄方则积极推进大型、集中的信息与战场管理系统建设,如“数字天空”项目,试图通过整合卫星导航、无人机和空天系统数据实现跨域协同和信息共享。通过构建云平台存储与分析前线数据,从而持续训练改进AI无人机,提升其自主识别友敌目标、协同作战以及战场跟踪能力。 然而,俄罗斯的中央集权式创新模式亦带来自身弊端。官方大力整合和控制原本由志愿者和私人公司推动的无人机与AI项目,增加了官僚体系的负担,可能抑制创新活力。

同时,面对资金与管理的分配难题,志愿者开发者社区的动作空间受到限制。在官僚化压制与战场需求之间,俄罗斯无人机技术的进展存在平衡难题。 乌克兰则面临多渠道资金不足、技术碎片化以及政府和军方协调不足等挑战。总统泽连斯基及相关部门频繁呼吁国际社会加大投资支持无人机生产。受制于缺乏高性能计算设备和AI专业人才,乌克兰的AI无人机技术创新存在一定瓶颈。与此同时,乌克兰仍需确保战场上传统FPV(第一视角)战术无人机的持续供应,这类无人机造价低廉、易于改造,依然是当前实战的主力。

对比而言,高度依赖先进算法和计算平台的AI无人机现阶段难以替代大量前线战术无人机。 俄乌双方的AI无人机项目虽处于起步和试验阶段,曾有多次报道俄军日常试验投放数十架具备一定自主能力的无人机群,乌军也在2025年5月首次公开了搭载攻击无人机的“母舰”无人机平台,具备远程自主发射与协同作战能力。尽管如此,这类系统的实际作战效果尚无统一结论,都处于验证与调整的过程。 可预见的是,未来无人机战场革命将依赖完善的云端战场数据积累与处理平台,配合AI与机器学习的深度融合。只有构筑起强大且兼容的战场信息生态系统,能够实时并自动化地蒐集与分析前线态势,才能真正赋能无人机完成灵活的自主决策与任务执行。 但这一过程不仅仅是技术问题,还涉及制造规模、供应链稳定性、战略战术理念更新以及国际政治与财政支持的综合制约。

特别是在资源有限且战事动态变化频繁的条件下,任何技术突破的战场转化都需要时间。 换言之,尽管AI无人机潜力巨大,但在现实战场上,AI革命的全面到来尚需时日。俄乌双方当前更倾向于在有限功能的机器学习无人机上持续优化,以辅助人机协同完成特定打击任务,同时利用可靠的光纤无人机等技术稳固战场优势。随着技术日益成熟、数据资源持续积累及资金投入增加,未来AI驱动的战场无人机或将迎来质的飞跃,彻底改变战争的形态与速度。 结语:尽管无人机携带人工智能技术带来的变革潜力巨大,但截至2025年中,俄乌双方尚未真正实现AI无人机规模化部署,也未出现能够完美适应战场复杂多变环境的自主无人机。当前更多依然是机器学习执行简单任务的无人机,依赖人与机协同与人为调控的系统。

未来的发展仍将依赖大数据、云计算平台、先进算法和持续资源支持。战争前线的AI革命尚处于萌芽期,距离真正全面赋能无人战争的时代,还有较长的路要走。