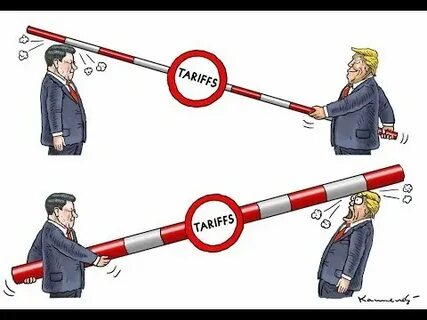

近年来,全球贸易环境复杂多变,尤其是在中美贸易摩擦不断升级的背景下,中国出口企业面临前所未有的挑战。美国以及部分西方国家对中国商品接连加征高额关税,直接冲击中国制造业及出口业务的活力。出于对外贸形势的担忧,中国政府多次呼吁出口商调整战略,鼓励他们减少依赖海外市场,将视野和资源转向本土市场。然而,尽管市场潜力巨大,许多中国出口企业对此呼吁仍持谨慎甚至抵触态度,形成了耐人寻味的现象。 贸易环境的改变给中国出口带来实质压力。首先,美国作为中国最大单一出口市场,关税上调导致中国商品竞争力减弱,订单明显减少。

其次,关税的不确定性因素增加了企业经营风险,出口商不得不面对价格调整、供应链重组以及客户流失的多重压力。尽管在短期内寻求替代市场或调整产品结构成为必要手段,但整体出口环境的收缩依然无法避免。 面对挑战,政府积极推动“双循环”战略,主张扩大内需,鼓励企业开发和深耕国内市场。政府出台一系列政策扶持措施,包括降低税费、优化营商环境、拓展消费领域等,希望通过刺激内需来抵消外部环境带来的出口压力。但在这一过程中,出口企业普遍表现出不愿意迅速改变经营模式的特点。 出口商对本土市场持观望态度的原因复杂且多样。

首先,长期以来依赖海外订单的出口商对国内市场缺乏信心。国内市场的消费习惯、销售渠道和竞争环境与国际市场有显著差异,许多企业缺乏相应经验和资源进行转型。其次,部分出口企业产品定位和生产规模较为适合批量出口,转换为适应国内多样化市场需求需要投入更多人力物力,短期内难以见效。再者,贸易壁垒和市场准入门槛并非完全不存在,一些地区和行业面临复杂的政策限制,使得出口商顾虑重重。 此外,内销市场竞争激烈,价格体系和消费者期望不同于国际市场。出口导向型企业在产品设计、品牌建设、售后服务等方面尚未完全适应国内消费者的需求,导致转战内销存在一定的落差和风险。

再加上部分中小出口企业资金链薄弱,转型过程中的资金压力和运营压力难以承受,进一步加剧了其谨慎态度。 产业链的全球化布局也限制了出口商的快速转变。许多出口企业依赖跨国原材料供应和国际分工合作,切断外贸渠道影响原材料采购和生产运营。尽管政府鼓励本土化,但相关配套设施和供应链体系尚未完全建立完善,制约了企业顺利转型的可能性。 面对这些复杂因素,中国出口企业开始采取多种策略应对挑战。部分大型企业积极寻求产品升级和品牌国际化,打造差异化竞争优势,以抵御关税影响。

也有企业加强市场多元化,开拓东南亚、欧洲、非洲等新兴市场,降低对单一市场的依赖。同时,一些出口企业开始尝试利用电商平台和数字化手段,借助新零售模式与国内消费者建立联系,逐步实现线上线下融合。 政府层面,继续完善支援政策,推动跨境电商发展,提高贸易便利化水平,强化产业链供应链的稳定性和安全性,成为持续关注重点。通过推动创新技术应用和先进制造业发展,提升中国制造的国际竞争力,同时促进消费升级,为企业开辟新的增长空间。 未来,中国出口企业能否成功转型,摆脱关税压力,关键在于主动适应市场变化,提高自身创新能力和市场开拓能力。建立灵活高效的生产体系,加强品牌建设与客户关系管理,同时深化对国内多样化市场的理解和参与,才能在复杂的贸易环境中把握新机遇,实现可持续发展。

总之,关税冲击下的中国出口商谨慎对待政府推动的本土销售转型,是经济结构调整和市场环境变化交织的结果。中国外贸格局正在经历深刻调整,企业只有在变革中寻找突破,强化内外双轮驱动,才能迎来新的发展篇章。未来的贸易竞争不仅是价格的竞争,更是质量、服务和创新的全面较量,只有全方位提升竞争力的出口企业,才能在全球市场中立于不败之地。