作为内容创作者和读者都熟知的邮件订阅平台,Substack近年来体验到惊人的用户增长速度,成为独立出版领域的佼佼者。很多人好奇,这种近乎爆炸性的增长是否仅仅归功于平台的优质内容推荐系统或者网络效应?然而,通过对其用户体验设计的细致分析,我们可以发现Substack在背后运用了多种被称为“欺骗性设计”(Deceptive Design)的手法,这些设计深刻地影响了用户行为并推动了平台的快速扩张。 所谓欺骗性设计,通常指利用界面、文字甚至交互细节来引导用户做出对平台增长有利但用户未必充分知晓或完全愿意的行为选择。这类设计并非总是恶意,但它往往模糊了用户的知情权和决策透明度,对行业道德标准提出挑战。在Substack的案例中,这些策略有时源于漫无目的的A/B测试,更多时候可能是刻意追求短期增长的“增长黑客”思维体现。 Substack的营销核心围绕一个承诺——帮助创作者快速扩大读者群。

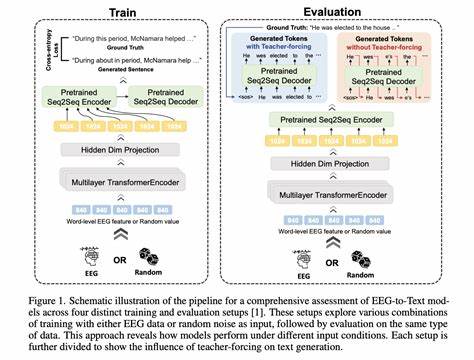

其主页和营销材料常引以为傲的数据显示,大约78%的新订阅用户是通过系统内推荐获得。这背后说明,平台极大程度上依赖推荐机制和网络效应来强化增长。但这还不是全部,细品其用户体验后会发现,许多细节按钮、文案提示甚至功能设计都隐藏着吸引用户无意识做出特定行为的玄机。 一个典型的例子是A/B测试的盲目追求指标提升。Substack的产品团队可能在测试过程中发现,那些表现“最好”的设计在用户感知上可能是误导性的,例如修改后的后退按钮设计让用户难以轻易跳出订阅流程,或者标题文案暗示用户获得更多权益,实际并非如此。虽然产品并非有意欺骗,但为了优化关键指标的短期表现,团队或许忽视了长远的品牌声誉和用户信任风险。

此外,平台在处理邮件列表管理功能时也可见“增长优先”的思维痕迹。邮件营销中,双重确认(double opt-in)是一项提升订阅质量和互动率的重要机制,通过让用户再次确认邮箱地址确保真实意愿,从而减少“僵尸用户”和被识别为垃圾邮件的风险。然而,Substack在用户激活此功能时会弹出“警告”,明确表示开启此功能可能导致接收邮件人数减少,这样的提示明显体现了对用户负面影响的压制态度,更像是在提醒创作者“此举不利于快速增加订阅者”。这种设计阻碍了用户做出最符合长远利益的选择,却服从了平台对快速增长的需求。 从心理学角度分析,Substack的设计利用了人们普遍存在的认知偏差和决策疲劳。比如,介面中不明确的选择按钮文本和位置,使得用户容易误操作或在无充分理解的情况下快速完成流程。

人们往往倾向于避免采取额外步骤(如验证邮件地址),这使得设计引导用户跳过标准安全流程,进一步增加订阅数量。平台借助这种“模糊冲突”策略,在潜移默化中增强用户依赖和转化率。 尽管利用了这些设计手法,Substack的做法也引起了业内和用户两方面的不同反响。支持者认为,这些优化提升了平台的易用性和用户粘性,使独立创作者更容易突破订阅门槛并实现变现。然而批评者则担忧,这类欺骗性设计的普及将破坏整个数字内容生态的公平性和健康发展,增加用户被动接受不透明操作的风险,最终可能引发用户流失和口碑下滑。 未来,随着人工智能技术在用户体验优化中的深入应用,平台可能通过自动化的A/B测试和自我驱动的设计调整实现“自我优化”,这种机制可能进一步扩大欺骗性设计的风险。

系统性、规模化的“增长优先”策略,若缺乏明确的道德约束和长远战略指引,难免在增长数字火热的同时,忽略产品的品牌价值和用户信任的积累。 面对这种趋势,创作者和用户应当提高警惕,关注平台是否尊重用户清晰知情的权利,同时行业也应积极探索更加透明、负责任的设计规范。只有平衡增长与用户真实体验,数字内容平台才能实现可持续发展,赢得更广泛的市场认可和用户忠诚。 综上所述,Substack的爆发式增长在背后掩藏着一系列利用用户认知盲点的欺骗性设计,它们通过浅尝辄止的A/B测试和增长驱动的设计决策,促使更多用户完成订阅付费。然而,短期利益固然诱人,如何维护用户权益和生态健康才是进一步赢得未来的关键。独立内容创作生态的健康成长,需要平台、内容创作者与用户共同担负起推动正向变革的责任。

。