脑电图(EEG)作为一种非侵入式脑信号记录技术,因其高时间分辨率和安全性,越来越多地被应用于脑机接口、神经科学研究以及脑信号解码领域。近年来,随着人工智能尤其是深度学习技术的迅猛发展,研究者试图将脑电图信号直接转化为文本内容,这一创新方向称为EEG-to-text生成。该技术不仅为理解人类大脑语言处理机制提供了新的视角,也为脑控设备和辅助通讯开辟了广阔前景。然而,实现从EEG信号到自然语言文本的准确转换存在诸多挑战,尤其是语义忠实度和生成文本的可靠性问题。传统的脑电图解码方法多数聚焦于字面文本的重构,但由于脑电信号与语言信息容量的不匹配,这种直接映射常导致生成内容偏离原意,产生所谓“幻觉”文本。幻觉文本指的是模型基于训练数据的统计规律随意生成的句子,虽语法正确但与实际脑电信号表达的语义不符。

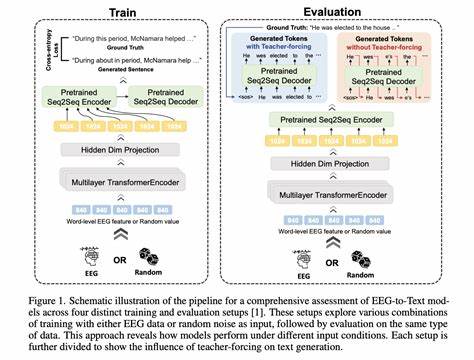

为了应对此问题,研究团队重新定义了EEG解码任务,将焦点从字面复原转向语义总结,强调从脑电信号中提炼核心含义,并据此生成与大脑实际激活紧密相关的文本。这种语义总结方法不仅更贴近脑信号特性,也提升了生成文本的语义忠实性。近期,一项名为“生成语言检验模型”(GLIM)的创新工作,为语义忠实的EEG-to-text生成提供了有效路径。GLIM通过学习信息丰富且具解释性的脑电表示,克服了多样化且小规模脑电数据的训练难题。其核心理念在于通过模型内部的一种检验机制,强化生成文本与脑信号语义之间的对应关系,从而降低幻觉生成风险。GLIM模型的设计充分考虑了脑电数据的复杂性和噪声特点,同时借助预训练语言模型的语义理解优势,实现在无教师强制条件下流畅且忠实的文本生成。

公开的ZuCo脑电数据集被用于评估GLIM的表现,实验结果表明该模型能够持续生成既语法通顺又体现脑信号语义内容的句子,不仅提升生成质量,也为后续评估提供了更多维度。除了传统的文本相似度指标评估外,GLIM的研究团队还引入了更为严谨和多元的评价方法,例如 EEG-文本检索以及零样本语义分类。这些评估策略从脑电信号与文本的跨模态语义匹配出发,验证了生成文本在情感分类、关系类型判别及不同语料主题上的可信度和语义一致性,极大丰富了模型性能的解读维度。语义忠实的EEG-to-text生成技术在多个方向展现出广泛应用价值。对于神经科学研究而言,它为揭示大脑语言处理机制提供了全新工具,帮助科学家从脑信号层面获取语言的语义信息。对于脑机接口和辅助设备领域,这项技术有望打破文字输入的物理限制,实现通过思维直接生成书面语言,从根本上改善身体障碍人士的沟通能力。

此外,语义忠实的脑信号解码也可促进脑认知状态监测、情绪识别及个性化医疗方案制定等领域的创新。然而,EEG-to-text生成仍处于探索阶段,未来发展仍面临不少挑战。脑电信号的低信噪比和个体差异性使得通用且稳定的解码模型设计颇为复杂。如何平衡模型的生成能力与对脑信号语义的严谨理解,防止模型产生误导性文本,是研究的关键。大规模、多样化脑电数据的获取与标注也亟需突破,只有依托丰富数据驱动模型训练,才能实现更高质量的语义忠实生成。还有待研究的是提升模型对于不同语言环境及任务场景的适应能力,实现跨语言和跨文化背景的脑信号解码。

鉴于人工智能技术日益成熟和跨学科研究的融合,期待未来脑电图到文本语义生成领域将持续创新。随着模型架构、语义表示学习以及脑科学认知理论的深入结合,脑电信号与自然语言之间的交互界面有望变得更加高效且可信。通过这种人机共融的新型交流方式,既能推动脑科学基础研究突破,也为智能辅助技术带来革命性变革。总结而言,语义忠实的EEG-to-text生成是脑信号解码领域的前沿热点。其核心在于基于可解释的脑电表示学习,重塑传统的字面复原任务,聚焦语义本质,从而提升生成文本的可靠性和科学意义。借助以GLIM为代表的新兴模型框架及其多元化评估手段,研究者首次为脑电信号生成的文本提供了更坚实的语义基础与验证方法。

这不仅提升了技术的实际应用价值,也为深度理解人脑语言能力开启了新途径。未来,随着数据资源的扩充、算法优化以及跨域协作加强,EEG-to-text生成技术有望在神经科学、医疗辅助及智能人机交互等领域引发广泛影响,助推人类迈入脑机交互技术的全新时代。