在当代经济学与社会理论的交汇点上,债务、暴力与非人格化市场之间的关系,构成了理解经济体系深层结构的关键。从卡尔·波兰尼的经典著作《大转型》出发,我们能够重新审视市场经济的起源与演变,特别是暴力与国家权力如何介入,形塑了“自我调节市场”这一现代教条。波兰尼指出,所谓自然产生的市场其实是国家强力干预的产物,而非自然萌生的结果。在当代新自由主义浪潮中,这一点显得尤为重要,因为社会保护正在遭遇侵蚀,而国家不再被信任为社会协调的最终保障者。 理解债务的本质,对于重新构建经济理论至关重要。债务不同于价值,它基本上是基于人际之间互负责任的关系网络,表现为债权人与债务人之间的双边义务。

相较于个体与社会的传统对立,价值与债务的区分更能精确地描绘经济活动背后的社会逻辑。价值通常通过抽象的货币形式展示,是对创造性人类劳动的符号化表达。而债务则涉及具体的社会关系,是对未来行为的一种请求或承诺。 货币作为价值的象征,其特殊的非人格性质使得它能够摒弃交易背后的历史与人格关系,实现广泛的市场交换。尽管现代社会中大量经济交易通过信用系统完成,金融记录如银行账户与信用卡交易清晰记录了交易参与者,但现金作为匿名流通的货币形式,其社会历史却不可追踪。正如经济人类学家基思·哈特所指出的,货币是一种记忆的体现:它既是国家权威与市场的符号结合,也反映了人与人之间的信任与社会关系的悬浮体。

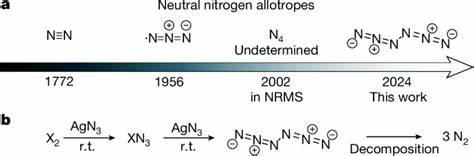

关于货币起源,金属主义与法币主义两大理论长期占据主导地位。金属主义认为货币从物物交换的演变中诞生,最初作为交易媒介的贵金属便成为统一的价值尺度和交换媒介;法币主义则强调货币源自国家通过税收建立的债务,货币本质是管理债务的符号,国家发行的货币成为纳税义务的计量单位和支付手段。历史证据显示,法币主义在解释古代近东复杂的货币体系方面更具说服力,钱币作为国家权力的延伸,结合了制度性暴力与社会认可。 债务不仅是经济关系的经济学范畴,更蕴含着复杂的社会和文化意义。债务的无限性质,特别是在人类社会中常出现的无力偿还的债务,常被比作奴役状态。在各类社会交往中,债务形成了一张错综复杂的关系网,有的建立在对等的交换基础上,有的则基于等级和前例形成的统治关系。

这种多样化的交往逻辑使得“社会”本质上不是一套平衡的账簿,而是一场不断变化的互动剧场,不断涌现出标准化的市场模型以满足政治与意识形态的需求。 归根结底,暴力是市场从人际依赖经济向非人格化交换体系转变的重要推手。奴隶贸易、战争与国家暴力成为市场规模扩张的基础。通过暴力获得的人力资本及其产品被转化为商品交换,而这一过程中“债务”的合法化机制成为掩饰剥削与暴力的道德工具。债务关系被包装为“公平”的经济义务,掩盖了其背后由暴力支撑的非对称权力结构。 历史的发展见证了货币形态在社会中的多次转变。

从古代近东的信用货币体系,到铁器时代和古典时代的金属货币时代,再到中世纪以账目记载和信用为主的非现金交易,最后进入现代高度金融化的虚拟货币时代,每一次货币形态的变化都伴随着社会结构的深刻转型与暴力形式的变迁。每个时代的货币体系不仅是一种经济工具,更是一种社会权力的象征与治理手段。 理解这一切,对于分析当代全球金融体系的危机尤为重要。我们正处于一个由债务驱动的经济阶段,虚拟货币和金融工具的迅猛发展使得债务关系蔓延至全球各个层面,而国际金融机构如国际货币基金组织和世界银行成为维护全球债权人利益的关键机制。这种全球债务体制不仅加剧了贫富分化,也使得“债务奴役”成为许多国家和个体的生存常态。 面对这样的局面,有必要重新思考波兰尼关于市场构建的见解,并结合现代对债务与暴力的理论,探寻替代性的经济组织模式。

人类经济不应被简化为匿名市场交易,而应关注建立在人与人之间信任与互助基础上的“人性经济”。这种经济强调社会关系的质量,而非仅仅是财富的积累和商品的交换。 从礼物经济、婚姻交换到血债复仇,传统社会中的多样经济关系提醒我们,经济行为总是嵌入到文化、社会演绎和权力结构中。市场经济的扩张不可避免地带来社会价值观的重组,但也并非历史的唯一选择。通过重新考察债务关系的本质及其与暴力的关联,可以为构建更加公正和可持续的经济体系提供理论基础。 最终,债务与价值的辩证关系体现了社会的复杂性。

社会既是无数双边义务的网络,也是想象存在,供人类实现价值的舞台。市场作为抽象模型存在于两者之间,其合法性依赖于国家暴力的保障和社会信任的维系。只有认识到市场的非自然属性,才能真正理解现代资本主义的矛盾,并开展富于人类关怀的经济学创新之路。