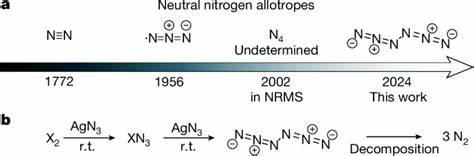

氮元素作为地球大气最丰富的气体组分,其稳定的双原子分子形式N2长期以来被认为是氮的唯一存在形态。尽管氮的高能量密度为研究清洁能源储存材料提供了巨大的潜力,但多氮同素异形体的极端不稳定性一直阻碍着其合成与应用。近期,科学界迎来了一项激动人心的突破——中性氮同素异形体六氮(C2h-N6)的成功制备和鉴定,这标志着氮化学领域一大历史性飞跃,为未来高效、环保的能源和材料科学奠定了坚实基础。 中性氮同素异形体N6的合成是基于气相反应,通过在室温条件下使用氯气或溴气与银叠氮化物(AgN3)反应生成目标分子,并在低温(10 K)下利用氩气基质进行捕获。这种创新的方法有效避免了传统制备过程中高能量瞬变物极易分解的问题,为能够稳定存在的多氮分子实体提供了实验基础。不仅如此,研究团队还成功制备出了无掺杂的纯净N6薄膜,并在液氮温度(77 K)下验证了其良好的稳定性,表明此分子不仅能在极低温环境下稳定存在,同时具备了一定的实用潜能。

从分子结构上看,C2h-N6分子呈现出独特的双N3亚单元连接的非环状构造,中心的N3–N4键为分子中黯淡的“薄弱环节”,但其存在着相对较高的分解能量屏障(约14.8千卡每摩尔),赋予了分子在室温下有限的寿命和稳定性。先进量子化学计算技术(如CCSD(T)/cc-pVTZ)精确揭示了N6分子中各键长及电子分布特征,显示末端氮原子趋向电子中性,而中心氮原子表现出部分正负电荷分布,这种不均电子云配置促进了整体分子的稳定。此外,电子密度的局域函数与拉普拉斯分析进一步证实了该分子具备对抗热力学分解的动力学势垒,减少了量子力学隧穿效应的发生概率,从而延长了分子的寿命。 在实验鉴定方面,红外光谱和紫外可见光谱技术成为了验证N6分子存在的关键工具。通过15N同位素替代实验,研究人员成功区分了分子中两个N3亚单元的振动模式,进一步明确了分子结构。光谱数据与量子化学计算结果高度吻合,为N6的合成提供了坚实证据。

尤为重要的是,光谱随436纳米波长光照射逐渐减弱,强调了分子具有一定的光致稳定性和可控分解特性。 中性多氮分子的研究长久以来面临稳定性不足的难题,此次N6分子的制备不仅提升了中性多氮化合物的实验可行性,也拓宽了人们对氮元素化学键多样性的认知。此前,存在文献报道的多氮同素异形体主要为带电离子形态,如五氮正离子(N5+)和五氮五环阴离子(cyclo-N5-)等。这些离子结构虽稳定但受限于电荷和长时间贮存的易变性质。相比之下,纯中性N6分子的合成在理论和实际应用层面都极具价值,因其能够避免电荷引起的结构畸变及反应副产物形成,更具备理想的能量储存和释放特性。 从能量性能入手,N6分子的分解反应释放出的能量极为丰富,计算数据显示其氧化分解生成氮气时放热可达185千卡每摩尔,按质量计算比常见炸药如TNT和HMX高出近两倍。

基于Kamlet–Jacobs模型推算,N6的爆速和爆压指标同样表明其作为潜在高能材料的巨大优势。尽管如此,其毒性和安全性尚需进一步评估,但理论上其分解产物单一且无害,极适合环保型高能材料的未来需求。 制备过程中的安全措施也是研究重点,因涉及的银叠氮化物和卤素叠氮化合物均高度爆炸性,须在严格的实验条件下,采用微量样品并避免机械冲击、静电与光照影响。这对今后实验室与产业化生产的安全规范提供了指导依据。 展望未来,N6分子的稳定存在开启了多氮高能材料设计的新篇章,结合现代计算化学、实验谱学和合成技术的综合进步,期待更多未曾合成的中性多氮同素异形体能够被发现和利用。更重要的是,这类新型氮同素异形体的实现有望极大提升能源储存的容量与安全系数,特别是在航天推进、爆破工程以及新能源车用推进剂等领域展现巨大应用潜力。

通过调控合成路径和分子环境,未来有望实现更长时间的稳定储存与可控释放。 综上所述,中性六氮(C2h-N6)分子的成功制备不仅挑战了以往对多氮分子不稳定的固有认知,也为清洁、高效、高能量密度储能材料的研发铺设了新兴道路。随着相关研究的逐步深入,N6及其同类分子有望引领未来能源科技迈向绿色革命,其科学意义和实际价值值得全球科研界持续关注与投入。