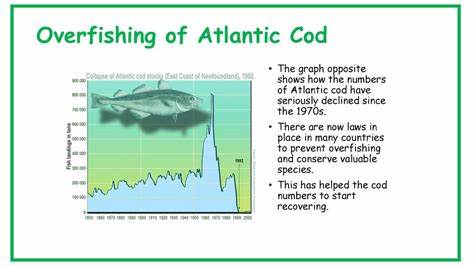

過度捕撈已成為全球海洋資源可持續發展的最大威脅之一,其中東波羅的海鱈魚的體型縮小現象尤為引人關注。自1990年代以來,科學研究指出鱈魚的平均體長從40公分減半至約20公分,體重更是僅剩過去的五分之一。此一劇烈變化背後的原因複雜,結合了人類漁業活動的強烈選擇壓力與環境變遷的多重影響,對海洋生態系統產生深遠影響。這篇深入分析將探討過度捕撈如何通過基因層面促使鱈魚快速演化,並帶來整體族群結構的改變,同時探討相關保育措施與未來展望。過去幾十年,東波羅的海的鱈魚漁業面臨著嚴重的資源枯竭問題。由於技術進步及漁船數量增加,捕撈強度大幅提升。

例如,大規模的拖網方式以捕撈較大魚體為目標。然而,持續移除族群中最大個體,使得剩餘的鱈魚演化出更早成熟且體型較小的特性,以增加逃避捕撈的機會。最新研究利用鱈魚的耳石(otolith)進行分析,耳石像樹木年輪一般,能夠精確記錄個體的生長歷程與年齡。透過基因測序結合體型與生長速度的數據,科學家發現負責控制體型大小的基因頻率明顯下降,證實體型縮小具有遺傳基礎,並非單純的環境適應或營養不足所致。這代表著人類活動正加速魚類的演化過程,一種在自然界罕見或需長時間發生的基因變化,轉瞬間在幾十年間發生。此種現象被稱為「演化壓力」,它改寫了鱈魚的生命史戰略,讓小型且能提早繁殖的個體擁有更高適應性,而原本較大的個體因漁業捕獲率高而逐漸減少。

事件彰顯了人類如何直接影響生態系統的演化動態,帶來不可逆轉的生態後果。除了基因演化外,環境因素同樣對鱈魚體型產生影響。海洋季節性溫度變化、水質污染、缺氧條件以及頻繁的藻華事件,都可能限制鱈魚的生長速率。一些科學家提出,環境惡化或生態系統壓力與過度捕撈共同作用,促成體型急劇縮小的現象。然而,基因分析證實過度捕撈扮演了主導角色,證明人類行為可加速演化步調。正因如此,傳統漁業管理模式也受到了挑戰。

以往制定的最小網目尺寸和保護幼魚、確保魚隻至少有機會繁殖一次的規範,初衷是維持魚群的穩定繁衍。但實務上,這種方式反而促使魚隻趨向更小體型的演化趨勢,形成所謂的「漁業放牧壓力」。由於大型魚更易被捕獲,體型較小的個體生存率較高,這影響了族群的基因結構和未來繁殖潛力。2019年,東波羅的海鱈魚漁業因資源崩潰而全部禁止捕撈,成為人類試圖恢復魚群數量的重大嘗試。然而至今,體型恢復緩慢,科學家認為這是因為基因層面的選擇壓力尚未逆轉,需要更長時間的自然選擇或人為干預來恢復多樣性。專家建議未來漁業政策應不僅著眼於數量管理,而是整合基因多樣性維護與生態系統整體保護,確保族群能夠有良好的演化彈性應對未來環境變化。

此外,應加強對基因組變化的監測,及時掌握族群演化動態,避免不可逆轉的破壞。此事件也提醒全球漁業管理者,人為干預生態系統的複雜影響。快速演化可能帶來預期外的生態網絡重塑,影響整個海洋生物多樣性,甚至威脅某些物種的長期存續。建立國際合作機制,推動跨區域保護計畫,提高捕撈透明度與規範執行力,成為未來可持續漁業發展的關鍵。鱈魚體型驟降的研究成果成為生態演化領域的重要里程碑,它不僅揭示出人類對野生動物演化速度的深遠影響,同時也為其他被捕撈物種帶來前車之鑑。遺傳多樣性的喪失將損害生態系統的韌性,降低物種面對氣候變遷和環境突變的適應能力,這些挑戰均需全球共同應對。

透過科技手段提升漁業監控,推進生態系統專家、遺傳學家與政策制定者間的合作,才能打造全面且前瞻的漁業治理模式。綜合而言,東波羅的海鱈魚體型縮小的故事提醒我們:過度捕撈不僅造成資源數量下滑,更深刻影響物種自身的生物學特性。唯有重新認識人類活動對自然界的深刻干預,採取綜合性的保育與管理策略,才能讓鱈魚及其他海洋生物得到真正的恢復與永續發展,保護海洋生態系統的未來安全與穩定。