在动物行为学和人工智能领域的交汇点,一项有关黑猩猩对类人机器人打呵欠反应的研究引起了广泛关注。这项发表于2025年的科学报告揭示,黑猩猩在观察到一个逼真的人形机器人做出打呵欠这一动作时,会产生类似的模仿行为。这一发现不仅挑战了对动物社会互动模式的传统理解,也深入揭示了非生物智能体如何激发跨物种的社交反应。打呵欠作为一种在人类及多种动物中普遍存在的行为,长期以来被视为简单的生理反射。然而,随着对“传染性打呵欠”现象的研究持续深入,科学家逐渐意识到这一行为与情感共鸣和社会同步化机制紧密相关。黑猩猩作为距离人类最近的亲缘物种,被认为拥有复杂的同理心和社交认知能力,过去研究已经表明黑猩猩能够对同类甚至人类个体的打呵欠产生传染性反应。

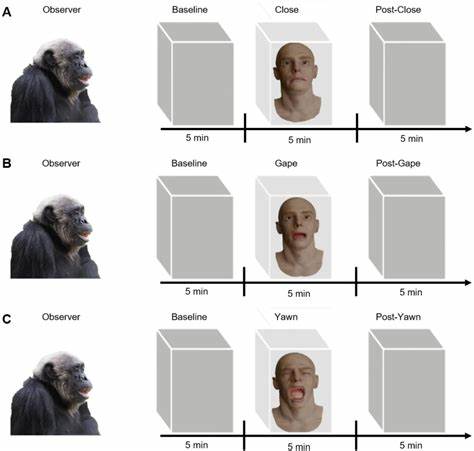

但这项新研究的突破之处在于,它首次证实黑猩猩会对完全非生物、机械驱动的类人机器人(亚当型机器人)的打呵欠动作产生相似的行为反应。研究采用了技术先进的机器人头部,内置多达33个小型伺服电机,能够精确地模拟人类面部的打呵欠动作,包括嘴部最大幅度张开、眼睛闭合及眉毛动态变化。机器人虽具备拟人化的硅胶皮肤,但其机械结构在透明防护罩中清晰可见,确保被观察者能够区分其非生命身份。实验由十四只成年黑猩猩参与,分别观察机器人展示的三种不同嘴部动作:完全张开的打呵欠、部分张开的张嘴动作以及闭嘴静止状态。观察过程中,研究人员细致记录了黑猩猩的打呵欠次数、张嘴次数、休息行为以及对机器人的注视时间。结果显示,超过半数参与的黑猩猩在观察机器人进行打呵欠动作时表现出显著增加的自身打呵欠行为,而在机器人执行其它动作或无动作时则几乎没有此类反应。

值得注意的是,黑猩猩在机器人打呵欠时还表现出一系列与嗜睡和休息相关的行为,比如整理睡窝以及更长时间的卧地休息。此现象暗示,机器人打呵欠不仅激发了模仿反应,更可能作为环境中休息的社交信号被黑猩猩所解读。研究团队分析指出,黑猩猩对非生物动作产生传染性打呵欠的机制可能涵盖多层次的心理过程。一方面,基于感知-动作耦合的无意识模仿机制或自然的运动共鸣过程,促使黑猩猩无意识地复制观察到的运动;另一方面,这种反应也可能涉及更高级的社会认知功能,如将该动作作为社交提示,并据此调整自身行为状态。此外,研究提到,黑猩猩并非基于对个体的熟悉感产生的模仿行为,因为机器人作为陌生且明确的非生物实体,缺乏真正的社会关系,但依然成功触发了这种行为模式,表明打呵欠的传染性质具有较强的适应性和广泛的触发阈值。该研究的意义不仅在于丰富了对黑猩猩社会行为的理解,更为探索人类与机器人以及其他非生物智能体之间的社会互动提供了实验基础。

随着机器人技术和人工智能的高速发展,人们越来越多地关注机器人能否有效地融入人类社会,并被赋予一定的“社交身份”。动物对机器人模仿行为的呈现,则为人类社会对应机制的进化提供了生物学视角,同时也促使科学家重新审视何为“社会性”的行为范畴。未来研究可以进一步探索不同种类和复杂度的非生物行为模型如何影响动物和人类的社交反应,尤其是在认知神经科学和机器人学交叉领域的深度合作中。同样重要的是,了解这种跨物种和跨媒介的模仿传染机制,有助于改善动物福利管理,如通过机器人辅助环境的设计,创造更具情感互动元素的动物生活圈。综上所述,黑猩猩观察类人机器人做出打呵欠动作而产生模仿行为,标志着动物社会认知的边界正在被重新定义,也揭示了人工智能在人机和跨物种互动中巨大的潜力与挑战。未来持续的多学科研究,将深化我们对情感传染、社会同步以及认知演化的理解,促进科技与生物学的融合,推动建立更加和谐的智能生态系统。

。