随着区块链技术的不断发展和数字资产的普及,加密货币作为新兴金融工具吸引了无数投资者与科技爱好者的目光。而在众多加密货币中,通胀型和通缩型两大类别的货币机制成为理解其市场走势和应用价值的关键。这两种类型在货币供应、激励机制和价值储藏功能方面存在显著差异,影响着它们的使用场景和投资潜力。通胀型加密货币主要指其供应量会随着时间不断增加的数字货币。这种货币通过编程设定或治理机制产生新的代币,使整体市场上的流通代币逐渐增多。许多通胀型货币通常设有一定的年度通胀率,让货币供应按照预定比例增长,这种增长有助于激励网络参与者维护系统安全,比如矿工或验证者。

例如,以比特币为代表的许多早期加密货币采用了矿工挖矿奖励模式,奖励新生成的币以激励算力投入。另一方面,通缩型加密货币则采用相反策略,通过减少市场上的代币总量实现价值升值。通缩机制通常采用销毁代币(即“燃烧”机制)或者交易手续费销毁等手段,直接减少流通供应数量。某些加密项目还设定了年度通缩率,使代币总量随着时间逐渐收缩。通缩型货币的设计初衷往往是刺激持币者长期持有,抑制过度消费,以实现价值的稳定和增长。两者之间不仅在经济模型上存在差异,实际应用中的表现和市场反应也截然不同。

通胀型加密货币的优点在于它们能够有效地激励网络参与者持续贡献力量,尤其是在维护去中心化网络安全方面。通过不断释放新币,网络能够保证活动力度,推动生态发展。它们还倾向于鼓励流通和使用,减少人们囤积代币的意愿,促进货币循环和市场活跃度。比如,以太坊网络采用的权益证明机制,通过将新生成的代币奖励给予验证者来保障交易确认的顺利进行。此外,某些通胀型代币的通胀率可以随着时间进行调整,适应生态系统的具体发展需求,如支持项目资金、提升参与率等。相比之下,通缩型加密货币的主要优势是储值功能更强。

由于代币数量随着时间减少,稀缺性增强,从而提升了代币的内在价值。持有者倾向于长期持有等待价格上涨,从而减少市场上的抛售压力。通缩机制在金融体系中被视为对抗传统法币通胀的重要手段,尤其是在全球经济存在持续通胀压力的背景下。因此,通缩型货币常被视作“数字黄金”,成为价值储藏的替代选择。以币安币(BNB)为例,其通过定期代币销毁显著降低供应量,将代币总量砍减至原先的一半,增强了币的稀缺性和吸引力。比特币作为最早且最具代表性的加密货币,其货币属性具有一定的复杂性。

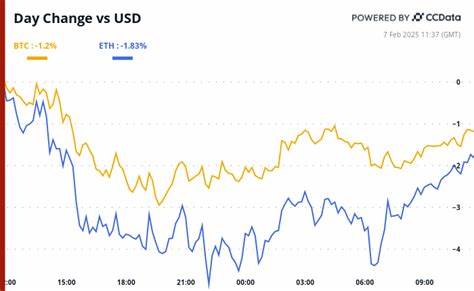

比特币采用挖矿机制不断释放新币,供应量随网络运行逐渐增加,显示出通胀特征。然而,比特币独特的“减半”机制,每四年左右将矿工奖励减半,有效降低了新币释放速度,逐步抑制了通胀压力。这种设计被称为“通缩性的通胀”,即在总量上有限的同时,通过减半降低供应增长速率。比特币的总供应量限制在2100万枚,预计在2140年左右达成总量上限,届时将不再新增代币。因此,从长远角度来看,比特币具有潜在的通缩属性,适合被视为一种稀缺资产和价值储藏手段。以太坊作为另一大主流数字资产,其货币供应机制近年来经历了重大变革。

过去,以太坊的供应并没有硬性上限,且通过权益证明机制中的验证者不断发放奖励,呈现一定的通胀趋势。不过,随着以太坊“合并”(The Merge)的完成,其网络转向权益证明,减少了新的代币发行,加之引入了“销毁基础费用”的机制,大幅减少了流通中的ETH数量。这使得以太坊展现出趋于通缩的趋势,某种程度上平衡了之前的通胀压力。此外,以太坊生态系统的扩展也推动了ETH的需求增加,提升了其作为交易媒介与价值载体的地位。除了比特币和以太坊之外,市场上还有其他多样化的通胀型和通缩型加密货币,每种设计均基于其用途和生态系统需求。例如,狗狗币(DOGE)曾设有硬性供应上限,但2014年取消了这一上限,变为具有无限供应的通胀货币,目的是激励社区活跃度和网络稳定性。

对比而言,币安币则力图通过销毁机制确保供应持续减少,稳固其价格基础和市场口碑。了解通胀型与通缩型加密货币的区别,有助于投资者根据自身风险偏好和投资目标做出更加明智的决策。通胀型货币由于供应扩张,往往适合用于日常交易和生态建设,促进代币流通与应用场景落地。而通缩型货币则更适合作为资产配置中的价值储备,追求长期增值和抗通胀能力。此外,二者在经济周期的表现也有所不同,投资者需密切关注项目的供应动态以及机制调整。总结来看,通胀型与通缩型加密货币各具特色和优势,它们共同构成数字资产生态的多样性。

理解两者的设计理念和运作方式,有助于深化对区块链经济体系的认识,并为参与数字货币市场提供理论依据。随着区块链技术的成熟以及金融创新的推进,未来这两种货币模型或将进一步融合创新,满足不同用户需求,推动数字经济的持续发展。