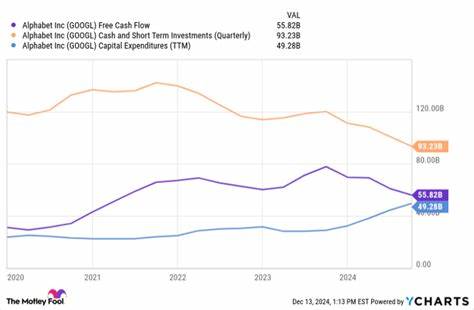

近年来,人工智能(AI)的迅速进步和普及引发了广泛的讨论和关注。尤其是在技术行业,AI的快速发展不仅带来了生产效率的提升,也引发了诸多关于就业安全和社会结构调整的担忧。据数据显示,自2022年以来,全球范围内已有近75万名员工被裁员,许多被裁人员长时间难以找到新工作。这种现状激发了人们对未来几年人工智能进一步发展可能带来的职业影响的深刻思考。 首先,需要认识的是,人工智能带来的自动化浪潮正以前所未有的速度改变着传统的工作模式。尤其是在软件工程领域,AI技术可以辅助甚至替代部分编码任务,使得小团队能够开发出价值数万亿美元的大型软件产品。

硅谷和风险投资确实看中了这一点,纷纷将资金和资源投入到AI相关的创业项目中。然而,这也意味着许多岗位可能因自动化趋势而被削减,导致大规模裁员的风险持续存在。 从劳动市场的角度来看,尽管技术创新总是伴随着职业结构的调整,但当前的裁员浪潮却显得尤为严峻。许多求职者在网上求助无果,经历了数月甚至超过一年的失业期。尤其是在消费者发现环节,有些人甚至因求职困难而陷入绝望。与此同时,企业招聘岗位荒诞地存在着大量空缺,部分职位被认为是“假岗位”或“过时职位”,这加剧了求职者的困境。

更为复杂的是,部分科技巨头通过资金运作,将工作岗位外包到海外国家,尤其是印度,这不仅引发了就业岗位的进一步外流,也造成了质量管理和信任问题。一些案例和事件揭露了外包过程中存在的欺诈行为,进而引发了对企业道德和监管体系的质疑。这种模式使得本土市场的就业压力增大,社会不稳定因素上升。 同时,创业环境的变化也加剧了中年职场人士的焦虑。如今,创业成功往往依赖于充足的资金支持,或者借助突出的市场机遇,比如某些热门的初创企业快速崛起。大多数中年创业者面临资金和资源的极大限制,缺乏有效的出口,导致创业变得异常艰难。

对普通程序员、销售和市场人员而言,面对自动化的冲击,如何维持职业竞争力成为了关键问题。 不过,业内多元化的声音提供了一线希望和不同角度的思考。部分技术专家对现阶段大规模应用的AI技术持有保留态度,认为当前的AI项目或许更像是一个投资热潮,类似以往的区块链和互联网泡沫。技术本身可能积累大量“技术债务”,最终需要大量人力进行修正和维护,回归对高质量程序员的需求亦是必然趋势。因此,对于程序员群体来说,短期内形势仍具波动性,但中长期而言,专业人才将依然受到青睐。 此外,还有观点认为,无论人工智能是否能在预期时间内大幅改变行业,他们都将从中受益。

部分程序员认为,自己可能成为最后一代真正感受到“冒名顶替者综合症”的开发者,未来的开发环境将完全不同,前辈们的经验和身份将变得珍贵。即便AI并未实现根本性的就业替代,也验证了部分人的前瞻性判断。这种思想体现了对未来命运的不确定性保持开放、乐观的态度。 从技术能力的角度来看,目前的AI模型虽然具备广泛的技能,但水平参差不齐,存在明显的盲点和不足,仍留给从业者发挥和发展的空间。预计未来七年内,随着模型性能不断提升和绿色能源的增长,AI将带来比智能手机十周年时更深远的影响。然而,十七年以后情形更加难以预测,科技发展和能源环境的诸多变量决定了未来具有极高的不确定性。

面向普通软件工程师、中年职业群体以及销售市场人员,建议着重提升自身不可替代的软技能与复合能力,例如创新能力、沟通能力以及跨学科的知识整合能力。同时关注AI技术动态,积极拥抱新工具带来的生产力提升,避免陷入消极的“恐AI”情绪。充分利用既有资源,保持学习心态,将本人定位为AI与人类协作的推动者,而非被替代的对象。 企业和社会层面也需对现代劳动力市场的变革投入更多关注,制定合理的政策以减缓技术转型带来的冲击。例如推动职业再培训项目、完善社会保障体系、促进公平就业环境、鼓励创新创业氛围等,保障每一个职业群体都能共享技术进步所带来的红利。 总的来说,未来几年人工智能的发展既是挑战也是机遇。

职场人士如能理性看待技术变革的真实面貌并做好充分准备,将有机会获得新的职业定位和发展空间。社会各界需要携手推动技术进步与社会稳定的协调发展,确保劳动者权益不被忽视,实现科技与人文的有机结合。只有如此,才能在人工智能浪潮中,迎来更加繁荣和包容的未来。