随着互联网的高速发展,信息安全与隐私保护成为越来越多人关注的话题。Freenet作为一种独特的分布式匿名网络,因其在保障用户隐私、防止审查和促进信息自由流通方面的优势,逐渐受到了网络安全领域的重视。然而,许多人对Freenet仍存在诸多疑问,例如它是什么、如何运作以及在实际应用中具有什么意义。为了帮助大家更好地理解Freenet的核心理念和技术架构,我们将从多个角度深入探讨这一网络系统。 Freenet起源于1999年,由伊恩·克拉克(Ian Clarke)等人发起,旨在创建一个抵抗审查、保护匿名性并促进信息自由传播的分布式文件存储网络。其设计理念立足于互联网自由、反对数据审查的原则,尤其适合在新闻审查严格或网络监控严重的国家使用。

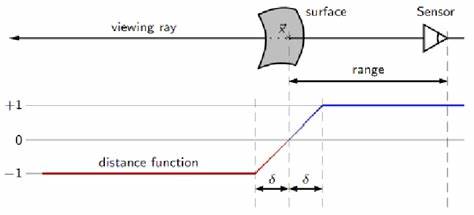

Freenet的运作基于对等网络(P2P)结构,网络中的每台计算机都充当一个节点,彼此互联并共同参与数据存储与检索。用户通过Freenet客户端接入网络时,数据不是单纯地存储在某个特定服务器,而是被分割、加密后分布存储在不同节点上。这样的设计不仅增加了数据的抗审查能力,也极大地提升了数据传输的匿名性。 在数据交换机制方面,Freenet采用了去中心化的自组织网络拓扑结构,通过路由算法有效地定位存储于不同节点的数据。同时,数据标签和内容密钥确保了数据访问的隐私,用户在发起请求时,网络内部会自动将请求在多个节点间转发,以隐藏请求者真实身份。这种多跳转发模式使得追踪信息来源变得极为困难。

值得注意的是,Freenet不仅仅支持文件分享,还支持匿名发布网页、论坛、聊天等多种网络服务,从而为用户提供一个全方位的匿名互联网体验。 对比传统的集中式互联网架构,Freenet具备显著的优势。首先,去中心化结构有效避免了单点故障风险,提高了网络的可靠性和抗压能力。其次,匿名性保护保障用户免受监控和干扰,尤其对言论自由和新闻传播至关重要。在某些监管严格的国家,Freenet成为抵制网络审查和信息封锁的利器。此外,Freenet独特的内容存储策略使得数据难以被删除或封锁,提升了信息的持久性。

然而,Freenet也并非完美无缺。其网络速度相较于传统互联网可能较慢,部分原因在于多跳加密和去中心化存储带来的额外开销。同时,网络的匿名性也可能被部分不法分子滥用,涉及违法内容传播等问题。社区和开发团队一直致力于在提升效率和保证安全之间取得平衡。为了推动Freenet的广泛应用,用户教育尤为重要。理解其工作原理及使用方式,有助于用户更好地保护自身隐私,避免潜在风险。

对于普通用户而言,Freenet不仅是一个工具,更是一种理念的体现,即信息自由和隐私保护不可分割。 从技术角度来看,Freenet的实现融合了多种先进技术,如加密算法、分布式哈希表(DHT)、自组织网络协议等。其匿名路由技术保证了通信的隐秘性,而数据块的多副本存储则保证了数据的可用性和安全性。随着区块链、去中心化存储等新兴技术的发展,Freenet也在不断吸收创新元素,以应对日益严峻的网络安全挑战。 总体而言,Freenet作为一个开创性的匿名分布式网络平台,昭示了信息时代对隐私与自由的追求。无论是普通网民还是网络安全研究者,了解并合理利用Freenet,都有助于推动网络空间更加开放、公正和安全。

未来,随着法律法规的完善和技术的进步,Freenet或将成为全球信息传播和隐私保护的重要基石。