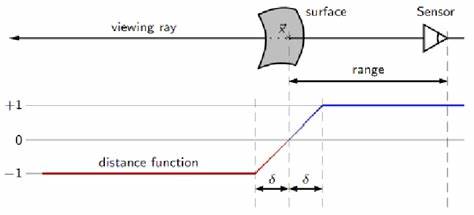

在现代计算机图形学领域,抗锯齿技术作为提升画面质量的关键手段备受关注。尤其是利用有符号距离函数(SDF)来实现抗锯齿,凭借其数学上的优越性质,隐藏着实现高清晰边缘和精细渐变的巨大潜力。然而,看似简单的抗锯齿处理,实际执行起来却远比想象复杂,背后牵涉到多方面的细节和优化。本文将深入解析如何借助SDF的独特特性,完美地实现抗锯齿效果,并从理论到实践进行全面阐述,以便读者能够在视觉表现及性能之间取得最佳平衡。首先,有符号距离函数的定义和性质是理解后续内容的基础。SDF是一个函数,输入空间坐标,输出该点到形状边界的距离,同时通过符号区分点是在形状内部还是外部。

举例来说,若输出为正,代表点处于形状内部,负值则代表外部,零值恰好位于边界线上。这个函数的一个理想特性是距离的梯度大小保持为1,意味着距离值与实际空间距离之间存在线性对应关系,这对于实现平滑的边缘过渡至关重要。以二维空间为例,若将像素坐标归一化为范围[-1,1],则SDF的单位距离对应实际像素尺寸。这样的线性关系使得抗锯齿可以通过对距离值进行线性插值来实现边缘的平滑过渡。具体来说,一个简单且有效的做法是采用linearstep函数进行透明度的计算:透明度的变化遵循距离值相对于一个称为宽度w的过渡区间进行线性映射。宽度通常与像素大小相关,从而确保边缘的模糊范围刚好覆盖一个像素,从而消除锯齿感。

传统上,许多人在实现抗锯齿时会选用smoothstep函数替代linearstep,原因在于前者拥有平滑的梯度变化,使得视觉效果更为柔和自然。smoothstep基于三次Hermite插值曲线,保证边界的梯度连续且无突变,减弱了由于颜色过渡不自然而产生的视觉假象。更进一步,smootherstep函数通过五次插值达到更平滑的曲线,适合对边缘过渡要求极其严格的场合。在选择合适的过渡宽度w时,分辨率和坐标空间的设置至关重要。在二维平面中,为保证抗锯齿的效果一致性,需将像素尺寸映射成SDF函数的单位尺度,从而动态计算w。举例来说,若将屏幕坐标转换为-1至1范围,则对应坐标单位长度为2,而屏幕最短边像素数决定每个像素对应的单位宽度,此宽度即w的基线。

如果忽略这一点,而简单地设定一个固定值,抗锯齿效果将因缩放和分辨率变化而产生明显失真。此外,SDF抗锯齿在三维渲染中的应用比二维更具挑战。简单依据屏幕分辨率计算宽度无法保持一致的边缘模糊,特别是在透视投影和视角变化下,边缘远近关系导致同一物体在画面不同位置的锯齿表现截然不同。为了解决这一问题,图形程序中使用了数值导数函数fwidth。fwidth计算某变量的片段着色器导数的L1范数(即水平导数和垂直导数绝对值之和),能实时捕获当前像素空间中距离变化的速率。将fwidth作用于SDF距离,可以动态获得真实的像素宽度估计值,因而保证抗锯齿宽度自适应透视变形,保持视觉稳定性。

与fwidth类似,使用梯度的欧几里得长度(L2范数)计算抗锯齿宽度也是可行的,虽然计算成本较高,但其反映距离变化的向量长度更精确。两者各有优劣,实际应用中可根据性能和视觉需求进行权衡。完成过渡宽度的计算后,抗锯齿的核心工作便是利用距离值和宽度进行混色。通常使用颜色线性插值函数mix实现形状本身颜色与背景或阴影色的平滑融合。这里需要特别注意色彩空间的选择。大多数情况下,线性RGB空间的简单插值即可满足抗锯齿需求,效果也较自然。

然而在线性混合下,一些视觉细节可能不够准确,尤其是针对渐变模糊和高动态范围场合。为此,可以采用经过感知校正的色彩空间如OkLab进行混合,它更贴近人类视觉感知,使得颜色过渡更柔和真实。尽管计算稍显复杂,但对画质提升有明显帮助。值得一提的是,SDF抗锯齿的适用性不仅限于静态形状,在动态动画和复杂几何体上同样有效。借助SDF对形状边界的精准数学描述,可以对运动模糊和变形对象实现高质量抗锯齿,而不必为每一帧进行复杂的多边形细分处理。这种特性使得SDF抗锯齿在实时渲染、游戏开发、字体绘制以及程序生成图形等领域有着广泛的应用前景。

总的来说,利用有符号距离函数实现抗锯齿不仅是一种理论上优雅的解决方案,更是实践中极具效率和灵活性的技术。关键要点在于合理确定距离的梯度性质、动态计算过渡宽度以适配分辨率和视角变化、选择合适的插值函数实现平滑边缘以及根据需求优化色彩混合策略。通过这些环节的全面配合,抗锯齿效果得以从根本上提升,画面表现更加细腻自然。未来,随着图形硬件的不断发展和算法的持续优化,期待SDF抗锯齿技术将在更高维度和更复杂环境中展现更为强大的功能,为视觉艺术和数字内容创造带来更多可能。