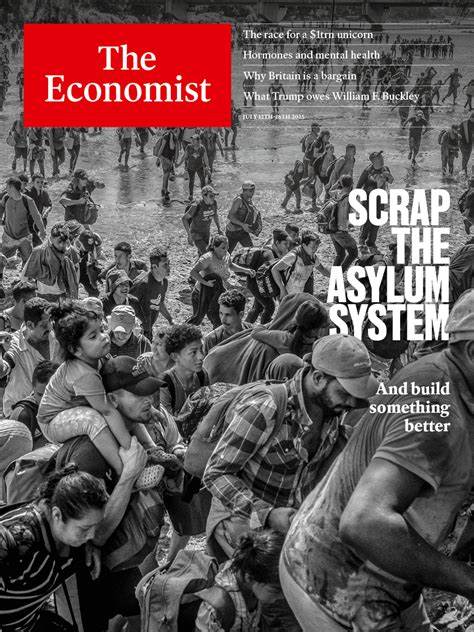

当前全球的庇护制度源于历史背景,特别是1951年的《联合国难民公约》,最初针对欧洲因政治迫害逃亡者设计,后来于1967年扩展到全球范围。尽管该公约确立了保护因“充分理由恐惧迫害”而逃离本国者的基本原则,特别是非驱逐原则(non-refoulement),但伴随全球化加剧和国际局势复杂化,现有制度已暴露出诸多问题。许多富裕国家难以有效区分保护难民的正当需求与劳动力移民的管理要求,导致庇护申请程序臃肿、审批缓慢,庇护申请者滞留时间过长并面临社会融合难题。制度设计的滞后还助长了某些非法移民途径和走私网络的繁荣,反过来加剧公众对移民的担忧和政策的分歧,进一步阻碍了人道主义精神和国家利益的平衡。正因如此,废弃现有庇护体系,转而构建一个更加明确合理的新系统变得尤为迫切。新体系首先应当将难民庇护与劳动力移民严格分开,从根源上减少混淆和政策执行的障碍。

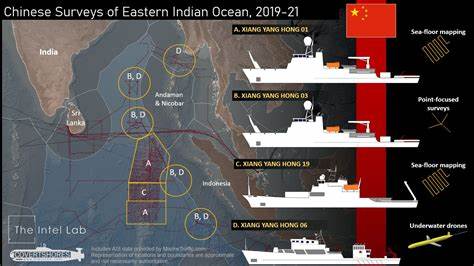

庇护制度应聚焦于为遭受真实迫害、面临生命危险的人群提供可靠的国际保护,确保其获得迅速、公正的处理程序和适当的社会支持。与此同时,劳动力移民则应被纳入独立的移民政策框架,根据市场需求和移民能力制定灵活、透明的准入标准,避免以庇护名义滥用移民渠道。其次,新体系需强化国际合作与责任分担。难民问题本质上是国际社会的共同挑战,任何单一国家均难以独自承担。发达国家应主动承担更多责任,通过资源共享、技术援助和财政支持,帮助难民庇护国提升承载能力,并推动难民的区域安置和第三国重新安置方案。在此过程中,还应加强对难民权益的法律保障,防止剥削和歧视。

第三,利用现代科技提高庇护审批的效率和透明度。人工智能和大数据分析可以辅助甄别案件的真实性,减少人为主观判断导致的不公。电子化申请系统和远程面试等手段,则能缩短等待时间,减轻申请者和政府机构负担。同时,应重视保护申请者的隐私和数据安全,确保技术使用符合伦理标准。第四,促进难民及移民的社会融合。法律保障和政策扶持必须与文化交流、语言培训、职业技能培训和心理健康支持等社会服务相结合,帮助他们更好地融入新环境,发挥积极作用。

这不仅有助于提升个人生活质量,也能够减少社会矛盾和排斥心理,实现多元共生。最后,公众舆论的引导与教育至关重要。很多对庇护制度的不满源于信息不对称和误解。政府和媒体应积极普及难民问题知识,展现难民对社会的正面贡献,化解恐惧与偏见,营造包容友好的社会氛围。总体而言,废弃旧有的庇护制度并非简单的制度拆除,而是一次深刻的制度创新过程。通过设立一个更加清晰、公正、高效且具有人道主义精神的新体系,既能够保护真正需要庇护的人群,也有效管理劳动力移民流动,最终惠及社会整体的稳定与发展。

全球政治经济形势复杂多变,难民和移民问题愈发敏感和紧迫。各国必须协调行动,结合国际法律框架与本国实际,推动移民体系的根本性变革,实现包容共享和长期可持续发展。