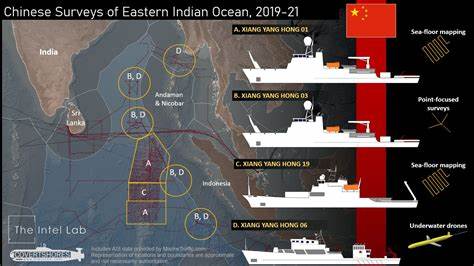

近年来,中国海洋调查与科研能力迈入了一个崭新时代。作为习近平主席提出建设海洋强国战略的重要组成部分,中国不断扩大其科研船只的活动范围和频率,特别是在具备战略意义的西太平洋海域。中国的科学研究船不仅深入探索海床地形和海洋生物多样性,也重点调查战略要地海域的水文条件和地质构造。这些调查不仅为气候变化研究提供了宝贵的数据支持,也为潜在的海军行动提供了详尽的地理信息。中国将深海资源视作关键的战略空间,积极推动科学技术进步以匹配其强大海军和远洋捕捞舰队的发展。过去几年,中国的科研船主要在近海水域展开活动,但最近其力量已深入到距离本土数百海里之外的海域,尤其是台湾东部及关岛周围水域。

这些地区不仅是国际航道的重要节点,更是中美海军力量对峙的热点区域。通过对海床的细致勘察,中国得以掌握更精确的海底地形数据,为潜水艇的隐蔽航行和部署创造条件。同时,水文环境的监测强化了中国追踪和干扰潜艇活动的能力,提升了其在海上信息战中的优势。中国的海洋科学调查器材和技术水平持续提升,例如采用先进的多波束声纳系统和海底地震探测设备,使得海床结构勘察达到世界领先水平。配合无人潜航器和远程传感技术,中国科研团队能够获得更加详尽和准确的海洋环境数据。此外,国家级海洋科研机构与军方之间的紧密合作也表明,中国的海洋科学不仅仅是纯学术探索,更融合了军事战略需求。

中国在海洋资源开发上也有明显的战略布局。深海矿产资源,例如多金属结核和锰结核,被视作未来关键的战略资源。通过对海底矿藏的前期勘察,中国为未来海洋资源开采储备了坚实基础。同时,深海渔业资源也成为中国重视的领域,尤其是打造世界最大深海渔业船队的背后,是对海洋生态系统科学研究的不断投入。与此同时,中国对深海环境变化的科学研究也有重要的全球意义。海洋暖化、酸化和生态系统退化等问题日益严峻,中国科学家通过深海调查采集了大量第一手数据,为理解全球气候变化提供了宝贵的中国视角。

这样的科学实践不仅提升了国家软实力,也参与国际海洋治理和环境保护的合作与对话。中国深海勘测的战略意图,在国际上引起了广泛关注和警惕。美国及其盟友密切关注中国科研船在南海及西太平洋海域的活动轨迹,担忧这些科学调查成为军事情报搜集和海上力量投射的掩护。中美两国围绕海洋资源与海权的竞争日益白热化,深海勘测因此成为一个集中体现双方竞争态势的前哨领域。尽管如此,中国官方强调其海洋科学研究的公开透明和国际合作,愿与其他国家共同应对海洋环境保护和资源可持续利用的挑战。未来,中国深海科研能力的提升将继续推动其海军现代化和远洋作战能力的增长。

掌握海床和水文环境的详尽数据将极大提高中国潜艇和水面舰艇的作战效率,甚至在可能的海上冲突中取得战术优势。此外,深海技术的突破也推动了中国制造业和高新技术产业的发展,激发经济新的增长点。海洋空间作为战略性资源和国际公域日益重要,中国在海洋深层区域的科研布局不仅反映了其平衡顺应全球科学发展的需求,也代表着其在国际海洋秩序塑造中的重要角色。海洋争霸的未来将是一场综合实力与科技创新的竞争,深海勘测是中国迈向海洋强国的重要基石。总的来看,中国的深海调查不仅是科学探索的延伸,更是其海上战略布局的前沿部署。在多极化世界和复杂国际环境中,海洋成为国家竞争的新焦点。

随着调查船队的不断扩展,中国海洋科学家和军事研究者将持续深化对深海空间的理解和掌控,力求在未来的海洋博弈中占据主动权。展望未来,中国深海勘测活动将继续升级,结合高精尖技术手段和跨学科合作,推动海洋领域的科技进步和战略利益实现。海洋深层的奥秘与潜力,正通过中国科研船队的探索逐渐显现,预示着全球海洋格局的新变化与挑战。