随着科技的飞速进步,计算机软件已成为科学研究不可或缺的工具。自由软件(Free Software)因其开放的源码、可自由修改和分发的特性,正在科学界展现出独特的重要价值。相比传统的专有商业软件,自由软件不仅符合科学追求真理、提倡透明和合作的精神,更有效地促进了科研的 reproducibility、数据分析的灵活性、科研成果的传播以及学术工作的可持续发展。自由软件的使用正在深刻影响各个科学领域的研究方式,为科学的发展注入新动力。 科学研究的核心原则之一是 reproducibility,即实验或计算的结果应该被其他研究者独立验证和重复。随着实验和模拟的数字化,软件成为实验流程的关键部分。

使用专有软件,尤其是无法获得源码的情况下,其他科学家难以完全重复研究过程,导致无法验证结果的真实性和有效性。自由软件则保证了代码的公开透明,任何人都能详细审查、修改及重现研究过程,这极大增强了科研的可信度和透明度。可自由访问的源代码为问题的诊断和修正提供了便利,也为新算法和方法的创新提供了基础。 除此之外,科研软件的长期可用性对科学保存尤为重要。科学论文和数据往往需要数十年甚至更久的保存与访问。通过自由软件创建的数据分析流程和文档,能够确保无论时代如何变化,后续研究人员都能访问和理解前人的数据和代码,避免软件 "腐烂" 或被供应商弃用的风险。

相比之下,专有软件会随版本更新产生兼容问题,甚至停止支持,危及科研成果的保存和利用。 在科学文档的编写和发布方面,自由软件同样发挥着关键作用。科学论文不仅包含文字,还有复杂的数学公式、图表及排版格式。LaTeX 作为一种自由软件,已成为数学、物理、计算机科学等领域论文撰写的黄金标准。其精准排版和完备的数学符号支持,使得科研成果以规范、专业的形式进行展示,保障了科学交流的清晰和精准。此外,像 Pandoc 这样的转换工具极大地简化了论文格式的转换,提高了协同工作的效率。

通过自由软件,科研工作者可以确保文档的开放性和长久可读性,避免被某种商业格式锁定。 自由软件还解决了商业软件许可带来的高昂成本和使用限制。科研经费有限,而专有软件往往价格昂贵,且许可受限,限制了科研人员的创造力和工作效率。自由软件为各类科研机构尤其是发展中国家的科研人员提供了低成本且高效的解决方案,真正实现了科学资源的公平共享和普及。此外,自由软件不会通过"联网验证"限制用户行为,避免了因许可问题导致的科研中断,这在科研紧急项目中尤为重要。 随着现代科学计算的复杂度提升,许多科研任务依赖高性能计算、并行处理和分布式系统。

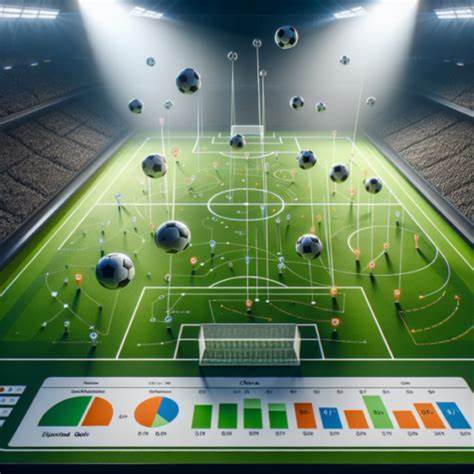

自由软件生态中涌现了大量高效的数学库、计算框架和分析工具,如 Julia、Python 及其科学计算库,极大地促进了科学计算的效率和灵活性。科研人员既能享受自由软件带来的便利,又能根据需求自由定制算法和工具,加速了科研进展。 此外,自由软件推动了科研社区的交流与协作。开源项目平台如 GitHub、GitLab 和 Codeberg 使得科学家能够彼此分享代码、数据和研究成果,借助版本控制系统实现高效的团队合作和共同演进。科研软件由社区维护和发展,能迅速响应用户需求和修复问题,形成了积极的反馈循环和创新动力。这种合作模式也促进了跨学科和跨机构的研究合作,打破了传统的学科壁垒。

然而,尽管自由软件优势明显,科学界对其的普及和支持仍面临一些挑战。一方面,许多科学家并非计算机专家,编写的软件可能缺乏良好的工程规范,影响软件的维护性和可用性。对此,研究软件工程师(Research Software Engineer,RSE)的角色日益重要,他们专注于结合科学知识与软件开发最佳实践,推动科研软件质量的提升。另一方面,对于某些特定领域,专有软件依然存在功能优势,科研人员常常权衡性能与自由性之间的选择。随着自由软件社区的发展,许多原本专有的工具功能逐步被自由软件替代,显示出未来发展的广阔前景。 科学出版领域的开放获取运动(Open Access)与自由软件运动有着天然的联系。

开放获取倡导科研成果免费且无限制地传播,破除传统商业出版社的壁垒。而自由软件则确保科研的计算基础和过程同样透明开放,二者共同保障了科学知识的广泛流通和积累。科学的未来离不开这两个运动的有机结合,助力科研更加公平、高效和可信。 综上所述,自由软件不仅仅是一套工具或理念,更是科学探索的助推器。它为科学研究提供了可靠的技术基础,支持了科研的开放性与 reproducibility,推动了学术交流的便利与效率,并保障了科学成果的长期保存。随着科研环境的不断演变,自由软件的重要性将愈发凸显。

科研机构和政策制定者应加强对自由软件生态的支持,培养相关人才,推动其在科学研究中的深入应用,让科学真正成为所有人共享的事业,推动人类文明不断迈向新高度。自由软件为科学插上了创新与自由的翅膀,其力量与价值,将持续影响每一位科学探索者和全人类的未来。