惊恐发作是一种突发且强烈的恐惧感体验,往往伴随着心跳加速、呼吸急促、出汗以及强烈的无助感,严重时会干扰日常生活和心理健康。随着心理健康问题日益受到关注,许多科技工作者和心理专家致力于开发帮助缓解惊恐发作的工具和应用软件。尽管市面上已有多款应用提供症状追踪、触发点识别和认知行为疗法(CBT)技巧,但很多用户反馈,传统应对方式依然存在不足,无法满足他们的全部需求。那么在打造帮助应对惊恐发作的产品时,究竟有哪些关键环节往往被忽视?我们应如何完善这些工具,帮助用户更好地管理情绪波动,获得持续的心理支持?首先,认识到惊恐发作的个体差异极为重要。每个人的发作频率、症状表现乃至触发因素均各不相同,因此“一刀切”的处理方式往往效果有限。一个理想的产品或服务应当具备高度的个性化能力,能够根据用户的独特经历和数据动态调整干预方案。

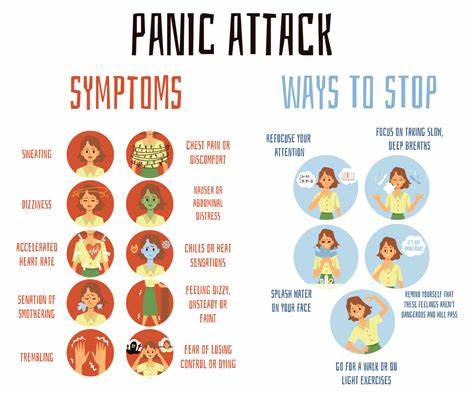

借助智能算法和大数据分析,实时监测用户的情绪和行为模式,提供精准且适合其当前状态的建议,将大大提高管理惊恐发作的实际效果。在症状监测环节,除了基础的生理指标监控,如心率、呼吸频率,也应关注用户的主观情绪体验和环境变化。通过综合运用问卷调查、日记记录以及设备传感器数据,建立多维度的健康档案,能够更全面地捕捉惊恐发作的先兆和诱因。此外,很多工具虽然提供了触发点识别功能,但往往停留在提醒层面,缺乏有效的干预手段。如何将发现触发因素后转化为切实可行的应对策略,是提升产品价值的关键。心理学研究表明,接受性正念、渐进性肌肉放松、呼吸调节等技巧能够帮助个体缓解紧张、打破恐慌循环,将这些技巧通过互动式教程、引导音频以及及时提醒内嵌入软件,能够提高用户的采纳率和执行力。

同时,教育资源的丰富性和专业性对用户自我管理能力的提升至关重要。惊恐发作相关知识的正确传播可减少用户迷茫和恐惧,增强其掌控感。由临床心理学家、医生撰写并定期更新的专题文章和视频,可以帮助用户理解病理机制、识别误区、设定合理期望,进而建立长期有效的管理计划。相比单纯依赖技术手段,打造一个集体支持社区亦不可或缺。与志同道合者分享经历、获得情感支持和交流自我调节心得,能够极大程度降低孤独感,提升心理韧性。用户在应用内或相关平台中形成互动,既能得到即时帮助,也促使产品团队持续倾听和理解用户需求,推动持续迭代升级。

团队构成亦是成功关键。顶尖产品不仅仅依赖工程师和设计师,更需心理健康从业者的深度参与,确保内容的科学性和实效性。跨学科合作能够实现科技与心理学的完美结合,设计出既友好易用又具备专业水准的解决方案。同时,贴心的用户反馈机制、数据隐私保护措施,能增强用户信任,促进长期使用,形成闭环生态。从实际角度看,除去技术层面的完善,心理健康的管理还需融入用户生活的方方面面。诸如饮食规律、睡眠质量、运动习惯等生活方式,都对惊恐发作频率有显著影响。

未来相关产品应尝试整合健康领域的更多数据资源,提供综合性的健康指导,而不仅限于症状缓解。正视惊恐发作的慢性特点,在预防性自我管理上发力,帮助用户提前布局、提前干预,从根本上减轻发作强度和频率。最后,使用者的主动参与度和自我意识培养,不容忽视。任何一款工具都不能替代专业医疗咨询,也不能保证一劳永逸的治愈。提高用户的心理健康素养,让他们懂得何时需要寻求专业帮助,掌握基线自我调节技巧,建立积极心态,才是长期改善的关键所在。结合智能科技加持与科学心理辅导,打造人性化、综合性的惊恐发作管理平台,才能真正帮助用户从根源应对挑战,打破恐惧循环,迎接更从容的生活。

总结来看,如果你已经构建了一个帮助应对惊恐发作的工具,或许还缺少更深入的个性化设计、更有效的干预措施、更富含专业性且易于理解的教育内容、以及积极健康的社区环境。未来的发展方向应当聚焦于技术与心理学的融合、数据的多维度利用、用户生活习惯的整体关注,以及持续的用户支持体系。只有这样,才能为千万焦虑受困者提供真正实用且温暖的陪伴,推动精神健康管理进入一个全新时代。