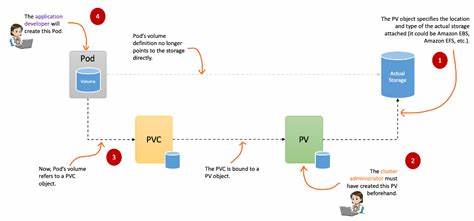

近年来,随着家庭和小型企业用户对私有服务器需求的增加,如何高效且可靠地管理数据存储成为重要课题。传统思路多依赖于持久化存储卷(Persistent Volume),尤其是在Kubernetes集群环境下,利用PersistentVolume和PersistentVolumeClaim实现数据的持久化。然而,这种方法在多节点集群中的灵活性有限,且维护与备份成本较高。此外,持久化存储位于节点硬盘上,导致Pod与节点绑定,从而降低了调度的灵活性和资源利用率。正因如此,越来越多技术爱好者开始探讨是否有更优雅的替代方案,摆脱对持久化存储的过度依赖。本文将分享一位软件工程师在家用服务器的实践探索,展示其如何通过创新思路简化架构,提高存储弹性,并结合实时备份与恢复机制保障数据安全。

首先,传统的Kubernetes持久化存储面临的最大挑战之一是节点绑定问题。数据存储通常与某个节点的物理硬件硬盘紧密关联,这意味着如果Pod需要在集群的另一节点上运行,访问相应存储将变得复杂或不可行。为了实现数据的高可用性,用户不得不引入复杂的存储卷复制工具或第三方管理组件,增加了系统维护难度。同样,持久化存储的备份流程也极具挑战性。不同应用对备份的要求千差万别,某些应用支持在线快照,某些则需要停机备份。制造统一备份策略变得繁琐且不可靠。

备份操作的频率与数据丢失的容忍度直接相关,如何权衡备份频率与应用可用性成为必须面对的问题。提出了一个核心问题:在复杂的存储环境下,是否有更简单且安全的备份方案?其中,SQLite作为一款成熟、轻量且高效的关系型数据库,成为理想选择。SQLite数据库以单文件形式存储数据,极大地简化了数据管理和备份流程。基于此,Litestream应运而生。Litestream是一款专门为SQLite设计的持续复制工具,可以将SQLite数据库文件实时同步到如S3兼容的对象存储服务。相比于依赖持久化卷,Litestream的设计大大降低了存储层面的复杂性与管理负担。

在实际家用服务器环境中,硬件资源有限,且易受意外故障影响。本文主角使用的Raspberry Pi 4没有外置硬盘,所有数据都存储在可能随时损坏的SD卡上。通过放弃传统持久化存储,转而采用Kubernetes的emptyDir作为数据载体,明确其为一个动态且临时的存储卷。Pod启动时使用emptyDir实现容器之间的数据共享,数据存储于内存或本地文件系统,但一旦Pod停止,数据即被清空。听起来似乎风险极大,但配合Litestream的持续复制机制,数据会实时地传输到远端S3对象存储,如本地NAS上的MinIO服务器,乃至进一步备份到云端存储。这种方式兼顾了灵活性与持久性。

在部署上,Litestream以sidecar容器形式与主应用容器同处一个Pod,通过共享emptyDir存储数据库文件,实现实时复制。Pod重启时,通过init容器运行Litestream的恢复命令,将数据库从远端备份快照重新还原,确保应用启动即拥有最新数据。若恢复失败,init容器将阻止应用启动,避免应用在无效数据环境中运行,保障整体数据一致性。 该方案的最大亮点之一便是无需部署复杂的存储操作组件,如CSI驱动程序或StatefulSets,以及避免使用PersistentVolumeClaim等繁琐的Kubernetes资源定义。而是通过Terraform自动化工具管理全部Kubernetes资源配置,包括Deployment、ConfigMap等,实现基础设施即代码,提升系统部署效率和可维护性。针对Litestream的配置,作者利用Terraform的yamlencode函数自动生成必要的YAML格式配置文件,既保证配置易读易写,又实现代码自动化管理。

与此同时,数据备份的可靠性和应用的可用性监控成为重点。为此,作者引入了Fluent Bit作为轻量级日志收集组件,持续监控Litestream容器的日志输出。Fluent Bit配置从Kubernetes节点的日志目录采集日志,筛选出Litestream相关的WARN和ERROR级别日志,统一转发到指定输出渠道。为避免告警泛滥,配置了节流机制限制告警频率,最终通过Slack等即时通信工具收到系统异常通知,第一时间响应潜在故障。 备份检测的自动化也是系统可靠性的关键。作者设计了CronJob周期性执行Litestream restore与SQLite完整性检查(PRAGMA integrity_check)命令,验证备份数据是否可用且未损坏。

通过Healthchecks.io进行状态上报,一旦检测异常,自动触发告警提醒,确保备份机制运行正常。这种自动测速方案有效补足人为检查的不足,让数据安全有了更实际的保障。 当然,该方案并非完美无缺。首当其冲的限制是仅适用于使用SQLite数据库的应用,不适用其他数据库或存储类型。另一方面,为了保证数据一致性和简单性,当前实现仅支持单副本部署,意味着重启时应用会短暂停机,且无法实现横向扩展。与此同时,放弃持久化卷也可能带来极端情况下数据丢失风险,例如灾难性断电导致数据未被及时同步到远程存储。

作者对此持开放态度,认为在日常轻量场景下数据生成频率低,接受一定的数据丢失风险换取了架构的简洁。 总体而言,当下传统持久化存储虽功能强大,但往往伴随着复杂的配置与运维负担。以小规模家用服务器为例,结合SQLite特点和Litestream的实时复制功能,可以打造一个相对轻量、易部署且可靠的数据存储方案。这种“无持久化存储”的思想,挑战了“持久化存储是必需”这一普遍认知,鼓励创新思路和工具链的运用,进而实现更灵活且符合实际需求的服务器架构。 对技术爱好者和小型服务维护者来说,值得深入了解和尝试。尤其是在资源有限且对容器调度灵活性有较高要求的场合,采用emptyDir加Litestream备份的组合方案能有效简化工作流程,并通过自动化备份检测及日志告警,降低数据风险。

与此同时,保持足够的监控和验证能力是实现数据安全不可或缺的一环。 未来,随着Litestream支持多副本及功能增强,基于该方案的高可用架构将更成熟。此外,也期望类似创新工具能够支持更多数据库类型,如MySQL和PostgreSQL,进一步扩展无持久存储理念的适用范围。总的来说,追求极简且高效的存储设计正成为架构革新趋势,带给用户更多选择权和更灵活的系统表现。 在家用服务器及Kubernetes环境中,持久化存储固然重要,但勇于打破常规、简化架构,结合现代备份与恢复技术,同样能够保障数据安全与业务连续性。或许,正如“Persistent storage is for cowards(持久化存储是懦夫的选择)”这一极具冲击力的观点所言,挑战传统思路,拥抱创新工具,才能在变幻莫测的技术环境中找到更适合自己的解决方案。

勇敢实践,方能探索更多可能。