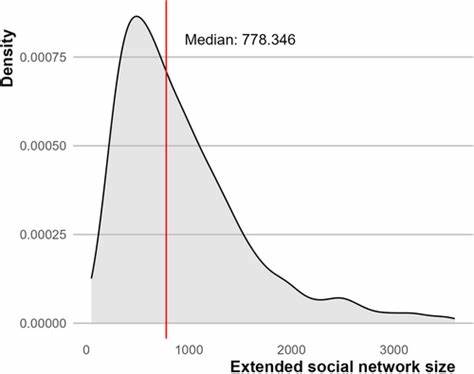

在人类社会中,人际关系网络不仅反映了个体的社会资本,也影响着社会资源的分配和文化传播。熟人网络作为社会关系的重要组成部分,对了解社会结构和群体互动具有重要意义。荷兰,作为欧洲高度发达和开放的国家,其独特的社会文化背景和多元化人口结构使其熟人网络的规模与同质性展现出鲜明的特征。本文旨在深入分析荷兰熟人关系网络的大小及其同质性,从而为理解该国社会连结紧密度和结构多样性提供参考。 熟人网络规模,是指个体能够经常联系、互相认识且关系相对稳定的社会联系人数。在荷兰,受其中等城市化水平和社会福利体制的影响,普通个体的熟人网络呈现适中的规模。

研究表明,荷兰人在日常生活中大多保持约十至二十人的熟人关系,这一数字既反映了社会联系的广泛性,也体现了现代生活节奏中的交往限制。与部分更偏重大家庭或紧密社区的文化相比,荷兰人的网络规模虽不最大,但网络的稳定性和多样性却十分显著。社会活动、工作环境以及教育背景等因素共同塑造了这些熟人网络的形成与发展。 从网络的同质性角度来看,熟人网络中成员间的背景、价值观、兴趣爱好等方面的相似性被广泛研究。同质性是理解社会群体内部凝聚力和群体边界的重要指标。在荷兰,尽管社会整体趋向多元包容,但人们的熟人网络仍然表现出较高的同质性。

这主要体现在年龄、教育水平、职业类别和文化背景等方面。教育水平相似和职业相近的个体倾向于形成更紧密的社交圈,这种现象有助于资源共享和信息的高效传递。同时,地域因素也在同质性中扮演重要角色。荷兰各地的文化习俗和语言变体虽不显著,但城市与乡村居民在生活方式和社交习惯上存在差异,进一步影响了人们的交往范围和网络结构。 扎根于荷兰社会的多语言环境和移民背景,同质性在某些群体内部浮现出明显的族群界限。移民群体往往形成较为封闭且同质性较高的社交网络,以维护文化认同和相互支持。

这些网络虽促进了群体内部的社会资本积累,却可能限制跨文化互动和社会融合的机会。政府和社会组织近年来积极倡导包容性社会政策,鼓励不同背景的个体开展跨文化交流,试图缓解网络过于同质化带来的社会分隔问题。 此外,信息技术的发展显著改变了传统熟人网络的结构和边界。社交媒体平台使个体能够跨越地理限制,扩大其熟人网络的规模和多样性。荷兰互联网普及率高,网络社交成为日常生活重要组成部分,推动了熟人关系的转型。尽管数字网络带来了更多联系可能,但现实世界中的关系强度和质量仍保持核心地位。

线上联系多为轻度接触,难以替代面对面交流中的亲密感和信任度。因此,线上线下融合的社交模式成为荷兰熟人网络的新趋势,既保持传统社交的稳定性,也引入更多多样化的联系。 熟人网络的规模与同质性不仅体现个体的社交能力,也反映社会结构和文化范式。在荷兰,该国政府高度重视社会凝聚力建设,倡导公平与包容的社会理念,力图平衡网络的多样性与归属感。教育系统的普及和平等政策、职场多元化推动、城市规划与社区发展等多方面因素,共同影响了网络的形成。研究发现,虽然荷兰熟人网络表现出一定程度的同质性,但在开放的社会环境中,跨群体的交流合作正逐渐增强,促进了社会整体的活力和创新力。

总结来看,荷兰熟人网络的规模适中,体现出被现代生活节奏和社会结构所界定的社交边界。其同质性主要源自年龄、职业、教育背景和地域等因素,构建了稳定而富有内涵的社会联系。数字化时代的介入使得传统网络结构趋于复杂化,线上线下的社交互动融合为个体提供了更多样化的交流平台。对于政策制定者和社会研究者来说,深入理解熟人网络的规模与同质性,有助于设计更有效的社会融合策略,促进社会的稳定与发展。未来,随着社会不断变迁和全球化进程的推进,荷兰的熟人网络可能展现出更多层次的多样性和互动性,成为研究现代社会连接与变革的重要窗口。