近年来,全球生育率下降趋势显著,许多国家的生育率已降至或低于维持人口更替所需的水平。联合国最新数据显示,全球平均生育率仅为2.25,逼近维持人口稳定所需的2.1替代水平。更让人担忧的是,超过三分之二的人口生活在生育率不到2的国家,这意味着全球人口很可能会逐渐减少。如果这种趋势持续,一个被称为“人口减少炸弹”的现象可能会引发一系列经济和社会问题。两位经济学家迪恩·斯皮尔斯和迈克尔·杰鲁索就此展开深入研究,通过他们的著作《峰值之后:人口、进步与人的价值》警示公众不要忽视人口减少的潜在风险。 他们的分析表明,全球人口规模可能会降至1500年前后的水平,甚至更低。

虽然这种预测建立在一定的假设前提上,但却提供了一个引人深思的未来蓝图。人口减少不仅意味着劳动力市场的缩小,还将对经济发展、养老体系、社会稳定以及科技进步产生重大影响。传统观点中,少生育甚至认为是环境和资源压力的缓释,但过快的人口减少会带来“倒退”的隐患。人口的活力、创新力和消费需求是推动社会进步的关键动力,人口数量长期下滑将给很多国家埋下隐患。 经济学家们试图找到影响生育率下降的根本原因,却没有一套简单的解决方案。他们指出,社会上普遍流传的观点,如育儿成本过高、缺乏家庭友好政策、避孕和堕胎普及、婚姻和宗教信仰的减少,都不能完全解释生育率下降的现状。

事实上,许多拥有优越社会福利体系的国家生育率依然偏低,比如北欧诸国和加拿大。而在一些宗教信仰浓厚、婚姻普遍的地区,如印度,生育率同样出现下降。这表明,影响生育决定的因素异常复杂且深层。 所谓的机会成本理论成为目前解释的主要依据。父母或潜在父母在权衡资源分配时,会更倾向于选择除养育孩子以外的生活方式或消费方向。在现代社会,教育、职业发展、个人自由、娱乐及健康等因素使得人们对生育的兴趣和动力降低。

特别是女性,因职业和社会地位的提高,更加关注自我实现和生活质量,因而往往愿意推迟或减少生育。这种情况下,单靠政府补贴或增加公共育儿服务并不足以逆转趋势。同时,育儿成本不只是直接资金,更包含时间、精力和个人自由的巨大投入。 另一层面,人口减少将对经济体系带来严峻挑战。人口下滑意味着劳动力数量和质量下降,社会负担加重,税收减少,养老和医疗体系面临巨大压力。以日本为例,持续低生育率导致人口急剧老化,使得经济增长停滞,社会活力减退,公共财政负担加重。

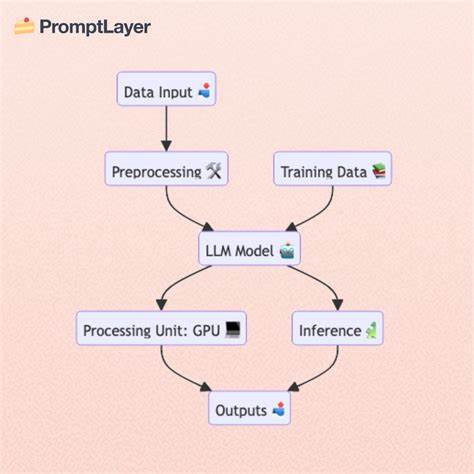

美国、欧洲与中国等国家和地区也正面临类似的困境。传统依赖人口红利的经济模式亟需转型,以适应新的现实。 人工智能与自动化技术的快速发展则为人口减少带来一丝希望。机器人、自动化设备以及AI系统在一定程度上可以替代传统劳动力,缓解劳动力短缺问题。在医疗护理和养老服务领域,智能机器人有望分担人力压力。然而,技术替代不能完全解决消费需求减少、创新动能减弱等深层次影响。

经济结构调整与社会政策改革仍需同时跟进,以确保社会的持续发展和稳定。 人口结构变化还将影响社会文化和政治生态。年轻人口减少可能导致消费模式转变,特别是对住房、教育、娱乐的需求减少,这会波及相关产业。与此同时,老龄人口的比例提升将对医疗资源分配、城市规划、社会保障体系提出更高要求。社会福利的可持续性成为政策制定的重要课题。政治层面上,人口结构变化也可能引发选民群体变化,影响政策走向和政府稳定性。

全球不同地区的生育率差异也带来新的社会动态。某些宗教或文化群体的生育率依然较高,使得人口组成不断发生变化。随着移民流动,人种、文化和宗教多元化趋势加剧,社会融合与排异问题渐成焦点。这不仅是人口数量的变化,更是人口结构和文化生态的深刻调整,对国家治理能力提出严峻挑战。 不少观点认为,人口减少从长远角度看并非全然负面。环境压力缓解、资源消耗减少、生态恢复的机会增多,这些都是潜在好处。

但经济和社会的承受力同样重要,突然且持续的人口下降可能导致经济收缩、公共服务恶化及社会不稳定。因此,如何在促进环境可持续性与保障经济社会发展的平衡点实现,是未来政策讨论的核心。 赵迪恩和迈克尔·杰鲁索所强调的“人口减少炸弹”不仅是一种数据预测,更是一种社会观察。政府、学者及公众应当共同关注人口趋势变化的多维影响,制定出切实可行的综合对策。包括优化生育支持政策、改善年轻人生活和就业环境、鼓励家庭友好社会文化、推动技术创新,打造能够平衡人口结构与经济发展的体制。 总结来看,人口减少趋势带来的经济、社会、文化等方面的冲击不可小觑。

它反映出现阶段全球发展模式的深层挑战。只有积极应对人口结构变迁、协调资源分配与社会需求,才能为人类创造更加可持续和繁荣的未来。人口并非单纯的数字,它关系到文明的传承和进步,如何珍视和利用好这一基础资源,是每一个社会必须认真面对的课题。