在软件行业,尤其是针对高价值的高端市场产品,拷贝保护一直是企业管理层关注的重点。然而,过度执着于拷贝保护可能导致开发团队疲于应付无休止的安全检查和机制,而忽略了产品的核心价值和用户体验。如何平衡保护知识产权与稳健高效的产品开发,成为了许多技术人员面对的棘手课题。本文将从技术、商业和沟通三方面,对如何有效缓解高管对拷贝保护的过度执着进行深入探讨。拷贝保护的技术现实拷贝保护的目标通常是在软件被非法复制或使用时,保持一定的防护门槛,从而保护公司的利益和市场地位。特别是针对本地客户端应用,由于软件在用户设备上运行,攻击者往往已获得了最高权限(例如root权限),这使得加密密钥或验证机制不可能绝对保密。

即使采用复杂的加密技术或多重校验,逆向工程者仍然能够逐步拆解验证流程,移除许可证检测。软件开发团队应认识到在传统本地应用架构中,安全性更多是通过“安全通过模糊性”实现——即制造破解的难度而非绝对防止破解。而这通常是个无底洞,因为改进一次保护机制很可能很快被攻破,后续的升级和修补将无休止。这种持续投入的人力和时间成本可能远远超出收益。试图通过在各个代码层面添加越来越多的校验点和检查逻辑,不但使代码复杂繁琐,也容易引入新的缺陷和不稳定性,反而降低产品质量。更何况,这种做法无法以根本方式遏制盗版或破解行为。

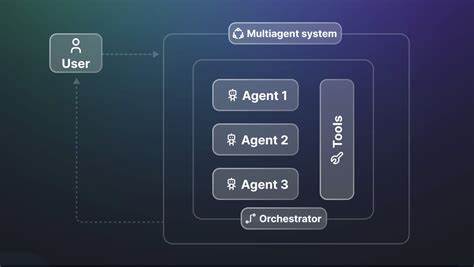

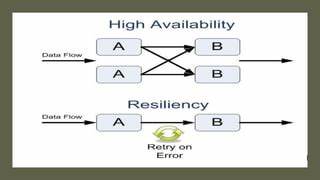

推动架构转型从本地应用向客户端-服务器架构转变,是提升安全性最有效的策略之一。将关键计算或验证逻辑放置在受控服务器端,用户必须在线访问并通过认证才能获得服务,从根本上限制了非法访问的可能性。然而,这样的变革对企业来说风险和挑战并存。第一,对于高端市场客户来说,持续的网络连接和对服务器的依赖可能降低用户体验,尤其在网络条件有限或客户对隐私和数据控制要求较高的场景。第二,维护服务器基础设施和许可证管理系统增加长期运营成本,企业需要评估收益与风险的平衡。此外,有时业务逻辑决定了必须允许部分离线使用,这对安全构成天然限制。

将全部核心功能放在线上不现实,且可能导致客户流失。综合而论,技术变革虽有必要,但不能急于求成,必须在深入理解客户需求、使用场景和市场竞争态势的基础上稳步推进。将拷贝保护问题转变为社会和商业问题技术上有限的保护能力不得不引导企业将重点放在流程管理和合规追责上。通过对软件版本进行指纹识别、追踪泄露源头,以及强化合同条款、许可协议执行,公司能够将问题转向“社会问题”层面。换言之,盗版虽然无法完全杜绝,但可以通过法律和管理手段追责,从而降低因破解造成的损失。对于出现在高端市场的产品,盗版用户未必是潜在客户,也不一定意味着直接收入流失。

部分盗版行为可能是无意的合规失误,或者源自特定地域和行业的特殊情况。公司可以借助对违规使用者的跟进催促实现合规转正,而非盲目地在产品层面加码技术壁垒。同时,适当的盗版曝光带来的口碑影响在某些情况下可能促成未来销售。换言之,在紧抓产品质量和客户满意度的同时,配合有效、规范的合规追责机制,往往比单纯依赖拷贝保护技术更为实际。沟通策略和说服高管的建议面对关注度极高的“安全恐慌”,技术人员往往难以单靠专业角度说服高管放松执念。这时,采用贴近商业实绩的沟通方式将更具说服力。

与其抽象地阐述技术原理和破解成本,不如用明确的财务数据和风险分析来沟通。例如计算因强化拷贝保护而产生的额外开发成本和潜在延期风险,将其与实际被盗用可能产生的收益损失进行对比。通过定量和定性分析,帮助高管理性权衡利弊。另外,利用“恐惧设定法”澄清最坏情况的影响和应对措施,也是对抗过度担忧的有效工具。列出害怕的情形、发生概率、造成的影响和可行的解决方案,可以减少模糊和夸大的恐惧感,使决策更加理性。与高管进行多次针对性、温和的交流,尊重他们的担忧,同时用事实、数据和现实案例引导话题,是成效显著的沟通模式。

一些行业内成功应对类似困境的案例,比如著名游戏公司面对外挂作弊的策略,虽然专业领域不同,但体现了“成本收益分析”和“社会治理”结合的智慧。即使旧思维根深蒂固,循序渐进地引入新理念、多角度展示问题本质,也能逐渐影响决策层的心态。企业文化和组织结构的影响在不少企业中,主管层直接介入开发细节,加剧了对安全细节的过度关注。理想情况下,企业应建立合理的权限分配机制,确保技术团队能够按照现代软件工程标准流程开展工作,如模块化设计、持续集成和代码复审流程。通过提升整个团队的开发能力和规范性,间接减少因过虑导致的反复改动与低效。对于技术人员来说,了解并适应企业文化的现状,寻找影响力的侧面和“影响圈”,避免与高管的理念产生硬碰硬的冲突,往往是更加可行的策略。

专注于赢得信任,展示业务价值和团队产出,逐步引入设计优化和管理建议。否则冒然挑战权威,反而可能导致信任破裂和职业风险。结语如今软件产品和商业环境正迅速变化,破解和盗版始终是无法完全消除但可以有效管理的现实问题。企业需要在有效保护知识产权的同时,更加注重产品创新和用户体验。技术人员要具备战略视野,将拷贝保护视为技术、社会与商业综合体的问题,以务实理性的态度与管理层展开沟通,共同寻找平衡点。唯有如此,企业才能既守住核心利益,也保证产品交付的效率和质量,推动业务持续向前发展。

。