在当今数字文化蓬勃发展的时代,网络同人文以其独特的形式和传播机制成为研究文化演化的重要窗口。同人文通常基于已有的故事、人物和世界观延伸出全新的叙事内容,兼具创新性和对原作的延续性。伴随着同人文社区的兴起,学者们逐渐关注作品的成功因素,其中“创新”与“熟悉”这两种相互矛盾的力量成为解读读者喜好的关键。传统文化理论普遍认同,人们更容易被既有熟悉感又提供适度新奇体验的文化产品所吸引,这种“平衡理论”认为成功的文化作品应处于熟悉与创新之间的某种最佳平衡点。然而,最新的研究却揭示,网络同人文领域的受欢迎程度并不完全符合这一预期,呈现出新的复杂图景。 网络同人文的一个核心特征是其“民主化”出版环境。

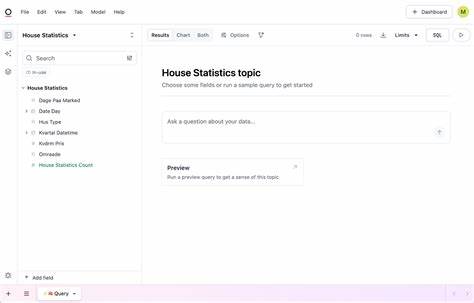

不同于主流文化产品往往受到广告、商业市场甚至编辑门槛的强烈影响,同人文主要依赖作者自发创作并在平台如“Archive of Our Own”等免费分享。这种环境为海量不同类型作品提供了土壤,使得研究者能够较好地隔离作品本身的内容因素,深入探讨文化消费中“创新”与“熟悉”的影响力。此外,同人文创作具有高度的社区互动性,作者与读者之间的反馈迅速且直接,极大缩短了文化进化的时间尺度,这在传统文化产业中极为罕见。 基于数十万篇同人文的文本数据,研究者使用主题模型技术定量测度作品的创新程度,即通过比较一部作品的主题特征与同期已发布作品的平均特征的差异来计算新颖度。该方法有效避免了主观评价的偏差,同时结合阅读量、点赞数(Kudos)、评论和收藏等多个维度评估作品的成功度。令人惊讶的是,数据显示整体而言,作品的新颖度与其成功度呈现近乎单调下降的趋势。

换言之,大多数读者更倾向于点击和阅读那些主题较为熟悉的作品,反映出强烈的对熟悉感的依赖。 然而,当分析阅读后的反馈时,数据又展现出另一面。对阅读者实际表达喜欢的比例(点赞与阅读次数的比值)进行对比发现,新颖度较高的作品在受众中的喜爱度反而上升。这表明,虽然高新颖度的同人文无法通过标题或简介等外部信息吸引广泛读者,但一旦读者愿意深入阅读,其享受程度会更高。因此,作品的“吸引力”和“享受度”之间形成一种微妙的张力:同质化内容更容易吸引眼球,而创新内容则能带来更深层次的愉悦体验。 为了进一步分析这种关系,研究引入了线性和非线性的多变量回归模型,控制了作品字数、章节数、作者知名度、发布时间以及作品涉及的角色关系等多种可能影响因素。

结果揭示,吸引力指标(如点击量)和创新度呈U型关系,表明极低和极高新颖度作品都有可能获得较高关注,而中间区间表现相对平淡。与此相反,代表享受和互动的指标却呈现倒U型曲线,适度新颖的作品更容易获得点赞和评论,创新过度或过低的作品则较少获得读者情感上的认同。 这一发现颠覆了传统文化产品“平衡创新与熟悉”的单峰观点,揭示了文化产品成功的两阶段模型。第一阶段是“被选择阶段”,读者受熟悉感驱使更易进入阅读行为;第二阶段是“享受表达阶段”,创新度在中等水平时激发最大化的正向反馈。该模型解释了为何一些看似雷同的作品能够获得广泛关注,而真正具有突破性和独特性的作品却只能形成“小众口碑”。 同人文社区的特殊性质也为对这一现象提供了独特视角。

许多同人文作者和读者身处年轻和多元的文化背景,具有超越传统消费文化的参与感和创造欲望。这种“参与式意义建构”强化了对熟悉故事的认同感,但同时不同的读者群体对于“新奇”表现出显著的异质化需求,某些“另类”题材、跨角色搭配和创新叙事格式往往能够受到相应的忠实粉丝追捧。 此外,研究也指出,现有的文本分析技术在衡量创新时主要依赖于内容话题和关键词的变化,难以充分捕捉叙事结构、修辞方式或风格创新等更细微的创作手法,这可能影响对新颖度的全面评估。未来研究有望结合更多维度的文本特征,整合人工评价和认知心理学测试,更深入探讨创新如何影响读者体验。 网络同人文作为一种文化实验室,在新媒体时代文化生产与消费的双向动态中展现出丰富的文化演化机制。它不仅表明了熟悉感在吸引观众中的基础性地位,也揭示了创新带来的独特魅力和潜在成长空间。

对于创作者而言,这意味着理解目标读者的熟悉度偏好及其对创新的容忍度,是打造成功作品的关键策略。与此同时,平台设计者和文化产业也能够借鉴该研究成果,在推荐系统、社区引导及版权管理中找到更科学的平衡点,促进文化多样性的繁荣。 综合来看,“同质化吸引,创新魅惑”的现象不仅丰富了文化消费理论,也反映了数字时代大众文化的复杂变迁。未来,随着技术的进步和数据采集的深化,我们期待能够更好地解码文化产品的生命周期,推动文化产业的健康发展,满足不同受众多样化的文化需求。