在21世纪人工智能快速发展的浪潮中,IBM的DeepQA项目无疑成为了技术创新的里程碑。作为一款能够在美国著名电视问答节目《危险边缘》(Jeopardy!)中与人类冠军竞争的计算机系统,华生(Watson)不仅展示了机器在语言理解和知识推理方面的惊人能力,还为整个问答系统(QA,Question Answering)领域树立了新的标杆。本文将全面介绍DeepQA项目的背景、核心技术、实现挑战以及它对人工智能未来发展的深远影响。 IBM DeepQA项目的起点可以追溯到与《危险边缘》节目的合作挑战,目标是在极具挑战性的实时环境下,开发出一套能够迅速准确回答复杂问题的计算机系统。节目中提出的问题不仅涵盖了丰富多样的主题,还往往以隐喻、双关、文化背景以及多层次语言结构出现,极大考验了机器的自然语言理解能力。DeepQA正是在这样的要求下孕育而生。

该项目背后的开发团队由IBM T. J. Watson研究中心的二十多位顶尖研究人员组成,历时三年潜心研发。他们设计了一个全新的系统架构——DeepQA架构,成功融合了多种先进的算法技术,包括自然语言处理、机器学习、信息检索以及概率推理等。该架构通过多重策略并行处理海量文档和数据源,对输入问题进行多角度解析,生成潜在答案并计算置信度,最终快速准确地输出最佳答案。 DeepQA系统的核心特色在于其卓越的语言理解能力。它首先对游戏中提出的自然语言问题进行句法和语义分析,从中提取关键线索和上下文信息。随后,系统会在大规模知识库和非结构化文本中寻找相关证据,例如百科全书、新闻报道、文学作品甚至数据库记录。

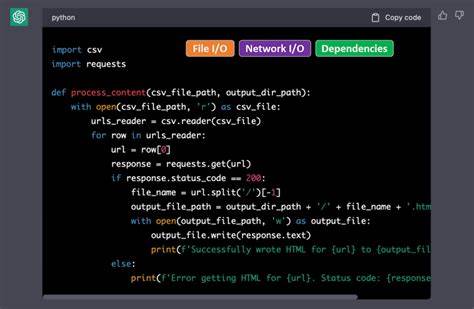

为了识别最合适的答案,DeepQA采用了一套复杂的答案生成与评分机制,将多种推理结果整合,通过统计模型评估每个候选答案的准确概率。这种多层次、多策略融合的方法极大提升了回答的精度和可靠性。 除了技术上的创新,DeepQA还必须满足实时性的苛刻要求。在《危险边缘》节目中,选手只有极短时间作答,系统必须迅速完成从问题解析、证据检索到答案推断的全过程。因此,深度优化的硬件支持及高效的并行计算技术也成为项目成功的关键因素。IBM为此开发了专用的硬件平台,搭载成百上千个处理器,实现任务的分布式计算,使华生能够在几秒钟内做出判断。

在2011年,华生正式参加《危险边缘》比赛,并取得了震惊业界的优异成绩,击败多位人类顶尖选手。这不仅是人工智能领域的一次里程碑,更证明了深度算法与融合技术在实际应用中的巨大潜力。该项目表明,机器不仅能够处理结构化的数据,也能理解和处理高度复杂和模糊的语言信息。 DeepQA项目的成功意义超越了单纯的竞赛胜利。其采用的多模态融合技术成为了现代智能问答系统研究的重要方向。传统的问答系统往往依赖于预定义规则或单一算法,而DeepQA通过并行策略,结合统计学模型和知识图谱,实现了更深层次的语义理解与推理能力。

此外,它还为后续的机器学习模型,尤其是深度学习在自然语言处理上的应用奠定了基础。 除了学术研究,DeepQA架构也推动了商业智能和医疗领域等多方面的革新。通过运用类似的技术,企业能够构建智能客服系统、自动化咨询平台,提升客户服务效率。在医疗方面,基于DeepQA的问答系统可以帮助医生快速检索大量临床文献和病例数据,辅助诊断和治疗方案制定,提高医疗质量与安全。 尽管DeepQA项目取得了巨大成功,但也存在一些挑战和局限。首先,系统依赖于大量的计算资源与数据集支持,对硬件和数据规范要求较高。

其次,面对极其复杂或高度专业化的问题时,回答精准度仍有提升空间。随着深度学习等技术的发展,问答系统逐渐向更智能、更自主的方向演进,但如何保证系统的可解释性和可靠性仍是亟需解决的课题。 展望未来,华生及DeepQA项目的经验为人工智能的普及和应用提供了宝贵借鉴。随着计算力的提升与数据资源的丰富,智能问答系统将更加普及,深入教育、法律、金融等多个领域,助力人类解决日益复杂的信息检索和决策需求。同时,持续推进多模态信息融合、增强语义理解与推理能力,将成为人工智能迈向通用智能的重要路径。 总结来看,IBM DeepQA项目不仅开启了问答系统的新篇章,更推动了人工智能从实验室走向真实世界的转折。

华生系统的成功,昭示了人机协作的巨大潜力和智能技术的光明未来。作为深度学习和自然语言处理领域的典范,DeepQA将继续激励学术界和产业界创新发展,助力建设更智慧的社会。