全球变暖是当今人类面临的最严峻环境挑战之一,其进展受多种因素的共同影响。众所周知,二氧化碳和甲烷等温室气体的增加推动了地球气温的持续升高,但近年来东亚地区气溶胶的大幅减少被认为也是影响全球变暖速度的关键因素之一。气溶胶是悬浮在大气中的微小固体或液体颗粒,主要包括硫酸盐、黑碳和有机碳等。在过去的几十年里,东亚特别是中国的快速工业化伴随着大量硫氧化物和其他气溶胶前体的排放,这些气溶胶通过反射太阳辐射和促进云形成等机制在一定程度上“冷却”了地球表面。然而,近年来随着东亚各国加强空气污染治理,尤其是大幅减少硫氧化物排放,气溶胶浓度显著下降,随之而来的是全球气温加速上升的现象。 国际权威期刊《Communications Earth & Environment》于2025年发表了一篇由多国科学团队合作完成的重要研究,系统评估了东亚气溶胶清理对全球气候系统的影响。

研究采用八个先进的地球系统模型,结合区域大规模的排放变化模拟,发现自2010年以来约75%的硫氧化物排放减少导致全球平均地表温度升高约0.07摄氏度。这一期待效应部分揭示了近十年来全球变暖速度加快的重要驱动因素。 气溶胶对大气辐射平衡的影响是双向的。它们既能直接散射阳光,降低抵达地球表面的辐射量,也能间接影响云的形成与性质,进而调节地球的反照率。具体而言,硫酸盐气溶胶常常作为冷却因子存在,限制了温室气体带来的升温效应。然而随着其浓度下降,地球大气吸收的太阳辐射增多,导致了“全球气溶胶清理”这一意想不到的全球升温效应。

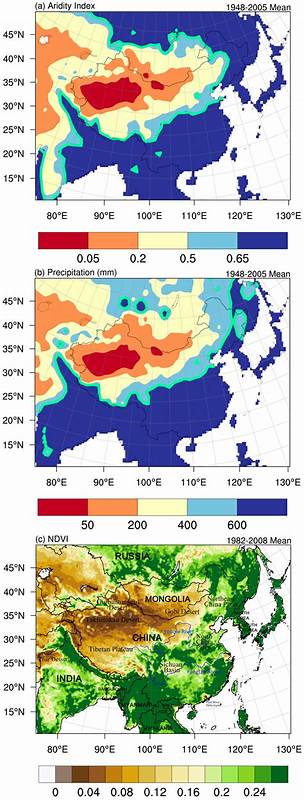

研究中通过卫星观测数据(如MODIS的气溶胶光学厚度)详细描绘了东亚气溶胶负载的时空减弱趋势,尤其是中国地区减排效果显著。结合大气模型模拟,科学家们进一步量化了气溶胶排放减少引发的气候响应,包括地表温度、降水分布和大气能量不平衡。模拟结果显示,除了东亚本土周边出现明显的温度升高外,北太平洋地区以及包括北美部分地区也经历了显著的温暖化,这是由于大气环流和辐射传输效应引发的远距离联动。 气溶胶的减少同时影响了地球系统顶部(TOA)的辐射收支,研究指出东亚区域的硫氧化物排放清理导致全球顶层大气系统的净辐射吸收增加,空气中的反射率降低。这种能量不平衡意味着地球吸收的热量增加,从而推动海洋和陆地温度的升高。观测和模型数据均表明,这种辐射不平衡具有空间上的非均匀分布,主要集中在东亚及其附近海域的北太平洋区域,与其它独立数据高度一致。

除了直接的温度响应,气溶胶变化也影响降水和水循环系统。模拟结果显示,东亚气溶胶减少伴随着全球平均降水的微弱增加,尤以东亚沿海和北太平洋风暴带最为显著,说明气溶胶清理可能强化了水气循环过程。此外,北大西洋赤道辐合带(ITCZ)呈现北移趋势,符合由北半球强烈加热引发的大尺度环流调整。 此次研究中的多模型多集合方法有效降低了内在气候变率的影响,确保研究结果的稳健性。然而不同模型之间仍存在一定的不确定性,主要归因于模型在气溶胶-云相互作用等关键过程的差异。这也提示未来气溶胶及云物理过程模拟能力的提升对准确预测气候响应至关重要。

东亚气溶胶排放减控的政策推动主要源自对空气质量和公众健康的高度关注。中国政府在2010年后实施了系列紧急空气治理工程,显著降低了工业和交通排放,取得了空气质量显著改善的社会效益。而气候影响则是治理成果的副产物之一,表现为全球变暖的速度提升。这种情况说明,气溶胶清理带来的气候“代价”需纳入全球气候政策综合考量。 在全球范围内,气溶胶排放的减排对气候系统的影响因区域和种类而异。例如欧洲和北美的历史减排也对气候产生过类似的“反弹”效应。

不同的是,东亚作为目前全球最大的人为硫氧化物排放源,其减排规模和持续时间均超过其他地区,因此对近期全球变暖速率的贡献尤为关键。 尽管东亚气溶胶清理加速了全球气候变暖,气溶胶清理措施本身依然不可或缺,因为其直接关系到人类健康、生态环境和社会可持续发展。未来应在全球气候治理中实现污染减排与温室气体控制的协同优化,通过加强低碳技术推广、能源结构转型和绿色经济建设,减少对气溶胶的过度依赖,并推动碳排放同步下降。 同时,研究指出甲烷等其他温室气体的快速增加也在近年促进全球变暖,但其贡献幅度与东亚气溶胶清理产生的气候影响相当。国际海事组织(IMO)实施的船舶硫排放限制法规同样影响全球气溶胶负载,不过其时间跨度较短,作用尚未完全显现,对整体变暖趋势的贡献较小。 面对气溶胶清理引发的气候副作用,科学界强调加强气候系统监测和模拟,准确捕捉区域性气候反馈和远程影响。

当前的气候模式和卫星观测技术正不断进步,为未来气溶胶-气候相互作用研究提供有力支持。另外,应加强国际合作,协调区域污染控制措施,避免局部努力给全球气候带来不利影响,实现真正意义上的全球气候稳定。 简言之,东亚地区气溶胶清理不仅为当地带来了清新的空气,也是全球变暖加速的重要推动力量之一。二者的相互作用揭示了环境政策与气候系统之间复杂而紧密的联系,提醒各国在制定环境与气候战略时需兼顾多重目标。未来,提升低碳技术创新与排放管理能力,兼顾气溶胶污染与温室气体治理,方能有效应对气候变化,为建设更加健康可持续的地球家园提供保障。