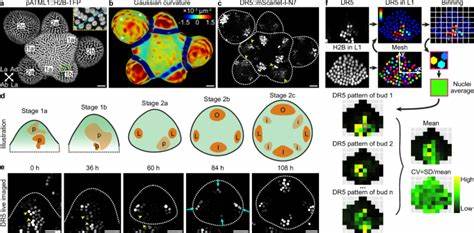

植物的生长和发育是由复杂的信号网络调控的,其中生长素作为关键激素发挥着不可替代的作用。拟南芥作为模式植物,其花芽分生组织为研究生长素信号及基因表达提供了理想平台。近期研究揭示,花芽分生组织中生长素响应相关基因的表达不仅存在明显的空间分布特征,更含有显著的随机性或噪声,尤其是在发育早期阶段。这种随机基因表达挑战了传统认为基因表达是严格调控的观点,强调了基因表达的可变性对植物发育的潜在重要性。研究人员运用多个生长素响应的报告基因系统,如人工设计的DR5启动子以及内源基因AHP6和DOF5.8的启动子,细致观察了不同发育阶段花芽分生组织中基因表达的空间与时间动态。早期阶段的分生组织中,DR5表达模式表现出非确定性和高度变异性,随机出现的信号斑块在不同样本之间位置和强度变化显著。

然而随着花芽分生组织的成熟,表达模式逐渐走向稳定,信号显著集中为四个类似初始花器官的位置,为花器官的后续形成奠定基础。这种从随机到稳定的转变暗示发育过程中存在某种“通路”机制,可能帮助细胞群体克服内在的随机性,实现整体形态的准确塑造。 深入解析随机性的来源揭示,这种基因表达噪声主要源自细胞内在的分子过程波动,如染色质状态变异、转录启动的起伏及翻译效率改变。相较之下,生长素的极性运输、激素浓度分布及激素感知机制对表达随机性的贡献较小,说明信号上下游传递虽受控,但基因表达层面仍存在大量内在波动。这一发现通过对细胞内双报告系统的分析得以证实。使用两种不同荧光蛋白表达相同启动子的实验显示,同一细胞内的两个报告基因表达强度不完全相关,突出体现了细胞内固有的随机性影响。

这种内在噪声不仅存在于DR5,而且也影响了其他生长素响应基因AHP6和DOF5.8,不过后者的噪声程度较低且在不同细胞区域和发育阶段表现出独特的空间分布,这可能反映了内源基因表达受到更复杂的调控机制限制,以保证组织功能稳定。 此外,研究还探讨了随着花芽分生组织细胞数量的增加,如何通过空间平均作用减弱表达噪声对整体组织形态带来的影响。细胞数的增长为信号的空间统计平均提供条件,使得尽管个别细胞的基因表达存在较大变异,但整体组织水平可形成稳定且重复出现的生长素响应模式。这一空间平均现象通过细胞分裂抑制剂药物实验得以验证。药物处理减少了分生组织中细胞的数量,导致表达模式的整体稳定性下降,且表达区域出现紊乱,证明充足的细胞数目是缓冲分子噪声、确保发育鲁棒性的关键因素。 对DR5启动子的基因调控序列进行分析显示,其拥有紧密排列的多个生长素响应元件和多样的辅助调控元件,这种结构可能促使其对生长素信号极为敏感,易受微小波动影响而产生随机表达。

而内源基因如AHP6和DOF5.8启动子中的响应元件则较为分散且多样化,可能通过复杂的结合机制降低表达的随机性,增强发育过程的稳定性。 这些发现对植物发育生物学具有深远意义。随机基因表达虽然看似噪声,实际上可能为植物在环境不确定性中提供适应优势,一定程度的随机性有助于塑造细胞命运决定的多样性,为器官形成和再生提供多样化策略。同时,空间平均机制保障了尽管存在细胞内变异,整体发育过程依然稳健,从根本上体现了生物系统在随机和确定性之间的微妙平衡。 未来研究可进一步揭示不同植物激素信号通路中的随机性表达特点及其调控机制,探讨基因组结构、转录因子组合以及非编码RNA等对表达噪声的影响。此外,将随机基因表达纳入植物发育的计算模型,有望更准确预测器官形成和分布模式,为植物育种和生物工程提供新的理论基础。

总之,拟南芥花芽分生组织中生长素信号相关基因表达的随机性及其组织层面的调节,为理解多细胞生物如何在噪声中实现发育稳健性提供了新视角,推动了植物分子调控机制研究的深入发展。