C和C++是一对历史悠久且广泛使用的编程语言,几十年来一直支撑着多种计算平台和应用的开发。这两种语言在保证高性能与灵活性的同时,也引入了“未定义行为”(Undefined Behavior,简称UB)的复杂机制。未定义行为指的是程序在某些条件下执行时,其行为不受语言标准约束,可能因编译器实现或硬件架构不同而表现出截然不同的结果。尽管这一机制设计理念背后有利于实现高效代码,但其带来的安全隐患和调试难度同样令人关注。未定义行为的存在根源于C语言的设计初衷,旨在实现跨硬件平台的高效运行。早期计算机硬件架构多样,差异巨大,为了实现最大化性能且避免标准保护机制成为性能瓶颈,C语言标准选择将一些行为定义为未定义。

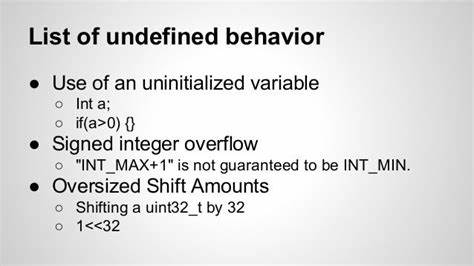

这意味着编译器在遇到这类代码时,拥有完全自由的解释权,从而能够更大胆地进行代码优化。例如,整数溢出在C和C++中虽然在底层硬件大多采用二补数表示,但语言标准将带符号整数溢出定义为未定义行为,这样使得编译器能够假设溢出不会发生,进而简化计算和优化判断逻辑。不同架构对某些指令的语义存在差异也是未定义行为产生的另一原因。以位移操作为例,不同CPU架构对移位位数超过数据宽度的处理不同,因此标准不对这种行为做统一定义,避免强制使用额外指令,确保代码可以映射到单条指令上。未定义行为在编译器优化中的地位举足轻重。许多高级的优化策略基于对未定义行为不存在的假设来重新排列、简化代码,从而达到提升性能的效果。

例如,通过将复杂的条件判断转化为更简单的表达式,或避免冗余的边界检查,使得生成的机器码更加高效紧凑。此外,LLVM编译器等现代开源编译器系统大量利用UB所赋予的自由度,探索不同层次的优化空间。尽管如此,对于程序员和安全专家来说,未定义行为是双刃剑。一方面,其确实为代码带来了潜在的性能提升空间,另一方面,任何意外触发未定义行为,都可能导致程序行为异常,软件崩溃,甚至安全漏洞。Linux内核中曾因空指针检查被编译器优化移除而产生安全缺陷的案例即是鲜明例证。由此,诸多编译器开始加入编译选项,允许开发者在保证一定性能的同时,关闭某些基于UB的激进优化,增强程序的安全性和稳定性。

然而,未定义行为的检测和避免仍然是极具挑战性的。大规模的开源软件中频频出现基于未定义行为的bug,且通常极难定位。为此,学术界与工业界联合推动了多项研究和工具的开发,希望能在保证语言运行效率的同时,降低未定义行为的负面影响。最新研究通过对多架构多样本程序的性能分析表明,虽然编译器利用UB进行优化能引入一定的性能增益,但整体而言,这些增益幅度微乎其微,且在部分情况下甚至会导致性能回退。值得注意的是,通过改进编译器优化算法及启用链接时优化技术,可以弥补甚至超越因未定义行为消除带来的性能损失。这些发现对于计算机语言设计者、编译器工程师以及开发者具有重要参考价值,提示他们在追求性能的同时,不应忽视代码的规范性和安全性。

未来,随着编译技术的发展和程序分析工具的进步,期待在减少未定义行为带来隐患的同时,逐步恢复部分由UB所带来的性能优势。此外,业界也在积极推动语言和编译器标准的改进,试图在严格规范和性能优化之间寻找到更合理的平衡点。总结而言,C和C++中的未定义行为既是历史遗留的设计权衡,也是当前高效编译优化的重要工具。然而其带来的复杂性和潜在风险不容忽视。通过深入理解未定义行为的本质及其在性能优化中的实际影响,软件从业者能够更合理地编写代码,设计系统并选择合适的编译策略,既保证程序性能,也提升系统安全和健壮性。跨越性能和安全的天平,持续探索语言规范与编译优化的边界,将推动未来软件技术走向更高效、更安全的方向发展。

。