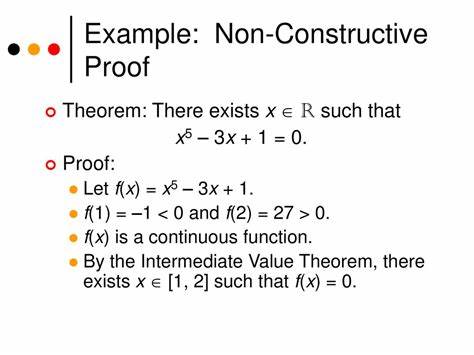

中值定理(Intermediate Value Theorem,简称IVT)是数学分析中的经典命题,陈述了连续函数在区间端点取值异号时必有零点的存在。然而,尽管其在传统实分析中几乎是共识,但在构造数学的语境下,中值定理却没有构造性的证明。构造性数学排斥经典逻辑中的排中律和选择公理,强调证明不仅要证明存在,更要提供显式构造。那么,为什么中值定理无法获得构造性证明?这篇文章将从拓扑论、范畴逻辑和构造数学的视角,剖析这一课题的本质和深远影响。构造性逻辑中的关键工具之一是拓扑学中的“拓扑范畴”(topos)。拓扑范畴为数学命题提供了一种新的语义解释方式,允许将纯逻辑语句映射到所谓的“数学宇宙”中。

在这一框架下,有两个重要性质:完备性和健全性。健全性意味着:如果某个命题可以被构造性证明,那么它在所有拓扑范畴中的对应解释都必须为真。完备性则反过来说明:如果一个命题在所有拓扑范畴中都被解释为真,那么必定存在对应的构造性证明。这一双重对应关系为我们判断构造性可证性提供了极为强有力的工具。中值定理的传统证明通常借助于排中律和选择公理,这使得其不满足构造性数学对证明的严格要求。基于拓扑范畴的解释,我们可以考虑“剪切拓扑范畴”,尤其是以区间(−1,1)上的开集所形成的范畴作为语义环境。

在该环境中,中值定理的叙述被转译为一条复杂的语句:对任意开集及其中定义的连续函数族,如果端点函数值异号,则存在局部的连续根函数。然而,通过对具体函数的构造与分析,可以发现不存在那样可连续选取根的函数族。通过定义特定的函数,譬如基于max和min操作使得函数在临界点处的零点位置发生跳跃,这种跳跃导致无法在临界附近构造出连续的根函数。换言之,中值定理在该拓扑范畴中失败,因此根据完备性,无法给出构造性证明。这一事实不仅具有理论意义,也从逻辑哲学层面揭示了经典数学与构造性数学之间的本质分野。它告诉我们,经典公理体系中的某些定理依赖于非构造性原则,这些原则在剔除排中律与选择公理的体系中不再成立。

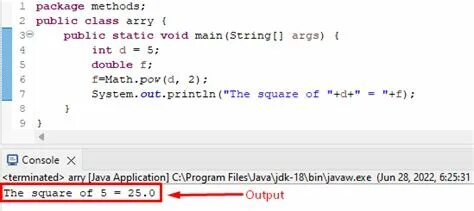

同时,该结论对计算数学和计算机证明系统的发展有着实际启示。因为构造性证明往往兼具算法成分,能够真实地计算出存在的数学对象或解答,反之则缺乏这种算法性质。因此,在计算修正和形式化验证的背景下,明白中值定理的非构造性界限,帮助我们设计更适合计算操作的替代定理。幸运的是,尽管原始的中值定理不可被构造性证明,但有多种构造性替代形式通过加强假设或削弱结论获得。例如,假设函数严格单调或者允许以近似零点替代真实零点,都能构造性地证明对应命题。这些替代理论不仅确保构造性有效,还往往更加适合计算实现和数值方法。

同时,从更抽象的视角出发,如抽象Stone对偶理论(Abstract Stone Duality)也为构造性数学提供了丰富的框架,可以在不同层面定义弱化的零点存在条件,这些都为构造性分析开辟了新的研究方向。更有趣的是,中值定理与逻辑中的重要原则如LLPO(有限排中律的弱形式)有着等价或蕴含关系。在没有计数选择公理的构造逻辑体系中,LLPO的不可证明性直接限制了中值定理的构造实现,而当引入计数选择公理后,两者相互等价。这种关系进一步揭示了逻辑公理、数学定理之间微妙的依赖网络,也为逻辑学和范畴论的交叉研究提供了深刻范例。回到拓扑范畴的视角,我们看到基于sheaf上的函数连续性条件构造函数根的尝试因结构跳跃而失败,从而直观地证明了构造性不可实现性。借助图形的动态演示,我们能够直观观察根的“跳跃”现象,这种跳跃使得在零点附近无连续选择根成为可能。

这不仅是高度抽象的逻辑论证,也体现了数学可视化在理解复杂数学对象中的独特价值。总的来说,中值定理不可构造证明的结论在数学基础理论中占据重要地位,不仅清晰划分了经典逻辑和构造性逻辑的疆界,也推动数学家寻求更严格、算法友好的替代版本。未来的研究可能不仅限于中值定理所涉及的连续函数与拓扑结构,还会涉及更多分析学和代数几何中的核心定理,利用拓扑范畴和构造性逻辑框架探索数学定理的深层本质和应用潜力。了解这些理论进展对于数学逻辑、计算机证明系统、甚至人工智能辅助数学研究都具有指导意义。构造性数学的核心理念是强调证明过程中的构造性和计算性,这让数学证明不仅仅是信息的存在声明,更变成了可操作的算法与程序。中值定理不具备构造性证明的事实,提醒我们经典分析中的许多结论隐藏着复杂的逻辑前提和合理性界限。

除了解决理论上的数学哲学问题,也对现代数学实践提出反思:在追求自动化证明或形式化验证的时代,应当警醒哪些结果能够给予算法形式,哪些则不能。从广义上看,这种对构造性分析的洞察也促进了新数学分支的产生,例如递归函数分析、计算拓扑学等领域,这些新领域致力于将经典数学命题重新整理为具备可计算性质的形式,从而深入理解数学背后的逻辑结构和计算意义。通过研究不可构造证明的中值定理,我们不仅深化了对乌托邦般完美数学体系的理解,更感受到了现实数学面对不完美、不确定性时的逼真心跳。今后的研究将继续从多角度、多层次挖掘数学定理的内涵,推动数学乃至计算科学共同向更为精准和可操作的未来迈进。