随着人工智能技术的不断发展和普及,如何为用户设计高效、简洁且易用的AI界面,成为产品设计师和开发者必须面对的挑战。传统的聊天机器人界面正在逐渐被任务导向、交互丰富的设计模式所取代。本文将全面解析人工智能界面设计模式,通过系统性的介绍,为用户与AI的有效沟通提供切实可行的解决方案,帮助设计者打造贴合用户需求的智能产品。 在AI界面设计中,最根本的问题是用户如何有效地表达自己的意图。传统的对话式交互往往因为表达难度大、效率低下而被诟病。用户输入冗长且复杂的指令,不仅耗费时间,还容易出现误解或偏离目标。

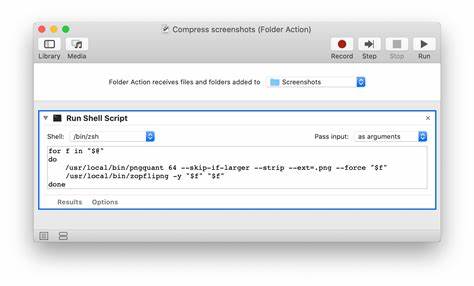

为了降低用户负担,越来越多的AI产品选择采用可视化和交互式的输入设计。例如,用户可以通过拖拽图形组件、连接节点来直观地表达需求,如同在流程图编辑器中操纵数据流。这样不仅减少了对文字输入的依赖,也提升了用户的参与感和操作自由度。 还有一些设计通过抽象化表达意图,如利用形状、颜色、空间位置等视觉元素来传递信息,让用户用更直观的方式告诉AI他们想要达成的目标。声音输入作为辅助方式,同样能有效简化输入过程,满足用户在各种场景下的操作需求。通过这些改进,用户能够更精准地传递期望,AI系统也更容易理解并响应。

在人机交互的输出环节,设计也起着决定性的作用。AI生成的内容不应仅仅是平铺直叙的文本或者简单的列表,而应根据用户的目标和上下文进行优化展示。视觉化输出能够有效提升数据的可理解性,比如通过图表、地图或者多维度分析视图将结果具象化。部分AI产品甚至引入风格镜头功能,让用户从不同角度审视生成内容,如从情感强度、抽象程度等维度进行过滤和调整,令信息更加个性化且易于消化。 避免选择困难症也是设计中的重要考量。面对海量推荐结果,设计师需要引导用户聚焦最优解。

无论是通过强制排序、优先级标示,还是精心设计的数据表和仪表盘,目的都在于帮助用户快速抓住关键决策点,提升效率并减少认知负担。同样,输出格式的多样化选择也助力用户将AI结果无缝衔接到实际工作流程中,如JSON格式以便程序调取,地图视图适合地理信息分析,或者可分享链接方便团队协作。 然而,AI输出结果往往需要用户进一步微调以满足个性化需求,这一过程往往充满挑战。复杂的文本编辑或图像生成细节调整,传统依赖长时间的手动操作。优秀的AI界面设计正在引入多样化的交互控件,如滑块、按钮以及预设模板,方便用户针对具体部分进行快速调节。这些设计不仅提升操作便捷性,也增强了用户对结果的掌控感,降低了学习门槛。

此外,支持用户标注关键内容、书签收藏及上下文感知的局部改写提示,也是提高精细化修改体验的有效方法。这种聚焦而非全局的调整思路,使用户能在复杂结果中精准定位,快速完成所需优化,节省大量时间。 当设计能够将AI定位为用户的智能助理而非单纯工具时,体验将更趋完美。AI行动设计重点在于将复杂任务自动化,帮助用户高效完成如日程安排、深入研究以及结果排序筛选等工作。通过深度冷链的任务指令,用户能够发起精准操作,AI则在后台完成繁琐事务。这种协作形式极大扩展了AI的应用边界,使其不仅停留在被动响应,更成为主动的效能驱动者。

为了提升整体体验,一些AI产品还提供了丰富的结果二次处理选项,包括结果视觉化、分享机制以及格式转换功能,方便用户在多场景中快速应用。如将分析内容直接发送到企业协作工具Slack、项目管理工具Jira,无缝集成工作流,确保AI辅助和现实办公紧密结合。 AI集成设计强调将智能功能嵌入用户日常工作环境,而非打造孤立的AI专属空间。用户每天使用的沟通、办公和协作平台才是AI发力的最佳舞台。优秀的AI产品将其功能扩散至Slack、Teams、GitHub等生态系统,让智能助手成为工作的一部分而非额外负担。真实生产力的提升,正体现在如此自然、流畅的协同体验中。

从长远来看,AI界面的未来趋势是弱化输入框的中心地位,转为触点丰富、操作多样的体验形态。用户不必再苦苦思索和敲打,更多依赖点击、拖拽、选择和高亮等直觉动作来达成目标。设计师应围绕用户需求布局AI,使其成为辅助而非阻碍,让人工智能更好地融入人们已有的认知模型和行为习惯。 很多产品热衷宣称“AI优先”,但实际上“AI次要”策略往往回报更大。认清用户真正需求,围绕核心任务提供智慧加持,避免让用户置身于充满歧义且令人畏惧的“万能文本框”前,方能收获持久的用户黏性和满意度。 综合以上分析,设计者应关注输入端如何高效表达意图,输出端如何丰富并个性化展现结果,调整端如何简化细节完善,任务端如何实现自动化操作,以及整个AI系统如何融入用户工作与生活的各个角落。

只有同时优化这五大关键维度,才有可能打造出真正贴合人性、具备实用价值的智能交互产品。 未来的AI界面设计将不仅仅是技术的堆砌,更是以人为本的艺术。通过巧妙的设计模式,人工智能能够成为用户得力的助手,而非复杂沈重的负担。期待更多创新设计不断涌现,助力打造真正优秀的智能交互体验,为人机协作开启全新篇章。