人工智能(AI)技术正以前所未有的速度推动软件工程的发展。过去两年间,生成式AI工具从最初的增强版自动补全,迅速演进为具备智能代理能力的编程助手,极大地改变了开发者的工作方式和软件交付流程。作为一名长期深耕AI辅助软件交付的工程师,本文将结合实际应用经验,深入剖析AI工具在软件工程领域的变革,探讨有效使用AI的思维模型、协作方式以及对团队效率的影响。AI编程助手的发展历程展现出一个从量变到质变的过程。最初,AI工具主要扮演“增强版自动补全”的角色,例如Tabnine和GitHub Copilot为开发者提供基于上下文的代码建议,这极大地提高了编码效率。随着技术进步,AI聊天功能被集成到开发环境(IDE)中,使得开发者无需跳出IDE即可与AI助手沟通,进行代码解释、调试提示甚至灵活查询。

这种交互极大提升了开发体验,不仅节省了寻找资料的时间,还降低了理解和修复代码的门槛。同时,AI辅助工具与IDE的深度集成不断增强,从早期的简单提示到如今能够参与快速修复、终端命令执行等操作,工具的智能化和自动化水平显著提升。更为重要的是,集成了代码库理解能力的AI助手能够回答关于整个项目架构、验证方式等高层次问题,为开发者提供超越简单文本搜索的有价值指引。与此对应的,是对AI模型性能的持续优化。从多个竞品中脱颖而出的Anthropic Claude Sonnet系列,因其稳定的编程表现成为许多开发者的首选,但实际应用中,模型外的工具集成与多种上下文信息的结合往往对结果的质量起着更为关键的作用。近年来,最显著的飞跃来自于“智能编码代理”的出现。

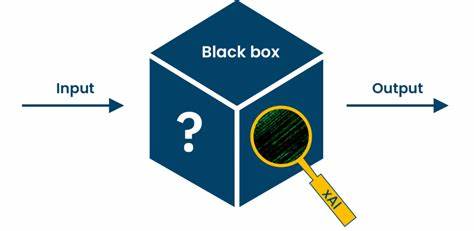

这类智能代理分为两种:一种是受开发者监督的交互式编码代理,能够在IDE内部配合开发者有节奏地完成任务;另一种是自主运作的后台代理,无需人工干预即可完成预定任务,通常会生成代码提交或拉取请求。交互式代理被比作“虚拟队友”,能够参与问题的分解、方案的生成与多轮优化,支持开发者从宏观上把控项目进度和方向。而自主代理目前多在简单任务中试水,期待未来技术成熟后承担更多复杂开发职责。使用AI工具的核心在于心态和合作方式的转变。生成式AI与传统软件工具有本质区别,其结果并非完全确定且稳定,开发者需接受AI有时会犯错或提供不完美方案的现实。这就要求人类始终保持“人机协同”的姿态,兼具审慎与信任来驾驭AI的能力。

为此,构建对AI助手的“人格化”认知模型十分有益。把AI视为一位“热情但经验不足、偶尔固执且自信”的队友,有助于调整预期,合理判别什么时候依赖其建议、什么时候加以复核。与此同时,须警惕诸如自动化偏见、框架效应、锚定效应以及沉没成本谬误等认知偏差对判断的影响。例如,对AI提供代码的过度信任可能导致对潜在缺陷视而不见,错误的正向表述易让人忽视上下文差异,过早接受AI方案限制了创造性思考,而对花费在AI生成代码上的时间投入产生情感依赖则可能阻碍及时回退和调整。在工作方法上,建议重视反馈机制,确保AI建议经过有效验证,结合单元测试、集成测试及静态代码分析工具形成多维度质量保障。遇到难以控制的情况,应果断回退并反思改进策略,比如优化提示词或分解任务细化步骤。

深入了解所使用工具的上下文访问权限、安全策略及可用集成功能也极为关键,保证在保护软件供应链安全的前提下充分发挥AI潜力。随着智能编码代理的普及,软件开发流程正在发生改变。相比过去零星处理几十行代码,现代AI代理能够协助开发者处理更大规模的任务和复杂度更高的代码审查。在使用这类工具时,提前与代理共同规划步骤、分解小块任务,保持任务描述具体明确,有助于提升成果的准确性和可控性。利用记忆机制管理工作状态,防止多轮交互中的信息遗失或重复则成为保障高效协作的重要手段。AI辅助软件交付虽显著提升了开发速度,但对团队整体效能的影响复杂多面。

精准衡量生产力并非易事,软件产出远非流水线产品,涉及质量、创新、协作流畅度等多维因素。纵观现有指标体系,AI工具明显加速了代码生成与问题诊断,缩短了开发周期,但如果缺乏严格监督,也可能引入质量隐患。尤其在快速部署AI工具的过程中,团队动态可能受到冲击,沟通及责任分配需重新调整。展望未来,人工智能大型语言模型(LLM)并非传统编译器的简单替代,而是全新范式。AI编程能力的普及将呈现不均衡状态,随着技术不断成熟,我们将不可避免积累新的技术债务,迫切需要探索合适的融合使用方式,确保开发效率与软件质量的平衡。总结两年来的实践经验,人工智能赋能的软件工程正处于持续演进的黄金期。

深入理解AI工具的特性与局限,采用科学合理的协作模式,辨别并规避认知陷阱,才能实现人机合作的最大价值。未来的软件交付将不再是单打独斗,而是由智能代理与人类开发者协同构建的创新生态,这一趋势将重塑软件开发的本质和行业格局。