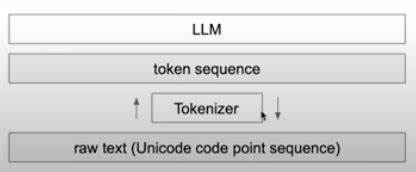

随着人工智能技术的迅猛发展,大型语言模型(LLMs)成为工程师们日益关注的重要工具。它们凭借强大的自然语言处理能力,为软件开发和其他工程任务带来了显著的生产力提升。然而,尽管LLMs在某些环节表现出色,它们在工程中的适用范围并非无所不能。理解LLM在工程领域的力量与局限,尤其是在设计与实现这两个不同阶段的应用差异,对优化资源投入和提升工程效率具有重要意义。工程工作的内涵丰富多样,涵盖从最初的设计构想到具体的代码实现,再到后续的验证测试与维护更新。将工程过程简单区分为设计和实现两个阶段,有助于明确LLM在各阶段的作用边界。

设计阶段强调的是对问题的深度理解与整体架构的构建,包括考虑时间、硬件资源、可扩展性、预算和产品需求等多重约束。实现阶段则更偏重于将设计转化为具体的软件代码,是“动手构建”的过程。LLMs在实现阶段展现出卓越的效率,能够迅速根据自然语言指令生成相应代码,这大大缩短了完成单个任务所需的时间。尤其是针对一次性使用的脚本或查询,LLM可以将原本可能需要一个小时的编写工作压缩到几分钟,极大提高工程师的工作效率。然而,这样的生产力提升并不均衡地体现在更复杂的工程项目中。对于大型代码库或需要长期维护、扩展的系统,LLM的帮助显得有限甚至存在潜在风险。

原因之一在于设计阶段的复杂性和重要性无法被简单替代。设想一座桥梁的建设,如果只有工人而缺少合格的架构师指导,这座桥即便快速建成,也可能由于负载分配错误、材料选择不当或地质条件未考虑而面临倒塌风险。这个比喻恰恰形象地说明了LLM在工程设计中的局限。设计的核心在于做出可持续且兼顾多方需求的决策,LLM目前尚无法替代人类工程师在设计思考和取舍判断方面的能力。另一方面,误用LLM可能导致生产力下降。例如,过度依赖LLM在复杂系统中的自动化编码与自动测试,可能因缺乏充分的人类监督而出现安全漏洞或逻辑错误。

这种现象需要被行业充分认识和重视。在具体应用中,LLM对于那些设计成分较少,实施步骤明确的任务表现最佳。例如CRUD(即创建、读取、更新、删除)操作,工程师能够在清晰的架构指导下快速生成代码,减少重复劳动,这部分工作几乎全部属于实现层面,LLM因此成为理想的辅助工具。相比之下,如云迁移这样的高复杂度任务,大量时间花费在阅读文档、架构设计和整体规划上,实施环节只是其中的少部分。这样的任务对设计能力和策略判断要求极高,LLM无法提供有效帮助。此外,许多资深工程师在解决复杂问题时会采用“两遍法”——第一遍快速搭建原型验证想法,实现功能的基本连通;第二遍基于实际反馈对设计进行优化调整,再进行高质量的实现。

LLM在第一遍即快速构建原型阶段价值明显,它帮助开发者更迅速地进入迭代过程,但在第二遍深度优化及架构调整中依赖性较低。这种协同工作模式可能是未来工程实践与LLM结合的方向之一。有趣的是,不同工程任务对设计和实现投入的比例截然不同。工程师应据此合理分配使用LLM的场景和方法。通过将LLM专注于实现阶段的自动化和加速,同时保留人类工程师主导设计决策,可以达到最优的生产力平衡。展望未来,推动LLM在工程领域的普及和高效利用,关键在于加强对其生成内容的监督与指导。

机器辅助生成的代码与设计方案需要系统化的验证机制,结合人工审核与自动测试,以保障质量安全。研发更多能辅助设计思维的智能工具,也是提升LLM整体价值的方向之一。工程师应当认识到,LLM不是万能的“万金油”,而是强有力的“助推器”。让机器承担繁琐且标准化的实现任务,人类则专注于创造性和战略性的设计工作,二者互补共生,方能推动工程进步和创新。综上所述,大型语言模型在工程领域展现出显著的优势,尤其是加速实现过程、提升简单任务的效率方面表现卓越。但其在涉及复杂设计、长期规划和系统架构的任务中仍然存在明显局限。

合理评估和利用LLM的优势,同时精准识别设计与实现的边界,是未来工程领域治理和技术发展的关键。只有这样,我们才能在激烈的技术竞争中稳占先机,不断推动工程实践迈上更高的台阶。