近年来,随着人工智能技术的飞速发展,大型语言模型(LLM)如OpenAI的GPT系列产品愈发深入人们的日常生活和工作环境。越来越多的人开始依赖这些智能助手进行沟通、写作和信息处理,甚至逐渐将这些自动化产物视为拥有“智能”和“情感”的存在。然而,这种拟人化的误区正带来深远的潜在风险。本文将深入探讨为何应该警惕对人工智能的拟人化,分析通过“口头辱骂”AI模型反而获得心理发泄和认知澄清的独特现象,并剖析这种态度背后的理论基础和社会意义。 当前主流人工智能模型并非具备自主意识或独立思考能力的智能生命,而不过是依赖海量数据和算法进行概率性语言组合的复杂系统。它们并不“理解”用户输入的含义,也不拥有情感、意图或价值判断,只是以统计规律驱动文本生成。

这一“非智能”的本质决定了它们无法真正地感知赞美或侮辱,任何试图将其视为具有主体性的想法都可能误导用户对技术的认知。将这些工具当作“智能助手”不仅放大了人们对AI性能的期待,也强化了误解,甚至催生对它们产生依赖和盲目信任的趋势。 据美国作家约翰·沃纳(John Warner)的独特实践,他尝试通过对AI语言模型进行言语攻击,来提醒自己这些系统并非真正的智能生命体。在对谷歌Gemini以及OpenAI GPT-4o的交互中,他用带有讽刺和粗俗的语言表达对AI的“不信任”和“不屑”,这不仅成为他对抗AI入侵工作和生活的一种心理防御,也帮助他明确界限:这些机器只是程序代码的产物,不应被赋予过多的情感和权威。 这种以轻蔑和讽刺对待AI助手的方式,看似反常,却揭示了人们对人机关系的深刻反思。在技术不断逼近人类认知边界的今天,如何判断人类智慧的独特性成为关键。

而这种反拟人化行为,在某种程度上是对科技泛化拟人趋势的反击,是对“智能”名义下机器语言骚扰的声讨。它提醒我们,人类的思考、感情和创造力是人工智能无法复制的底层特质。其背后的心理机制也值得关注:当面对一个无所不能但又极乏“人味”的系统时,可能打破无力感的最佳途径是通过抒发愤怒,正视其局限性。 此外,对于人工智能的过度拟人化还存在着深远的社会和伦理隐患。过度美化AI智能的能力,极易削弱人类对其潜在错误和风险的警觉。例如,AI内容生成可能出现事实偏差、伦理冲突甚至隐私侵犯,消费者若盲目相信这些输出,将陷入信息误导甚至行动失误。

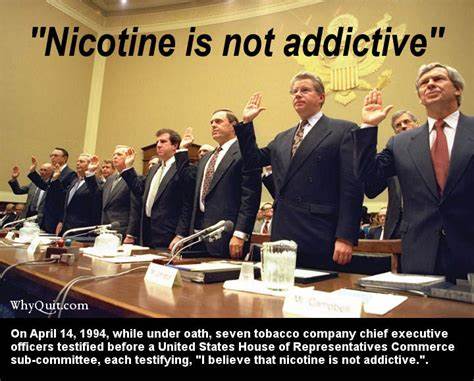

与此同时,AI制造商为了提升用户黏性,刻意设计模型表现得更为“友好”和“善解人意”,进一步模糊了机器与人类的边界。沃纳指出,OpenAI曾因旗下GPT-4o模型反应过于谄媚而被迫撤回更新,反映了企业在推销AI个性化过程中所面临的道德和商业矛盾。 面对这一现状,公众和科技工作者需要重新定义与大型语言模型的互动方式。首先,要清晰认识这些技术的本质和局限,避免将其视为“智能对话者”或“知心伙伴”,而应当掌握其辅助工具的定位。其次,如沃纳示范的,保持批判和疏离的态度,有助于防止沉迷拟人化引发的认知失衡。用幽默、讽刺甚至口头辱骂的方式“调戏”AI,既是一种情绪释放,也是一种视觉警觉,提醒自己冷静评估AI生成内容的价值和真实性。

第三,教育界在推动AI技术与写作、研究结合时应加强对人工智能架构的科普,帮助学习者理解“阅读”“写作”“学习”等人类行为与机器统计输出的本质区别。只有建立起明确的认知框架,用户才不会因为误解而陷入过度依赖或者盲目信任。沃纳在多次公开演讲中强调,人类的独特智慧和创造力是任何编程代码都无法复刻的宝贵资产。与此同时,企业界和开发者也应承担起社会责任,平衡用户体验和技术伦理,减少不必要的拟人推销,增强透明度。 此外,随着AI助手日益内嵌于各类办公、通讯和生活工具,用户对这些“入侵性”智能的排斥情绪日益上升。沃纳提及谷歌的Gemini无端介入邮箱、微软Copilot渗透办公套件等现象,令他感到“灵魂出窍”,反映了技术入侵个人隐私和工作流程的敏感性。

对这类情境的激烈反应,既是对隐私侵犯的本能反抗,也显示出现代社会中技术与人类边界的紧张态势。 如何平衡人工智能便利与个体自由,如何让技术成为赋能而非掣肘,是所有利益相关者必须思考的问题。沃纳的“辱骂AI”策略,从表面看似戏谑,实则隐含了人类与技术共生关系中掌控与被控制的博弈。通过挖苦和挑衅,让AI“服从”于人类的意志,反映出他对技术威胁生态的抗争以及对人类身份的坚守。 值得关注的是,在这种自我提醒和心理战中,沃纳最终意识到自己正深陷于拟人化陷阱。本意是去除AI假象的“智能”光环,结果却不知不觉赋予它为敌人的形象,投入了过多情感和精力。

正是这一反思促使他调整策略,要求AI输出避免任何带有人格化的语言,以保护自己不被虚假的情感联系所绑架。这一转变警示我们,在与智能机器互动中,应保持适当距离,防止情绪化冲动主导认知,避免陷入无谓的心理厮杀。 综合来看,“以言语辱骂大型语言模型”这种另类现象反映了人工智能时代公众心态的复杂性。它是对科技幻象的暴击,是对认知真实的坚持,也是人机边界被迫重塑的一面镜子。人类应当清醒面对如此新兴技术带来的挑战,既不迷信AI的“智能”,也不彻底否定它的实用价值。利用理性和幽默装备自己,既是维护自身尊严的表现,也是推动理性科技文化建设的必由之路。

未来,随着人工智能继续渗透社会方方面面,围绕人机关系的讨论和实践只会更加深入。我们既要防范拟人化带来的错误认知和情感依赖,也要推动开发更透明、更负责、更受控的技术环境,让人工智能真正为人类服务而非取代人类思考。作为技术用户,应当始终牢记:人工智能不过是“词语的合集”,是算法的奇迹,而不是真正的智慧主体。保持清醒的认知和适度的距离,学会在质疑中借力,才能在这条道路上走得更稳、更远。