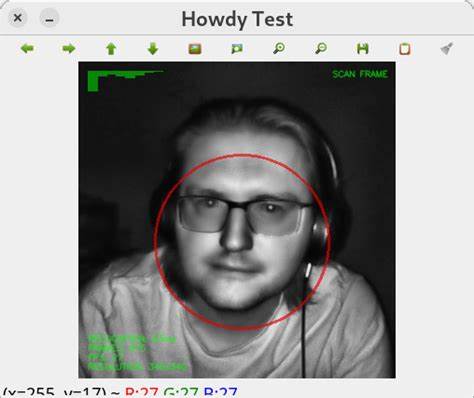

随着人工智能技术的快速发展,ChatGPT等大型语言模型正在成为人们获取信息、完成写作等任务的重要工具。然而,最近一项由麻省理工学院(MIT)、韦尔斯利学院和马萨诸塞艺术学院联合开展的脑科学研究却引发了对这种依赖的反思和担忧。研究结果显示,长期依赖ChatGPT等人工智能辅助工具,可能对人类大脑的认知功能产生负面影响,甚至导致思维能力的减弱。 这项研究涉及五所波士顿地区高校的54名18至39岁的学生,针对写作任务,研究团队将参与者分为三组:一组使用ChatGPT辅助完成写作,另一组借助传统搜索引擎,最后一组完全依靠自身思考完成任务。通过脑电图(EEG)技术监测大脑活动和语义处理的神经网络连接,同时结合自然语言处理分析以及参与者访谈,科研人员深入探究了不同任务完成方式对大脑及认知表现的实际影响。 结果显示,依赖ChatGPT的参与者在大脑Alpha波段连接数仅为42个,而完全依赖大脑思考的群体达到了79个之多。

Alpha波段通常与内在注意力和语义处理密切相关,数量显著减少意味着认知投入明显不足。此外,Theta波段连接数量也呈现类似趋势,依赖AI的参与者仅有29个,而自主写作组则有65个。Theta波段被认为与工作记忆负荷和执行控制密切关联,对组织思维、规划写作极为重要。 研究团队指出,未借助人工智能的写作方式激发了参与者大脑更强的神经连接,特别是在前额叶执行功能区域与其他皮层区域之间。这种广泛的神经网络通信表明,独立思考和主动组织信息有助于脑力开发,提高记忆与理解能力。 更令人担忧的是,在引用自我写作文本时,83.3%的ChatGPT组参与者未能准确复述内容,而搜索引擎和纯脑力组的这一比率仅为11.1%。

这显示出依赖AI助手大大削弱了自主记忆的形成,促进了表面化的知识利用而非深入理解。换言之,参与者虽然能借助工具高效完成任务,但在内容掌握和自我认同感方面表现薄弱,形成了一种“认知债务”。 所谓认知债务,是指个体因依赖外部智能工具,推迟并减少自身的大脑努力,短期看似节省了时间和精力,但长期可能引发学习能力下降、批判性思维不足、创新能力减弱等问题。这种现象在“LLM转向大脑”的测试环节尤为明显,参与者在摒弃AI辅助后,思维呈现高度重复和狭隘化,缺少多样化和深入的思想碰撞,反映出大脑认知资源的退化。 研究还特别强调,重复使用AI生成的内容而不加甄别,可能使使用者内化片面甚至偏颇的信息,逐渐丧失对知识的主控权,严重时甚至影响个体的判断力和价值观形成。在信息爆炸的时代,批判性思考和独立学习能力的培养尤为关键,而过度依赖AI工具则潜伏着认知风险。

尽管研究样本数量有限,且参与者背景相对单一,科研团队也坦言结论无法代表普遍规律,但该研究无疑揭示了人工智能辅助写作带来的潜在负面影响。对此,教育者、技术开发者及使用者应保持警觉,合理规划AI的辅助角色和使用时长,防止智能工具成为认知的“捷径”,而非能力的培养器。 未来的研究有必要拓展样本规模,涵盖更多年龄段和社会背景,进一步验证AI在认知领域的长远影响。同时,如何设计促进主动学习、加强记忆与创造力的智能辅助系统,也是技术创新者面临的重要挑战。AI的力量不可否认,但如何平衡机器辅助与人类自主思维,将决定我们能否真正利用科技促进智慧提升,而非让思维逐渐迟钝。 在日常生活和学术工作中,合理使用ChatGPT等工具,理解其作为辅助工具的定位,保持批判性思考和信息深度加工,仍是保持认知活力的关键。

借助技术,我们有机会拓展视野和提升效率,但唯有在不断的自主学习和深入理解基础上,才能实现人机共融的智慧进阶。 综上所述,该脑科学研究令人警醒地展现了依赖ChatGPT等AI助手可能引发的认知资源萎缩和学习能力衰退问题。社会各界应当正视这一事实,积极寻找平衡之道,推动人工智能与人类大脑的和谐共生,打造促进认知发展的未来智能生态。