在理解文件系统的运行机制时,inode(索引节点)是一个关键概念。它存储了关于文件的元数据信息,如权限、所有者、文件大小和数据块位置等。在许多类Unix系统中,inode号被用作唯一标识符来管理文件。传统上,inode号码从1开始,零号通常作为特殊标记使用,代表未分配或已删除的文件。然而,基于POSIX标准,理论上inode零是可以被使用的,这个看似简单的技术细节涉及了操作系统设计、文件系统规范以及实际实现中的诸多复杂因素。本文将详细解析inode零在POSIX系统中的理论基础、历史演进、现代实现状况以及潜在的应用价值。

首先,回溯Unix文件系统的历史背景可以帮助我们理解inode零的地位。早期Unix系统中,inode编号是16位无符号整数,最大支持65536个inode编号。由于设计上的原因,inode零被用作标记目录项删除的标志位,这样就不能将inode零分配给任何实际的文件或目录。甚至根目录也必须使用非零号inode,以支持“.”目录项,这导致了对inode零的固有限制。V7 Unix及更早版本中,inode零的存在本身可能是不可用的,相关宏定义中虽然包括inode零的计算,但实际上未被用作有效inode。随着时间推移,文件系统的设计演变和硬件能力提升,使这一限制渐渐变得不那么必要。

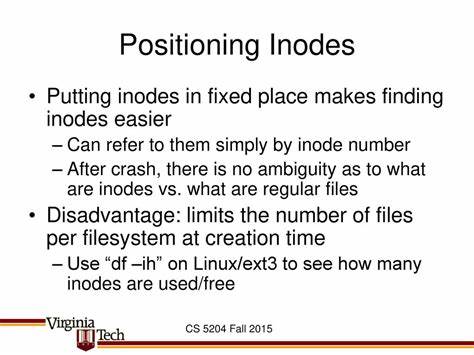

根据POSIX的单一Unix规范(Single Unix Specification),inode号被定义为某种无符号整数类型,但标准并未限制其具体值的范围。POSIX标准中,inode被称为“文件序列号”,关键保证是设备号(st_dev)和inode号(st_ino)共同唯一标识文件。标准并未禁止inode零的使用,甚至未对inode号的零值赋予特殊含义。换言之,从理论上来说,POSIX系统可以支持inode零作为有效文件标识。结合具体操作系统的实现例子,更进一步地观察可以发现,Linux内核没有明文禁止inode零的使用。尽管如此,传统用户态和内核空间程序往往假设inode非零以表示有效文件,这种惯例在很多系统调用中潜在存在。

FreeBSD和OpenBSD也未在它们的man手册中对inode零作出明确限制或声明,这表明标准和主流实现对inode零并无统一共识,而更多依赖于具体文件系统设计和应用需求。除此以外,归档格式如tar并不包含inode号,cpio和pax格式包含inode信息,但均未定义inode零的特殊意义。这进一步印证inode零在文件系统设计中是开放且未被广泛标准化限制的。尽管理论上可用inode零,在实际操作中,文件系统开发人员往往避免使用这一数值作为有效inode,这是因为大量现有工具和库代码隐式依赖于非零inode进行文件有效性校验,零值有时用做错误或空值标识。此外,文件系统中的硬链接识别通常依赖inode号,若分配了零号inode可能导致逻辑冲突和不一致的访问行为。现代操作系统中,随着用户态文件系统(FUSE)和虚拟文件系统的兴起,尝试设计支持零inode的实验性文件系统成为可能。

通过这些新兴技术,开发者可以观察系统中零inode的兼容性和潜在问题,进而丰富文件系统设计的多样性。然而,依现有条件而言,若要在生产环境中部署使用inode零的文件系统,仍需广泛测试和改造相关工具链以避免兼容性风险。总的来说,POSIX规范为inode零的存在留有理论上的空间,但其实际应用受制于历史遗留、操作系统实现和用户态程序的兼容性预设。随着技术的不断进步和需求的多样化,未来文件系统设计中inode零或许将被重新审视和利用,同时也提醒开发者在设计文件标识机制时认真评估标准、实现及兼容性问题。透过本文的探讨,读者能够理解文件系统中一个看似微小的数字编号如何牵涉操作系统的深层设计原理,进而激发更多关于文件管理创新的思考与实践。