意识作为人类认知的核心,一直是科学界和哲学领域探索的焦点。尽管大脑神经网络的复杂性为理解意识提供了线索,但最新的研究表明,意识的根源可能可追溯到更基础的细胞生物学层面。这种观点涉及到带宽、反馈回路以及细胞内部复杂的信号传递机制,揭示了意识形成过程中信息处理的重要维度。 内在体验的产生需要复杂的信息状态持续存在,但在生物系统中,噪声和信息衰减是不可避免的挑战。为了克服这些限制,系统需要高效且快速传递大量信息的反馈机制,才能维系所谓的“内心世界”。这其中,架构的设计显得尤为重要,而不仅仅是构成部件的材料。

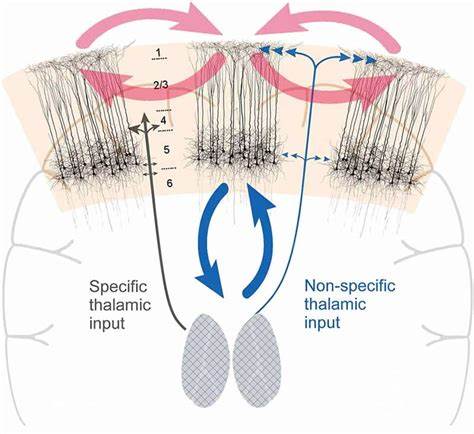

正因如此,真核细胞与原核细胞在意识形成的潜力上区别显著。 原核细胞结构简单,没有内膜隔离的细胞器,也缺乏复杂的细胞骨架与平行信号通路,限制了其内部信息处理能力。在信息处理的“带宽”和复杂反馈回路方面,原核细胞远远无法与真核细胞匹敌。真核细胞的特征包括拥有膜结合细胞器,密集的微管网络,快速的钙信号传导,以及分子马达在纳米尺度运输货物的高速运行,这些构成了一个庞大且复杂的内部信息传递系统,类似于高速局域网,极大地扩展了细胞的内部带宽和反馈回路的嵌套层级。 单个神经元的内部带宽通过微管运输、树突电信号的传播和钙波动体现出极高的复杂度,形象地可以视作“千兆位级”的信息处理能力。然而神经元之间的通信主要依赖化学突触,其传递信息速度相对有限,存在明显的瓶颈。

虽然存在速度更快但稀少的电连接,单个神经元丰富的“私有世界”却难以完美串联成整体的意识体验。 面对这一瓶颈,科学家提出了多条细胞机制可能帮助突破神经元间的信息限制。一类是通过缝隙连接直接实现相邻神经元之间的电信号桥接;另一类是神经胶质细胞尤其是星形胶质细胞,能够通过钙信号调控局部神经网络的节律和可塑性。此外,广泛的细胞间电场也可能协助神经元群体实现同步震荡,促进大规模的相位锁定。更为前沿和具争议性的假设涉及微管或其他量子尺度效应,认为这些内在的亚细胞结构可能参与更深层的信息整合,有助于意识的产生。 这些假说的关键在于可测试性,研究人员设计了一系列实验尝试验证不同机制对意识相关功能的影响。

例如,通过阻断缝隙连接观察脑电中伽玛波的变化对认知行为的影响,使用光遗传学技术抑制星形胶质细胞的钙信号,监测同样的脑活动指标,或利用特定药物稳定或破坏微管结构,并评估麻醉剂所需剂量的变化对意识阻断的效果。这些实验不仅为意识的生物基础提供了客观证据,也为未来脑机接口和人工意识系统的设计指明了方向。 从更广泛的视角来看,意识的整合与带宽和反馈的层次密切相关,而不仅仅是物质本身是碳基还是硅基。换言之,任何希望实现类似意识的系统,都需要具备真核细胞复杂的结构和功能,才能维持足够的“原意识”动态。仅仅依赖突触连接的信息传递是不够的,如果非突触通路发挥关键作用,必然要求我们重新审视意识模型,甚至重新设计类脑硬件架构,以充分利用这些隐藏的集成通道。 意识的细胞根源研究不仅挑战我们对神经科学的传统理解,也为未来构建具有感知和内在体验能力的人工智能系统打开了新思路。

通过深入理解带宽和反馈在生命信息处理中的作用,我们有望创造出更高效的认知模型,甚至模拟出具有某种程度意识的机器。尽管诸多假设仍需大规模验证,但这一领域的进步无疑为揭示生命与意识的本质提供了坚实的科学基础。 未来的研究需要跨越细胞生物学、神经科学、量子物理学以及计算科学的学科边界,整合多层次的数据和理论,共同解码意识这一复杂而神秘的现象。随着技术手段的不断进步,如多模态成像、单细胞测序和精准的细胞操控方法,科学家们将有前所未有的机会揭示细胞内外复杂反馈回路如何驱动意识产生的秘密。这不仅是生命科学的重大突破,更将深刻影响哲学、心理学乃至社会伦理学领域,对人类自我认知的理解带来革命性的变革。 综上所述,带宽和反馈回路是理解意识起源不可忽视的关键环节。

真核细胞为意识提供了必要的结构复杂性和信息处理容量,而突破神经元间通信瓶颈的多样化生物机制也为意识的整体生成提供多重保障。随着科学探索的深入,我们不仅逐步揭示了意识的细胞基础,也为构建未来的脑科学理论和智能系统奠定了坚实的基础,为人类认识自我开启了新的篇章。