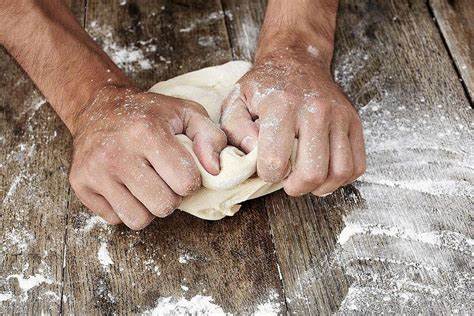

揉面,作为面包和各种烘焙食品的基础步骤,看似简单却蕴含复杂的物理与化学过程。每当我们用双手或机器揉捏面团时,实际上是在引导面粉中的蛋白质形成网络结构,同时让水分均匀分布,但这其中充满了混沌与不确定因素。简单来说,揉面过程是一个典型的“混沌系统”,小小的变化可能导致完全不同的结果,这也是为什么不同烘焙师即便在同样的配方下,揉制出的面团手感和烘焙成果也会有所差异。揉面中的混沌现象源于多种物理和化学作用的复杂交织。面粉中的两种主要蛋白质——麦谷蛋白和麦胶蛋白,在机械力的作用下逐渐连接,形成富有弹性的面筋网络。这一过程不仅仅是简单的物理搅拌,而是涉及到蛋白质分子之间相互作用、构象变化甚至纳米级别的结构重组。

每一次揉面动作都会在微观层面引起蛋白质链排列的改变,从而影响最终形成面筋的紧密度和弹性特征。混沌系统的特点之一是对初始条件极端敏感。在揉面过程中,不同的揉捏力度、时间、面团的温度和湿度等参数都会成为影响系统发展的关键因素。例如,稍微多揉几分钟,面筋网络会更加发达,面团质地更富弹性;如果揉得过度,可能会破坏蛋白质结构,使面团变得过韧或难以发酵。同样,环境温度的微小变化会改变面团中的酵母活性和面筋形成速度,进一步增加了过程的复杂度。此外,揉面时水的分布也极具挑战。

水分必须均匀渗透至面粉颗粒中,才能激活蛋白质和淀粉,促进面筋形成和酵母发酵。揉面动作的不规律或者速度不均可能导致水分分布不均,造成面团内部不同区域的质地不一致。面团的微结构差异又反过来影响面团的伸展性和膨胀能力。正因如此,揉面的“混沌”属性催生了烘焙师之间丰富的经验积累和技巧传承。传统揉面方法往往依赖于手感和视觉判断,而非简单的机械参数设定。烘焙师通过感知面团的韧性、温度、湿度等细节,对揉面力度和时间进行实时调整,从而获得理想的面团状态。

现代科学技术也开始尝试利用传感器和计算机模拟来解析揉面中的物理变化,力图打破这一混沌系统的封闭性,实现标准化和可控性的提升。对于家庭烘焙爱好者而言,理解揉面过程的混沌本质尤为重要。揉面不是一成不变的工序,而是需要根据具体环境、面粉类型和最终产品需求灵活调节的艺术。掌握揉面时的观察和感知方法,能够有效避免过度或者不足揉捏,从而影响面团的发酵和口感。揉面混沌的特点不仅存在于蛋白质和水分的物理交互中,还体现在面团内部气泡生成与演化的复杂动态。酵母发酵时释放的二氧化碳气体在面筋网络中逐渐形成气泡群,气泡大小、分布和破裂过程直接影响面包孔洞结构和口感。

揉面的力度和速度会影响气泡的生成环境,进而影响面包的松软度和美观程度。这种气泡动力学本质上也是混沌行为的典型体现,使得烘焙过程更加不可预测但充满变化和乐趣。科学研究表明,揉面过程中存在许多类似湍流的流体动力学现象。面团在揉捏时呈现出复杂的形变和流动模式,这些模式不仅强烈依赖于施力方式,还会随着时间推移产生非线性反馈,导致面团状态不断变化。这种动态演化过程极大地丰富了揉面的多样性,也为烘焙师带来了无尽探索的空间。揉面混沌系统的这一特性提醒我们,追求完美的面团不仅仅靠严格的配方和流程,更需实践中的感受和调整。

无论是新手还是专业人士,理解揉面的非线性和不确定性,有助于破除误区,减少因拘泥于固有步骤带来的挫败,使烘焙变得更加自由和富有创造力。随着现代烘焙科技的发展,揉面过程的研究也趋于深入。例如利用高分辨率影像和数学建模,科学家成功捕捉面团内部的微结构变化和气泡演化轨迹,更好地解释揉面过程中出现的物理现象。跨学科的研究不断将食品科学、流体力学和材料学紧密结合,使烘焙工业向智能化、自动化方向迈进。这些技术进步不仅提升了大规模面包生产的稳定性,也为家庭用户提供了更优质的烘焙体验。总的来说,揉面过程充满了混沌与不确定性,是科学、艺术与技术完美交融的体现。

每一次揉捏不仅塑造了面团的物理形态,更传递着烘焙师的经验和创造力。了解揉面的混沌本质,能够帮助我们更自在地驾驭这一过程,实现烘焙品质的提升。无论是面包制作的初学者还是追求极致口感的专业人士,都可以借助对揉面混沌特征的认知,在实践中不断探索,创造出风味独特、口感丰富的烘焙佳作。